生成AI・DX時代の新常識:利益と賃金を引き上げる「高付加価値」企業戦略

この記事を読むと物価上昇やDXの時代に企業が付加価値を高めるべき理由と、その具体的な戦略がわかり、自社の状況を分析し、持続的な成長に向けた次の一歩を踏み出すことができるようになります。

- 要点1:環境変化への適応: 物価上昇、人手不足、DXの加速といった外部環境の変化に対応し、持続的に成長するために必要です。

- 要点2:具体的な戦略の実践: 技術力の強化、人材育成、新市場への進出、パートナーシップの活用を通じて付加価値を高めます。

- 要点3:競争優位性の確立: 新商品・サービス開発で他社と差別化し、収益性を改善することで、賃上げの原資を確保し、企業の競争力を強化します。

環境分析:なぜ今、あなたの会社に「付加価値戦略」が不可欠なのか?

要約:物価上昇や人手不足、DXの加速という三重苦の中、持続的に成長するためには高付加価値化が不可欠な理由を解説します。

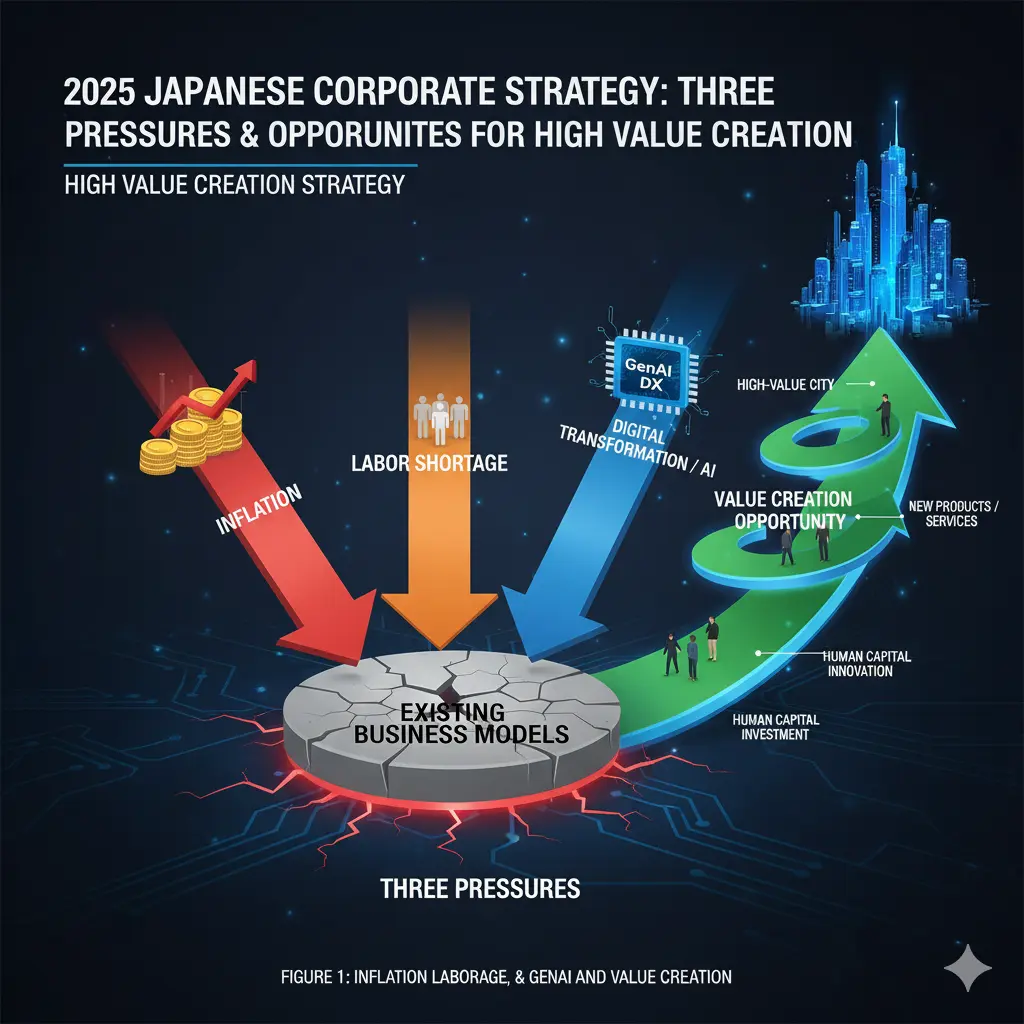

まず、あなたが付加価値を上げる必要性を深く理解するためには、自社を取り巻く経営環境を正しく分析することが重要です。物価の上昇が続く一方で、日本の労働市場は人口減少による労働力不足という深刻な課題に直面しています。このような状況下では、労働力を効率的に活用し、提供する製品やサービスに高い付加価値をつけることが強く求められています。

また、世界ではデジタルトランスフォーメーション(DX)の波が押し寄せ、市場は急速に変化しています。特に生成AI(GenAI)、IoT、ブロックチェーンなどの技術革新がもたらす影響は計り知れず、企業が競争力を維持するためには、これらの技術を使いこなし、高度なソリューションを提供することが不可欠です。環境の変化をリスクと捉えて避けるのではなく、新たな価値創造の好機として積極的に活用することが、これからのリーダーには求められるのです。

今日のアクション:①自社の“価格で選ばれている要素”を3つ列挙 ②同業3社の非価格差別化要因を調査 ③来期までの“価格以外の価値KPI”を設定

価格競争から抜け出すには? 高付加価値戦略の目的と狙い

要約:企業の成長と従業員の待遇改善を実現するため、価格競争から脱却する高付加価値戦略の3つの目的(競争優位、持続的成長、待遇改善)を解説します。

あなたの会社が高付加価値を目指す本当の目的は、短期的な収益向上だけではないはずです。その本質は、長期的な競争優位を確立し、変化する市場環境に対応できるしなやかな強さを身につけることにあります。安定したビジネスモデルから一歩踏み出し、顧客自身も気づいていない潜在的なニーズに応える新たな価値を創出すること。それが、これからの企業に求められる姿です。

理念・ビジョンの見直しと共有

高付加価値企業戦略を進めるためには、まず企業全体の理念やビジョンを見直し、それをチーム全員で共有することが不可欠です。これまでの「安定した収益を確保する」という守りのビジョンから、「持続的な成長と市場への貢献を目指す」という攻めのビジョンへと転換することが、すべての始まりとなります。

具体的な視点は以下の通りです:

- 顧客中心主義の強化:顧客のニーズを深く理解し、それを超える価値を提供することを企業の理念とします。

- 持続可能性の追求:環境問題や社会的課題に積極的に対応し、長期的な企業価値の向上を図ります。

- イノベーションの推進:新しいアイデアや技術を積極的に取り入れ、既存の製品やサービスに新たな付加価値を付与します。

高付加価値戦略を実現するための具体策

(※各具体策の詳細は、それぞれの章で深く掘り下げます。)

新商品開発が高付加価値化を生む理由

要約:新製品・サービス開発が、顧客ニーズへの対応や他社との差別化を通じて、いかにして企業の競争優位性と新たな収益源を生み出すかを解説します。

新商品や新サービスの開発は、高付加価値化を実現する上で、あなたの会社にとって最も強力なエンジンとなります。その理由は以下の通りです。

顧客ニーズへの的確な対応

新製品開発は、顧客の潜在的ニーズや市場トレンドを深く分析し、それに応える製品やサービスを生み出すプロセスです。このプロセスを通じて、顧客との対話を深め、より正確なニーズ把握が可能になります。例えば、ネスレのネスプレッソは、家庭で高品質なエスプレッソを楽しみたいという潜在ニーズを捉え、専用カプセルとマシンのシステムを開発。新たなコーヒー文化を創造しました。

差別化による競争優位性の確立

新商品開発は、独自の技術や機能、デザインを通じて、競合他社との明確な差別化を可能にします。この差別化は、市場での独自のポジションを確立し、価格競争から脱却する機会を提供します。テスラは世界BEV市場の22年推計で約18%のシェアを獲得しました(出典: counterpointresearch.com)。ただし23年Q3はBYDと17%で並ぶ推計もあり、“先行者優位=安泰”ではありません。戦略は“継続的差別化×価格戦略”の両輪が肝要です。

新たな収益源の創出

新商品は既存市場の拡大や新市場の開拓を通じて、新たな収益源を生み出します。これにより、企業の収益構造が多様化し、リスク分散が図れます。Amazon Web Services (AWS)の22年営業利益は約228億ドル、23年は約246億ドルに伸長したと公表されており(出典: ir.aboutamazon.com)、クラウド化が新たな収益源となる代表例です。

イノベーション文化の醸成

新しい挑戦を続けることで、社内にイノベーションを重視する文化が育ち、従業員のモチベーション向上や組織の活性化につながります。3Mは「15%ルール」を導入し、従業員の自由な発想を奨励しています。この文化から生まれたポストイットは年間10億ドル以上の売上を誇る主力製品となり、イノベーション文化の重要性を示しています。

Key Takeaways(持ち帰りポイント)

- 新商品開発は顧客の潜在ニーズを捉え、高い満足度を生み出す。

- 独自の技術やデザインは、消耗戦である価格競争から脱却する力となる。

- 新たな収益源を創出し、企業の成長エンジンとなる。

新製品開発におけるリスクとその対策

要約:イノベーションの旅に潜む「魔の川」「死の谷」「ダーウィンの海」という3つの障壁。それぞれの意味と、乗り越えるための具体的な対策を解説します。

しかし、新製品開発という冒険の旅は、常に成功が約束されているわけではありません。研究開発から市場投入までの過程で直面する、3つの大きな障壁について解説します。

❶魔の川(研究から製品開発への移行)

研究成果を製品開発に活かす際に直面する技術的・資金的な障壁を指します。研究から製品への移行でプロジェクトが停滞するリスクがあります。対策としては、研究と開発部門の連携を強化し、早期から実用化の可能性を検証し、必要な資金を確保します。

❷死の谷(製品開発から事業化への移行)

製品開発が成功しても、それを事業として成立させる段階で直面する困難を表します。資金調達や市場参入の壁が存在します。対策としては、明確なビジネスモデルを構築し、投資家やパートナー企業との協業を図り、市場ニーズを徹底的に調査します。

❸ダーウィンの海(事業化から市場定着への移行)

事業化した製品が市場での激しい競争にさらされ、生き残れない可能性を示します。市場での適応が求められます。対策としては、製品の差別化戦略を練り、継続的なイノベーションと効果的なマーケティングで市場での存在感を高めます。

これらの3つの障壁について、要点を下表にまとめます。

| フェーズ | リスク名 | 主な障壁 | 対策例 |

|---|---|---|---|

| 研究→開発 | 魔の川 | 技術的な実現性、コスト | 早期の技術検証(PoC)、共同研究 |

| 開発→事業化 | 死の谷 | 資金調達、市場ニーズの不確実性 | ビジネスモデル構築、VC連携 |

| 事業化→市場 | ダーウィンの海 | 激しい市場競争、ブランド力 | 差別化戦略、継続的マーケティング |

| 判定根拠 | これらのリスクは段階的に発生し、それぞれに適した対策を講じることが事業成功の鍵となります。 | ||

高付加価値化は本当に賃金上昇につながるのか

要約:高付加価値化が労働生産性の向上と企業収益の改善を通じて、いかにして従業員の賃金上昇に結びつくのか、そのメカニズムと注意点を解説します。

高付加価値化が賃金上昇につながるメカニズムは以下の通りです。

- 労働生産性の向上:高付加価値化により、従業員一人ひとりの生産性が向上します。高度な技術や専門性を持つ人材は、より大きな付加価値を生み出すことができ、その結果として高い報酬を得る可能性が高まります。

- 企業収益の改善:収益性の高いビジネスモデルへの転換は、企業全体の利益を増加させます。企業が健全な財務基盤を持つことで、従業員への賃金やボーナスの支給、さらには人材育成への投資が可能となります。

- 価格転嫁力の向上:独自性のある製品やサービスを提供することで、企業は価格設定において主導権を握ることができます。これにより、コスト上昇分を販売価格に反映させやすくなり、賃上げの原資を確保しやすくなります。

持続的な賃金上昇のための注意点

- 労働分配率の維持:企業が利益を上げても、その利益が適切に従業員に還元されなければ、賃金上昇にはつながりません。公正な労働分配率を維持し、従業員の貢献に見合った報酬を提供することが重要です。

- 実質賃金の上昇:名目賃金が上昇しても、物価上昇がそれを上回れば実質的な購買力は低下します。従業員の生活水準を向上させるためには、物価上昇率を上回る賃金上昇が必要です。

事例:なぜSES企業は高付加価値化が必要なのか

SESビジネスで“時間×材料費”モデルから脱却するには具体的な差別化が必要です。例えば、①成果連動型スコープ(運用KPI達成で課金)、②自社IP化(再利用可能なコンポーネントの資産化)、③GenAI活用の一次対応自動化(一次切り分けの平均応答30%短縮目標)といったパターンが考えられます。各々の粗利インパクトを試算し、来期の“粗利率+5pt”をOKRに設定する、といった具体的な目標設定が重要です。

まとめ

企業が高付加価値化に挑戦することは、現代の変化する市場環境において避けて通れない選択です。安定したビジネスモデルに留まることは一時的な安心感をもたらすかもしれませんが、長期的な成長をもたらすものではありません。賃金を上げ、社員のモチベーションを維持し、企業の競争力を保つためには、常に新しい価値を提供し続ける必要があります。

あなたの会社が自らの付加価値を高めることで、より多くの顧客にとって価値ある存在となり、社会に対しても大きな貢献を果たすことができます。リスクを恐れず、前向きに挑戦することで、新しい未来が切り拓かれるのです。

専門用語まとめ

- DX(デジタルトランスフォーメーション)

- 企業がAIなどのデジタル技術を用いて、製品やサービス、ビジネスモデルを変革し、競争上の優位性を確立すること。単なるIT化ではなく、企業文化そのものの変革を指します。

- コモディティ化

- 市場に流通する商品がメーカーごとの個性を失い、消費者にとっては性能や品質などで差がほとんどなくなり、価格だけが選択の基準となってしまう現象のことです。

- SES(システムエンジニアリングサービス)

- ソフトウェアやシステムの開発・運用などにおいて、技術者の労働力を提供する契約形態の一種。技術者がクライアントの職場に常駐して業務を行うのが一般的です。

よくある質問(FAQ)

Q1. この記事で紹介されている戦略は、中小企業でも実行可能でしょうか?

A1. はい、可能です。重要なのは企業の規模ではなく「独自の強み」に集中することです。例えば、特定の顧客層に特化した深いサービス提供や、ニッチな技術を磨くなど、中小企業ならではの機動力を活かした高付加価値化が有効です。

Q2. 新製品開発のリスクが怖いのですが、最初の一歩として何から始めるべきですか?

A2. まずは既存顧客への深いヒアリングから始めることをお勧めします。顧客が抱える「言葉にしない不満」や「隠れたニーズ」の中に、新しいサービスのヒントが隠されています。大きな投資をせず、小さな試作品で検証を重ねる手法も有効です。

主な参考サイト

- 任天堂株式会社 販売実績

- Global EV Market Share – Counterpoint Research

- Annual Reports – Amazon.com, Inc.

- ソニー、世界初 AIプロセッシングユニット搭載CMOSイメージセンサーを開発

- TOYOTA、人工知能技術の研究・開発の拠点として新会社「Toyota Research Institute, Inc.」を設立

合わせて読みたい

- 2025年上半期 総まとめ:AI社会実装を決定づけた4大トレンド

- ロボット労働力革命|国家戦略と未来社会への展望

- 和魂洋才2.0 – 斬新すぎる経済再生への発想

- 付加価値が上がると給料が上がる?その仕組みとは

- 【2025年完全ガイド】AI規制とガバナンス:EU法と米国の違い

更新履歴

- 初版公開

- 最新情報にアップデート、読者支援機能の強化