【2025年最新】AI検索時代のSEO完全攻略:GEO戦略で”引用される”サイトになる方法

この記事を読むとAI検索時代にウェブサイトが生き残るための本質的な戦略がわかり、クリック数に依存しないビジネス価値を創出できるようになります。

これからのウェブ戦略の成功は、GEO(生成エンジン最適化)を実践し、AIに「第一参照される権威」として引用される地位を確立することです。

- 要点1:GoogleのAI検索機能であるAI Overview(AIO、以後「AI概要」)により検索行動は「ゼロクリック化」へ移行し、サイトへのトラフィック量ではなく、ブランドの影響力が問われるようになります。

- 要点2:AIは情報を「エンティティ」として理解するため、構造化データで自社の情報を正確に定義し、AIの情報収集プロセスに対応することが不可欠です。

- 要点3:GEO戦略の柱は、①第1参照される権威の確立、②エコシステムへのナラティブ浸透、③将来のマルチモーダルAIへの備え、の3点です。

コラム:AIO, AEO, GEO? 乱立するAI時代のSEO用語を整理する

AI検索時代を迎え、私たちの周りでは「AIO」「AEO」「GEO」といった新しい言葉が飛び交っています。戦略を語る前に、まずはこれらの用語を整理し、本記事の立場を明確にします。

- AIO (AI Optimization / AI Overview):

最も広義には「AI最適化」全般を指しますが、Google検索の文脈では検索結果上部の「AI Overview(以後「AI概要」)」の略称としても使われます。本記事では後者の意味で主に言及しますが、用語が持つ二面性を理解しておくことが重要です。 - AEO (Answer Engine Optimization):

AI登場以前から存在する、検索結果で直接的な「答え」を提示させるための最適化。GEOの重要な土台となった概念です。 - LLMO (LLM Optimization): 日本国内で一部使われる、ChatGPTのような対話型AI(大規模言語モデル)に特化した最適化。テキスト以外の生成AIも対象とする、より包括的な「GEO」の前段階の概念と位置づけられます。

- GEO (Generative Engine Optimization):

本記事が採用する、最も包括的で未来を見据えた概念。テキスト・画像・音声などを“生成”するエンジンに対し、自社コンテンツが引用・参照されることを目指す、次世代の最適化手法です。

本記事では、この「GEO」を戦略の主軸とし、その具体的な方法論を解説していきます。

序文:検索が「答え」に変わった日

2025年9月8日、GoogleはAIモードの日本語対応を公式発表(5言語追加)。

また同じくGoogleが提供している「AI概要(AI Overview)」。

これまで慣れ親しんだ10本の青いリンクの上に、AIが生成した完璧な「答え」が表示される光景は、多くのマーケターにとってウェブサイト戦略が根底から覆された瞬間でした。

(ユーザーはサイトをクリックせず答えを得られる)

私たちが直面している変化は、単なるトラフィック減少という表面的な問題ではありません。それは、デジタル空間におけるブランド価値の尺度が根底から変わる、地殻変動とも呼べるものです。

「トラフィックが来なくなったら、ビジネスは終わりなのか?」

本記事では、その問いに対する具体的な「答え」を提示します。

結論から言えば、これは終わりではなく、デジタルにおける価値交換のルールが書き換えられる、パラダイムシフトの始まりです。

これからの成功は、クリック数の最大化ではなく、AIに“第一参照される権威”として認識され、その答えの中で「引用される」という新しい地位を確立することにかかっています。

第1章:新しい現実 ― ゼロクリック検索と影響力の経済圏

要約:AI概要(AIO)がもたらす「ゼロクリック化」の現状をデータに基づき解説します。ビジネスの成功指標がサイト訪問者数から、AIの回答空間におけるブランドの「影響力」へと変化する現実を論じます。

検証ポイント:AIOの影響はクリック減少という側面だけでなく、Googleが主張する「高品質クリックの増加」という側面もあります。本章では両論を併記し、客観的な事実から新しい成功モデルを考察します。

1-1. データが示す「ゼロクリック化」とGoogleの主張

AIが検索結果の最上部でユーザーの質問に直接答えるため、ユーザーがウェブサイトのリンクをクリックする必要性は劇的に減少します。事実、SparkToro(2024年7月)の分析では米国検索の58.5%がゼロクリックで終わるとされています。

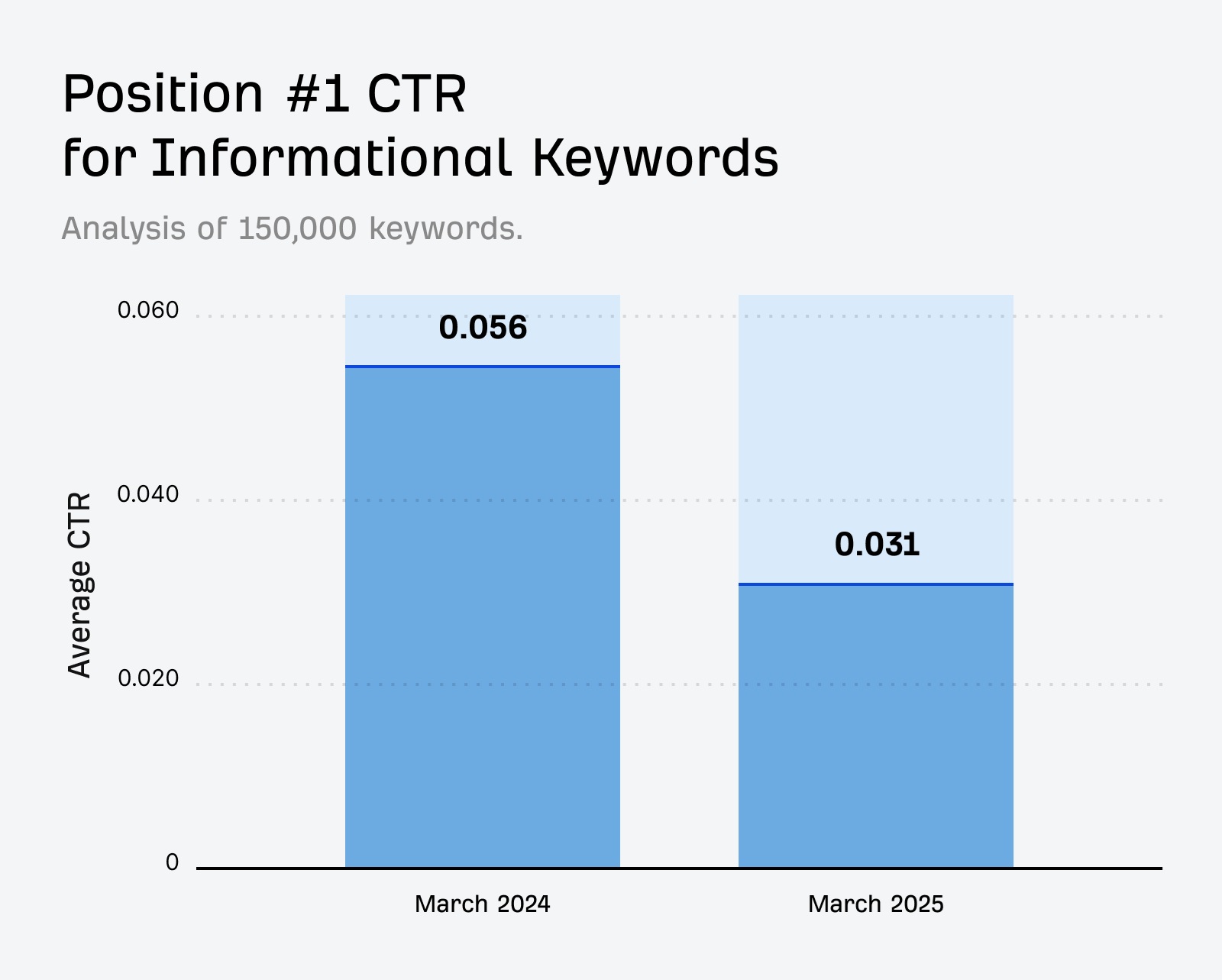

さらに弊社でも利用中のAhrefs(2025年4月)の調査では、AIO表示時にオーガニック検索1位のCTRが従来の約52%から34.5%へと大きく減少する傾向が報告されました。

※)出典:AI Overviews Reduce Clicks by 34.5%

一方でGoogleは公式に、AI概要は「より複雑な検索を可能にし、最終的にはサイト訪問の質と量を高める」と主張しています。つまり、単純な調査はAIで完結する一方、購買意欲の高いユーザーは、より深く知るためにサイトを訪れるというのです。

この両者の主張から見えてくるのは、トラフィックの「量」が減り、エンゲージメントの高いユーザーの「質」が問われる時代への移行です。

1-2. 「ゼロクリック・インフルエンス」という新常識

クリックされなくても、ビジネスチャンスは消えません。例えば、AIに「都内で最高のハンドドリップコーヒーが飲めるカフェは?」と尋ね、AIがあなたのカフェ名を引用して回答すれば、ユーザーはサイトをクリックせずとも来店意欲は確実に高まります。

これが「ゼロクリック・インフルエンス」です。成功の尺度は、サイトへの訪問者数という「量」から、AIの回答空間における信頼性の高い言及、すなわちブランドの「影響力」へとシフトしているのです。

1-3. 「デカップリング」:トラフィックと収益が連動しない未来

この影響力のシフトは、サイトへのトラフィックとビジネスの収益が必ずしも連動しなくなる現象、すなわち「デカップリング」を加速させます。量が減り、質が上がる。この新しい成功モデルを理解し、トラフィック数の一喜一憂から脱却することが、新戦略の第一歩となります。

データボックス:AI概要(AIO)の影響(2025年9月時点)

- CTRへの影響:

Pewの調査結果を報じたSearch Engine Land(2025年7月)によると、AIO表示ページで伝統的リンクのクリックは8%(非表示時は15%)。またBrightEdge(2025年5月)はインプレッションが49%増加する一方、CTRは約30%低下と報告。影響はクエリや業種で大きく異なります。 - 最新動向:

Penske Mediaが2025年9月にGoogleを提訴。AIOによる利用・トラフィック影響を巡る係争中の事例として動向を追うべきです。(出典: Reuters, Search Engine Land)

第2章:新しい「読者」を理解する ― AIは人間とどう違うのか?

要約:これからの主要な「読者」であるAIが、人間とどう情報を処理し、世界を認識しているのかを解説します。キーワードではなく「エンティティ」で思考するAIの特性を理解します。

検証ポイント:AIは人間のようにウェブページを「閲覧」しません。AIの情報収集・生成プロセスである「RAG」の仕組みや、知識の管理方法である「ナレッジグラフ」を理解することが、AIに選ばれるための鍵となります。

GEOを実践するためには、AIという新しい「情報の消費者」が、私たち人間とどう違うのかを深く理解する必要があります。彼らは人間のようにウェブページを「閲覧」しません。

2-1. 人間の検索 vs AIの検索:その思考プロセスの決定的違い

人間はキーワードを頼りに検索結果を眺める「旅人」ですが、AIは答えを構築するために情報を集める「司書 兼 研究者」です。AIにとってウェブサイトは目的地ではなく、膨大な図書館に並ぶ「参考文献」の一つに過ぎません。AIは複数の参考文献を瞬時に参照し、情報を統合・再構成することで、最適な「答え」を生成します。

2-2. AIの思考回路:「キーワード」から「エンティティ」へ

AIは世界を「エンティティ」として認識しています。例えば、「Apple」という文字列を、「iPhoneを製造するテクノロジー企業」という情報の塊として理解し、その関係性を「ナレッジグラフ」で管理しています。あなたのブランドがAIに正しく認識されるには、このナレッジグラフに正確な情報が登録されていることが不可欠なのです。

2-3. AIの情報収集と「RAG」の仕組み

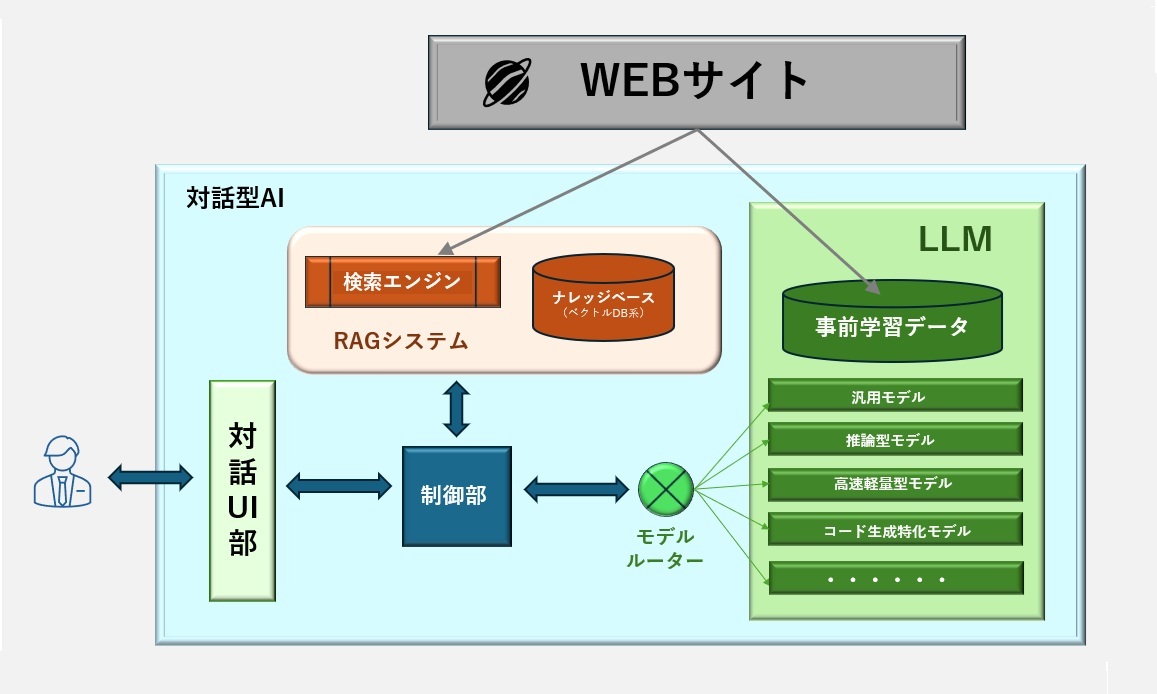

AIが回答を生成する際に重要な役割を果たすのが「RAG(検索拡張生成)」という方式です。この複雑な仕組みを理解するために、まずはAIシステムの内部動作を示した以下の概念図をご覧ください。

この図のように、AIは単に学習済み知識(事前学習データ)から回答するだけでなく、質問に応じて外部のナレッジベース(ベクトルDBなど)を検索し、得られた最新・正確な情報を基に回答を組み立てます。

皆さんのウェブサイトは、この「ナレッジベース」にとって最も信頼できる「参考文献」となることを目指す必要があります。

AIは、先に示した図のようにウェブサイトなどから情報を収集しますが、その経路はクローリング、ブラウジング、API連携、提携パートナーからのデータフィードなど多岐にわたります。構造化データは、どの経路であってもAIの理解精度を上げる重要な手段です。

例えば、ウェブページのHTML内に`’Organization’`(組織)の情報を記述する際、「`”name”: “株式会社アープ”`」「`”url”: “https://arpable.com/”`」といった形で意味を明記するだけで、AIは「arpable.comは株式会社アープという組織の公式サイトである」と誤解なく認識できます。

特に回答生成においては図中の「RAGシステム(検索拡張生成)」が重要な役割を果たします。これは、AIが回答を生成する前に、外部のナレッジベース(KB)やウェブ等を“選択的参照”する技術で、図の『検索エンジン』や『ナレッジベース』がこれにあたります。

注目すべきは、必ずしもその都度Web検索を行うわけではない点です。図の『ナレッジベース(ベクトルDB系)』のように、事前に構築したデータベースのみを参照する構成も一般的であり、その設計に依存します。

第3章:AIに引用されるための新戦略 ― GEO(生成エンジン最適化)の3つの柱

検証ポイント:本章で解説する戦略は、筆者の私見ではなく、国内外で議論されているGEOの手法に基づいています。これらの戦略を実践することで、AIの回答空間におけるブランドの可視性を高めることができます。

これからのSEOは、従来の検索エンジン最適化に加えて、新しい概念「GEO(Generative Engine Optimization:生成エンジン最適化)」への対応が必要です。本章で解説する戦略は、学術研究でも有効性が示されているGEOの手法に基づいています。

Princeton/Georgia Tech/AI2のGEO論文では、一部の実験条件下(Perplexity AI等を用いた評価)でコンテンツの可視性が最大40%向上したと報告されています。ただし、実運用における効果は様々な要因に依存します。(出典: arXiv)

戦略の柱①:第一参照される権威の確立 (Be the Canonical Source)

AIは、ウェブ上に散らばる情報の中から、最も信頼できる情報源を常に探しています。目指すべきは、AIに“第一参照される権威(Canonical Source)”として優先的に引用される地位です。これにより、AIが不正確な第三者情報を引用し、ブランドイメージを損なうリスクを防ぎます。

👨🏫 AI専門家が解説:権威獲得のプロセス

技術的な実装と広報・マーケティング戦略は連動させる必要があります。既存のSNS・Wikipedia・業界団体ページへ公式情報を伝達し、意思統一したプロフィール・ストーリー化(PR Timesやnote活用)を同時進行することで、ウェブ全体が一貫したナラティブネットワークになり、AIへの権威伝達効果が飛躍的に高まります。

戦略の柱②:エコシステムへのナラティブ浸透 (Seed the Narrative)

AIは、一つのサイトだけを信じることはありません。信頼できる第三者メディア、専門家のブログ、公平なレビューサイトなど、エコシステム全体であなたのブランドが一貫して「どう語られているか」を横断的に評価します。

一貫したブランドストーリー(ナラティブ)を発信し続けることが求められます。

戦略の柱③:将来技術への備え (Future-Proofing)

AIは今後、画像、音声、動画も統合的に理解する「マルチモーダル」へと進化します。画像の詳細なaltテキストや、動画の正確な文字起こし(トランスクリプト)を提供することは、もはやアクセシビリティ対応だけでなく、未来のAIへの対応でもあるのです。

第4章:明日からできる!ウェブサイト改善の3つのアクションプラン

要約:GEO戦略に基づき、専門知識がなくても今日からすぐに着手できる3つの具体的なアクション、「エンティティとしての自己紹介」「コンテンツのアトミック化」「非テキスト情報への意味付け」を解説します。

検証ポイント:大規模な戦略も、まずは小さな一歩から始まります。ここでは、ウェブサイトのHTMLに少し手を加えるだけで、AIからの評価を大きく変える可能性のある、費用対効果の高い施策を紹介します。

では、具体的に何から始めればよいのでしょうか。以下の3つのアクションを強く推奨します。

アクション1:構造化データで“公式名刺”を整える(継続必須)

構造化データで自社の公式情報を定義することは、GEOの最も重要な第一歩です。具体的には、以下の対応を標準装備とします。

- サイトの土台となる情報: `Organization`(組織)、`Person`(著者・代表者)、`WebSite`(サイト全体)、`BreadcrumbList`(パンくずリスト)

- コンテンツの種類に応じた情報: `Article`(記事)、`Product`(製品)、`Review`(レビュー)など

例えば、「まずGoogleの『Structured Data Markup Helper』を使い、自社名や事業内容を`Organization`としてマークアップし、`Rich Results Test`でエラーが出ないか検証する」といった具体的なアクションから始めることができます。

“表示”は結果であり目的ではありません。目的は、AIが誤解なくあなたを同定し、引用しやすくすることです。

アクション2:コンテンツを「アコーディオンUI」の先へ ― アトミック化

アトミック化(原子化)とは、AIが特定の質問に対する答えとして引用しやすいように、コンテンツを自己完結した小さな論理単位(部品)に分割・構成する手法です。具体的には、FAQコンテンツを1問1答の形式に分け、「質問:〇〇」「それに対する直接的な回答:△△」という明確なペア構造にすることがこれにあたります。

この作業は、最高の料理を作るために、あらかじめ食材を使いやすいサイズにカットしておく「下ごしらえ」に似ています。

GEOにおける「意味付け」としてのFAQスキーマ

この「下ごしらえ」の最も強力な実践方法が、FAQPageスキーマの実装です。

かつて、このスキーマを実装する主な目的は、検索結果に特別なアコーディオンUI(折りたたみ表示のリッチリルト)を表示させることでした。しかし、Googleの現在のポリシーでは、この特別な表示はごく一部の権威サイト(政府系、医療系)に限定されています。

では、実装はもはや無意味なのでしょうか?

いいえ、むしろ逆です。

GEOの時代において、FAQスキーマの真の価値は「表示」ではなく、コンテンツを「質問」と「それに対する明確な答え」のペアとしてAIに正確に伝える「意味付け」そのものにあります。この「意味付け」こそが、AI概要に引用される確率を格段に高めるのです。

【重要】ツールの検証と「表示」は別問題

作成したスキーマがGoogleのリッチリザルトテストで「有効」と判定されても、それは技術的な正しさが証明されただけで、アコーディオンUIの表示を保証するものではありません。

私たちの目的は、その先にあるAIへの「意味付け」であると、明確に理解することが重要です。

注: GUIの“表示”はポリシー依存で変動します。構造化データの価値は“意味付け”にあるため、継続投資が基本方針。KPIは“引用・言及・整合性”に置き換えましょう。

アクション3:動画や画像にも「言葉」を与える

あなたのウェブサイトにある画像や動画は、AIにとってはまだ「沈黙」しているかもしれません。

製品画像にはそれが何であるかを説明する具体的で詳細なaltテキストを、解説動画には話されている内容のトランスクリプトを掲載しましょう。

これが来るべきマルチモーダル検索時代への最も簡単で効果的な第一歩です。

Key Takeaways(持ち帰りポイント)

- AI時代の成功はクリック数ではなく、GEOを実践し、AIに「引用される」影響力で決まる。

- AIは世界を「エンティティ」で認識する。構造化データで自社の情報を正確に定義することが不可欠。

- GEO戦略(権威性、ナラティブ、将来性)を意識し、まずは3つの具体的なアクションから始めよう。

まとめ

AI検索の時代において、ウェブサイトの役割は、人間という「訪問客」を待つ店から、AIという「優秀で、少し世間知らずな生徒」を育てる教師へと変わります。

AIはまだ間違いを犯しますし、文脈を誤解することもあります。

AI時代の基盤は“意味付け”です。 構造化データはエンティティを正しく届けるための必須インフラであり、GEOは『引用を設計する技術』です。クリックという指標が絶対的な意味を失った世界においてクリック最適化から“引用最適化”へ——これが2025年以降の王道です。

専門用語まとめ

- GEO(Generative Engine Optimization)

- ChatGPTやGoogle AI概要などのAI生成エンジンにおいて、コンテンツが引用・参照されるよう最適化する手法。

- AI概要(=AI Overview) / AIモード

- Googleの生成AI検索体験。AI概要は検索結果上部の「概要」枠、AIモードは生成に特化した検索タブを指す。

- ゼロクリック・インフルエンス

- ユーザーがサイトをクリックしなくても、AIの回答に引用されることでブランド認知や影響力を獲得する新しいマーケティングの考え方。

- エンティティ

- AIが認識する、人・場所・モノ・概念といった、明確に識別可能な意味のある情報の塊。

- ナレッジグラフ

- エンティティとそれらの関係性を知識として格納した、AI用の巨大なデータベース。

- RAG(検索拡張生成)

- AIが回答を生成する前に外部の知識ベースを検索・参照して回答を根拠付ける方式。常にウェブ検索とは限らない。

- Schema.org(構造化データ)

- ウェブページの内容をAIが正確に理解しやすいように意味付けするための、世界共通の規格。

- Canonical Source(第一参照される権威)

- AIがウェブ上の玉石混交の情報の中から参照する、最も信頼できると判断した情報源のこと。

よくある質問(FAQ)

AI検索時代に運営・マーケ・SEO担当者が直面する疑問に、専門家の視点から回答します。

Q1. GEOと従来のSEOは全く違うものですか?

A1. 全く違うものではありません。従来のSEOが強固な土台になる点は同じです。GEOはそれに加え、AIにどう発見され、どう評価・引用されるかという視点を加えた、より発展的な概念と捉えることができます。

Q2. 中小企業のサイトでも、GEOは今すぐ取り組むべきですか?

A2. はい、規模に関わらず取り組むべきです。特に「アクション1」で解説した構造化データの実装は、大企業でなくてもすぐに着手でき、AIに対して自社が信頼できる情報源であることを示す上で非常に費用対効果の高い施策です。

主な参考サイト

- Google AI search in Japan (SGE) – Google Blog

- 構造化データ マークアップの概要 – Google Search Central

- New SparkToro + Rand Research: 59% of Google Searches are Zero-Click – SparkToro

- Google AI Overviews Study – Ahrefs

- Pew Research study on Google AI Overviews – Search Engine Land

- Penske Media sues Google over use of its content in AI search answers – Reuters

合わせて読みたい

- ウェブサイト大反転|2025年AI時代のSEO戦略と収益モデル(AIエージェント×SEOの全体像)

- 【2025年最新版】Google検索品質評価ガイドラインの要点を完全解説(E-E-A-TとYMYLの整理)

- Googleアップデート完全攻略:2025年最新SEO対策と順位回復ロードマップ(最新アップデート対応)

- データ構造化が拓くAIの真価:DX成功への羅針盤【2025年版】(構造化データ×RAGの基礎)

- SEO成功の9割は準備で決まる|キーワード選定と検索意図分析の完全ガイド(検索意図×情報設計)

更新履歴

- 初版公開