この記事は、2021年12月7日に作成した記事「オープンソース講座(1):著作権」を3年ぶりにアップデートしたものです。

オープンソース講座(1):著作権(2025版)

オープンソースソフトウェア(OSS)は、現代の技術社会において、特にソフトウエアエンジニアにとって重要な基盤の一つです。

OSSの法的な根拠に関しては特許権や商標権などの知的財産権が含まれますが、やはり中心的な役割を果たしているのが著作権です。

OSSがなぜ著作権に大きく依存しているのか、またその仕組みを理解することは、OSSの利活用や法的なリスク管理を考える上で欠かせません。

本記事では、OSSを論じる前提として、まず著作権について基礎から振り返ります。さらに、最新の法的動向や課題についても触れながら、現代的な視点で著作権の重要性を解説します。

著作権とは

著作権は、著作物を創作した著作者に与えられる権利であり、創作物を独占的に使用できる法的保護を提供します。これにより、著作者の経済的利益と精神的権利が守られます。著作権法は、創作物が保護される条件や範囲を定めると同時に、他者による不正利用を防ぐための規定を設けています。

2.1 日本の著作権法の基本構造

日本の著作権法は、以下のような基本的な構造を持っています:

- 著作物の定義: 文学、音楽、美術、プログラムなどが対象。

- 権利の内容: 公表権、複製権、翻案権など。

- 保護期間: 著作者の生存期間および死後70年。

- 例外規定: 教育や研究目的での利用。

著作権は創作と同時に自動的に発生し、登録や申請を必要としない点が特徴です。この仕組みは国際的な条約、特にベルヌ条約に基づいています。

そして著作物とは、”その人の思想又は感情を創作的に表現したもの”で、文芸、学術、美術又は音楽、建築、地図、写真、プログラムに至るまでの範囲に属するものと定義しています。

具体的には

- 言語の著作物:論文、小説、脚本、詩歌、俳句、講演など

- 音楽の著作物:楽曲及び楽曲を伴う歌詞

- 舞踊、無言劇の著作物:日本舞踊、バレエ、ダンスなど

- 美術の著作物:絵画、版画、彫刻、まんが、書、舞台装置など

- 建築の著作物:芸術的な建造物など

- 地図、図形の著作物:地図と学術的な図面、図表、模型など

- 映画の著作物:劇場用映画、テレビ映画、ビデオソフトなど

- 写真の著作物:写真、グラビアなど

- プログラムの著作物:コンピュータ・プログラム

なお、事実やデータは思想や感情が含まれていないことから著作物とは言えず、アイデアや理論はそれが具体的に表現されていないと著作物にはなりません。

日本の著作権制度の概要

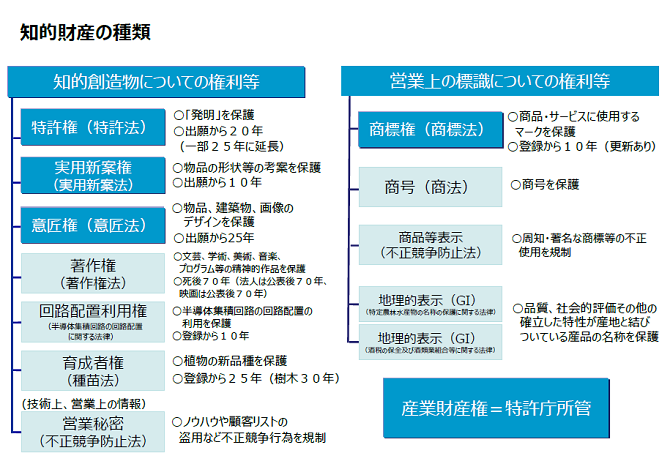

日本の著作権制度は文化庁が所管しており、著作物の権利保護を中心とした法的枠組みを提供しています。しかし、知的財産権全体の分野では特許庁、農林水産省、経済産業省、法務省など複数の省庁が関与しており、それぞれの役割が縦割り的に分担されています。この構造は、分野ごとの専門性を生かす反面、利便性の面で課題を抱えています。

1. 行政の役割分担と課題

知的財産権の主な管轄は以下の通りです:

- 文化庁: 著作権全般の保護と運用を担当。

URL: https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/index.html - 特許庁: 特許権、実用新案権、意匠権、商標権を所管。

URL: https://www.j-platpat.inpit.go.jp/ - 農林水産省: 育成者権(種苗法)。

URL: https://www.maff.go.jp/j/shokusan/seeds/index.html - 経済産業省: 不正競争防止法関連。

URL: https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/index.html - 法務省: 商号登記。

URL: http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html

このように、知的財産権は複数の行政機関が分担して管理していますが、利用者にとってはどの窓口に相談すればよいかが分かりづらいという問題があります。これに対して、内閣総理大臣を本部長とする「知的財産推進本部」が全体を統括し、毎年知的財産推進計画を策定しています。2024年版では、ワンストップ窓口の設置や中小企業向けの支援策が提案されました。

URL: https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/index.html

2. フェアユースの導入議論

米国では「フェアユース」という柔軟な仕組みが著作権法に導入されており、一定の条件下で著作物を権利者の許可なく利用できる規定があります。具体的には、教育目的や批評、研究など公共の利益が認められる利用が対象です。フェアユースは、AIの学習データやディープラーニングを含む技術開発において、迅速かつ効率的な活用を可能にする要素として評価されています。

一方、日本ではフェアユースのような包括的な規定がありません。その代わり、著作権法の中で個別に例外規定を設けています。たとえば、教育機関における著作物利用や、学術研究のための複製は一定の条件下で認められていますが、範囲が限定的であり、デジタル化が進む現代社会には十分に対応しているとは言えません。

3. フェアユース導入のメリットと課題

フェアユースを日本に導入することには多くのメリットが期待されています。特に、AIやデジタルコンテンツを活用する企業や研究機関にとっては、イノベーションを加速させる環境を整える重要なステップです。しかし、一方で導入には以下の課題が挙げられます:

- 適用範囲の不明確さ: フェアユースは個別事例に応じて判断されるため、利用者が事前に判断をつけにくい。

- 権利者との対立: 権利者の利益を損なう可能性があり、導入にはバランスを取るための慎重な議論が必要。

2024年版の文化庁報告書でも、フェアユース導入の可能性が再び議論されています。特にAI学習用データの利用を巡る規制緩和や、教育目的での利用範囲拡大が注目されています。デジタル時代において日本の著作権制度が持続的に発展するためには、こうした柔軟性を取り入れることが重要とされています。

著作権法の構成と目的

日本の著作権法は、文化の発展に寄与することを目的としています(第一条)。この目的を達成するために、著作権法は以下のような構成となっています。

1. 法律の基本構成

- 総則: 著作物や著作者の権利を定義。

- 著作者の権利: 複製権、公表権、翻案権などを定める。

- 出版権: 出版物の複製や配布に関する権利。

- 著作隣接権: 実演家やレコード製作者の権利。

- 罰則: 著作権侵害に対する刑罰。

2. 文化の発展と保護のバランス

著作権法は権利者を保護するだけでなく、著作物の公正な利用を促進する役割も担っています。この「保護」と「利用」のバランスが、特にデジタル時代では大きな課題となっています。

附則が多いことで有名な地方自治法ですが、著作権法も附則の文字数は約21000文字で本文に対する比率が約29%とその比率が高い。それだけ改正が多く行われたということでしょう。

3. 著作権法の基本構成

法律本文の構成は以下の通りです。

・総則(1条~9条の2)

・著作者の権利(10条~78条の2)

・出版権(79条~88条)

・著作隣接権(89条~104条)

・私的録音録画補償金(104条の2~104条の10)

・紛争処理(105条~111条)

・権利侵害(112条~118条)

・罰則(119条~124条)

ちなみに特許庁のホームページにある知的財産法の全体図をご紹介しておく。

ちなみに著作権は知財権には含まれますが、産業財産権には含まれません!?

引用:特許庁(https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/seidogaiyo/chizai02.html)

4. 著作権の歴史

著作権の歴史は、国際的な条約や各国の法改正によって形成されてきました。

1 ベルヌ条約の成立

1886年に成立したベルヌ条約は、著作権の国際的な保護を目的とした初の条約であり、現在でもその原則が採用されています。この条約では、無方式主義(©マークの表示や登録が不要)が採用されており、日本も1899年に加盟しています。

2 日本の著作権法の変遷

日本では、1869年に「出版条例」が制定され、1899年にベルヌ条約加盟に伴い初の著作権法が成立しました。現行の著作権法は1970年に全面改訂され、デジタル時代に合わせて数多くの改正が行われています。

3 米国のフェアユースと方式主義

米国の著作権法は1790年に成立し、1976年に大改訂されました。フェアユースが導入されたこの改正では、公正な利用の判断基準(目的、使用範囲、影響など)が明確化されています。一方、方式主義に基づき、©マークや登録が必要だった時代の影響も色濃く残っています。

(*1)方式主義と無方式主義

方式主義とは米国や南米が採用していた方式で、©マーク等の表記と登録申請しなければ著作権として保護されないというものだ。

ベルヌ条約は無方式主義、すなわち登録等を行わなくても公表した時点で著作権が効力を持つ所謂著作人格権を自然権として認めていた。

(*2)フェアユース

簡単に言うと、著作権者に無断で著作物を使用していてもその文脈の中での使い方がフェアであれば著作権の侵害とは言えない。フェアかどうかは個別事情で判断されるがその判断基準は明確になっている(目的や著作物の性質、使用の程度や影響度など)

OSSと著作権の交差点

オープンソースソフトウェア(OSS)は、その名の通り「ソースコードを公開し、自由に利用できる」仕組みを持ちます。しかし、その「自由」は適切な著作権管理のもとに成り立っています。OSSは著作権の保護を前提に、利用者に特定の条件でコードを使用・修正・再配布する権利を与えるものです。この章ではOSSと著作権の交差点を探ります。

1. OSSの法的基盤としての著作権

OSSの普及を支える重要な要素は、著作権に基づくオープンソースライセンスです。これにより、著作者は利用条件を設定でき、使用者はその条件を守ることで自由に利用可能となります。代表的なライセンスには以下があります:

- GPL(GNU General Public License): コードの改変や再配布を許可するが、派生物も同じライセンスを適用する必要がある。

- MITライセンス: 簡潔で制約が少ないライセンス。

- Apacheライセンス: 特許権の明示的な許諾を含む。

2. AI生成物とOSS

近年、AIが生成したコードやデータの扱いが新たな課題として浮上しています。例えば、GitHub CopilotのようなツールがOSSのコードを学習して生成するコードには、どのライセンスが適用されるのかが議論されています。また、AI生成物そのものに著作権が認められるかどうかについても法的な不透明性が残っています。

日米コンピュータ競争と著作権法

前章では著作権法の歴史を概観しましたが、その発展は単なる法律の進化にとどまりません。本章では、1960年代から1980年代にかけての激動の時代に焦点を当てます。

IBMの圧倒的優位、日本企業の挑戦、そして米国の巧妙な法改正—これらが織りなす壮大なドラマは、コンピュータ産業の未来を決定づけました。著作権法の変遷を通じて、熾烈な技術競争と国家戦略の駆け引きが浮かび上がります。

1. 1960年代〜1970年代:IBMの独占と日本企業の挑戦

1960年代から1970年代にかけて、IBMはメインフレーム市場をほぼ独占し、コンピュータ業界の王者として君臨していました。System/360などの製品で市場を支配し、強気の価格設定により潤沢な研究開発資金を確保していました。この状況に対抗するため、日本のメーカーは「互換機ビジネス」を展開し始めました。IBM機で動作するミドルウェアやアプリケーションがそのまま動作する互換機を低価格で提供することが、唯一の選択肢でした。日本企業のIBM互換機市場への参入は1970年代中頃から始まりました:

- 1974年:富士通がFACOM M-190を発表、NECがACOSシリーズで参入

- 1975年:富士通がMシリーズを発売

- 1976年:三菱電機がCOSMOシリーズで参入

- 1970年代後半:日立がHITAC Mシリーズで本格参入

2. 米国の著作権法改正とその影響

このような状況下で、米国は著作権法の改正を行いました:

- 1976年:「旧著作権法」を大幅に改定し、「現行著作権法(米国1976年法)」を成立

- 1980年:プログラムを著作権法で保護する法改正を実施

富士通の参入のわずか1年後の1976年に、米国が1790年制定の「旧著作権法」を大幅に改定し、「現行著作権法(米国1976年法)」を成立させたことは、米国の用意周到さを示していると考えられます。当時のIBMのメインフレームは国益に直結していたことを考えると、この迅速な対応は納得できるものかもしれません。これらの法改正により、IBMのSystem/360をはじめとしたメインフレームのすべてのプログラムが法的に保護されることになりました。これに対し、各国の「互換機メーカー」から非難の声が上がりましたが、米国にとっては内政問題であり、外国からの批判は「大きなお世話」と捉えられました。

3. 日本の対応と1980年代の展開

日本でも1985年に著作権法が改正され、プログラムが著作物として保護されるようになりました。これらの法改正は、コンピュータ産業の発展と知的財産保護の重要性が高まる中で、時代の要請に応じた必然的な動きだったと言えるでしょう。1980年代に入ると、日本のメーカーは世界トップレベルの性能を持つ大型機を次々と発表しました。

- 1980年にNECがACOSシリーズ最上位機システム1000を、

- 1981年には日立がM-200シリーズを、

- 富士通はM300シリーズの超大型汎用機FACOM M-380およびM-382を発表しました。

このように、1970年代後半から1980年代にかけて、日米のコンピュータ産業は著作権法の改正と技術革新を軸に激しい競争を繰り広げました。この時期の出来事は、その後のコンピュータ産業の発展に大きな影響を与えることになりました。

4. IBMスパイ事件

1980年

米国で初めてプログラムを著作権法で保護するという法改正が行われました。

1981年

互換機メーカーの台頭に対抗するため、IBMは超大型機3081K (System/370-XA)を発表しました。この機種には、互換機メーカーの解析を困難にするための対抗手段として、OSのファームウェア化や熱伝導モジュールが搭載されていました。

1982年

日立製作所(以下、日立)は米国の取引先N社から3081Kの技術文書を入手しました。

しかし、同じく取引のあった米国のコンサル会社P社(社長は元IBM社員)の巧みな交渉により、日立がすでに新型機の技術文書を保有していることがIBM社に通報されてしまいます。

IBMと協力したFBIが「おとり捜査」を実施し、日立は組織ぐるみの犯行であることが立証されてしまいました。その結果、日立の工場長を含む6名の社員に逮捕状が出され、三菱電機の社員も1名逮捕されました。

著者は、この事件における立法府、行政(FBI)、民間(IBM、IBM系コンサル会社)の絶妙な協力関係と結束力を指摘しています。

また、時代背景や国益を考慮すると、このような衝突が起きるのは必然だったのではないかと推測しています。

1983年

日立は2月に刑事事件を司法取引により解決し、10月には民事でも和解しました。

和解条件には損害賠償と5年間の監視期間の設定などが含まれていました。その後、日立はIBMとの提携路線に転じ、IBM互換ビジネスをむしろ拡大していきました。

一方、富士通はIBMの著作権法を盾にした提訴を日立よりも先に察知し、1982年末からIBM社と極秘裏に交渉を繰り返し、1983年に日立と同等の協定を締結したとされています。

興味深いことに、「あらゆるソフトウェアは自由に利用すべき」という理念のもとにオープンソースソフトウェアを推進する団体GNUプロジェクトが米国で生まれたのもこの年でした。

1984年

富士通は協定違反を指摘されてからは対決姿勢を鮮明にしました。その結果、4年後の1988年にようやく和解に至りましたが、互換性確保は限定的となっていきました。

日本電気はACOSシリーズを継続しながら、開発の比重をオープンシステムに移していきました。

1985年

IBMと富士通が係争中のこの年に、日本でも著作権法の対象としてプログラムが追加されました。

コンピュータ産業の変化

1980年代後半から1990年代にかけて、コンピュータ産業は大きな変革期を迎えます。

IBMに対抗するため、他の企業はより使いやすく安価なミニコンやワークステーションを開発し、さらにビル・ゲイツ氏やスティーブ・ジョブズ氏が個人用コンピュータ(パソコン)というイノベーションを起こしていきました。

1990年代にはパソコンが爆発的に普及し、かつてのメインフレームは次第に存在感が薄れていきました。IBMも次第にサービスビジネスにシフトしていかざるを得なくなりました。

この一連の出来事は、コンピュータ産業の急速な発展と、それに伴う法制度の変化、そして企業間の熾烈な競争を如実に示しています。

著作権法の改正やIBMスパイ事件は、技術革新と知的財産保護の重要性が増大する中で起きた、時代の必然的な出来事だったと言えるでしょう。

この一連の事件に関する筆者の見解

この一連の出来事を振り返ると、IBMを中心とした米国のコンピュータ産業と、それに挑戦する日本を含む各国の互換機メーカーとの攻防が浮かび上がります。1976年と1980年の米国著作権法改正により、IBMのSystem/360をはじめとするメインフレームのプログラムは強力な法的保護を受けることになりました。

当時、私も業界の一員として、この動きに対する各国の互換機メーカーからの非難の声を耳にしました。しかし、米国の立場からすれば、これは自国産業の保護であり、他国からの批判は「内政干渉」あるいは「大きなお世話」と捉えられたのでしょう。

この出来事は、技術革新と法制度が密接に関連し、時に国家戦略として機能することを如実に示しています。コンピュータ産業における日米の競争は、単なる企業間の争いを超えて、国家レベルの経済戦略の様相を呈していたのです。

今日のデジタル社会を築いたこの激動の時代を振り返ると、技術開発の自由と知的財産保護のバランス、そして国際競争と協調の重要性を改めて認識させられます。この歴史から学び、今後のテクノロジー産業の発展に活かしていくことが、我々の責務ではないでしょうか。

5. 著作権法とコンピュータ産業の変化

1990年代に入ると、パソコン市場の拡大が進み、メインフレーム市場は急速に縮小しました。マイクロソフト(MS-DOS、Windows)やアップル(Macintosh)がもたらした個人用コンピュータ(PC)のイノベーションにより、IBMはメインフレーム市場の優位性を失い、サービスビジネスへのシフトを余儀なくされました。

日本のコンピュータメーカーも変革期を迎えました。NECのACOSシリーズなど、一部はミニコンやワークステーションを強化しつつ、オープンシステムへの移行を進めることで市場競争力を維持しようとしました。このような変化は、インターネットの普及やオープンソースの台頭といったグローバルな技術動向とともに、デジタル社会の基盤を形作ることになります。

6. 最新の動向:AIとOSS時代の著作権

2000年代以降、高性能チップやクラウドシステム等の普及による膨大なデータと計算能力の進化により、AI技術が飛躍的な発展を遂げました。AIは著作物を学習データとして使用する場面が増えていますが、これが著作権侵害に該当するのかが議論の焦点となっています。文化庁は2023年に「AI学習データ利用のためのガイドライン」を発表し、公正な利用を促進する方針を示しました。

また、OSS(オープンソースソフトウェア)の普及も新たな課題を生み出しています。GNUプロジェクトに端を発するOSSの精神は、GitHubなどのプラットフォームによりさらに広まりましたが、AIがOSSコードを学習し生成する場合、その成果物にどのライセンスを適用するべきかという議論が続いています。GitHub Copilotはその象徴的な例です。

このように、著作権法は技術の進化とともに新たな課題に直面しています。柔軟な法整備と国際的な議論が今後の技術革新を支える鍵となるでしょう。

現代の課題と展望

1. AI生成物の類似性と依拠性

デジタル技術の急速な進化により、著作権法は新たな課題に直面しています。

AI生成物が広がる中、著作物の「類似性」と「依拠性」に関する議論が注目されています。

例えば、AIが既存の著作物を学習し生成する成果物は、元の著作物に依拠していると判断される可能性があり、著作権侵害のリスクが指摘されています。一方、生成物の著作権の帰属についても明確なルールがなく、これがイノベーションの障壁となる懸念があります。

2. NFTとブロックチェーンによる著作権管理の課題

NFT(非代替性トークン)を活用したデジタルコンテンツの著作権管理も新たな課題として浮上しています。

NFTによる所有権の証明が著作権そのものを保証するわけではなく、取引における権利の不透明性が問題視されています。一方で、ブロックチェーン技術は著作物の履歴を透明化する手段として期待され、権利保護と公正利用の両立に貢献する可能性があります。

3. OSSの可能性と国際協力の必要性

これらの課題に対応するため、柔軟な法整備と国際的な協力が不可欠です。

同時に、オープンソースソフトウェア(OSS)の普及が新たな道を示しています。

OSSの仕組みは、著作物の自由利用を可能にしつつ、権利を管理するモデルを提供しています。

これを参考に、AIやNFT時代の著作権法の在り方を検討することが、持続可能なデジタル社会の構築に重要となるでしょう。

4. EUのAI法と著作権の未来

EUは、AI法(EU AI Act)を制定し、段階的に施行を進めています。主要なスケジュールは以下の通りです:

- 2024年8月1日: AI法が発効

- 2025年2月2日: 禁止されたAIシステムに関する規定の適用開始

- 2026年8月2日: 高リスクAIシステムに関する規定など、法律の大部分の適用開始

- 2027年8月2日: 公的機関が使用する高リスクAIシステムの完全遵守期限

- 2031年8月2日: 欧州委員会によるAI法の施行評価と報告

AI法は、AIシステムのリスクに基づいて規制を設け、高リスクAIシステムに対して厳格な要件を課しています。特に、生成AIモデルの提供者に対しては、著作権法を遵守し、トレーニングデータの概要を公開することを義務付けています。

これにより、AIの発展と著作権保護のバランスを取ろうとする試みが始まっています。

まとめ

デジタル技術の進化は、著作権法に多面的な課題を突きつけています。

AI生成物の類似性や依拠性、NFTやブロックチェーンを巡る新たな問題は、技術革新を促進する一方で、従来の著作権の枠組みを揺るがしています。

このような状況下で、柔軟な法整備や国際協力が求められると同時に、OSSのような自由と管理を両立するモデルが未来の指針となる可能性があります。

著作権法は、文化の発展と技術革新を支える重要な基盤です。デジタル時代における課題を解決し、未来志向の制度を構築することで、技術と文化の調和した発展が期待されます。EUのAI法のような先進的な取り組みは、今後のグローバルな著作権法の発展に大きな影響を与えるでしょう。

(続く)

ケニー狩野(中小企業診断士、PMP、ITコーディネータ)

キヤノン(株)でアーキテクト、プロマネとして多数のプロジェクトをリード。

現在、株式会社ベーネテック代表、株式会社アープ取締役、一般社団法人Society 5.0振興協会評議員ブロックチェーン導入評価委員長。

これまでの知見を活かしブロックチェーンや人工知能技術の推進に従事。趣味はダイビングと囲碁。

2018年「リアル・イノベーション・マインド」を出版。