この記事を読むとRPAの限界とAI自動化の可能性がわかり、次世代の業務自動化戦略を立てられるようになります。

執筆者からひと言

こんにちは。30年以上にわたるITエンジニアとしての現場経験を基に、AIのような複雑なテーマについて「正確な情報を、誰にでも分かりやすく」解説することを信条としています。この記事が、皆さまのビジネスや学習における「次の一歩」のヒントになれば幸いです。

序論:あなたの会社の「自動化」、本当に”今のまま”でいいですか?

RPAの部分的成功から、AI主導の包括的自動化への転換期が到来。従来の自動化戦略では競争優位性を維持できません。

「定型業務を自動化し、特定業務において30-70%の作業時間短縮を実現する」――。数年前、RPA(Robotic Process Automation)は、多くの企業にとって輝かしい未来を約束するソリューションでした。しかし、生成AIがビジネスのあらゆる場面に浸透した今、私たちは問い直さなければなりません。

「あなたの会社では、まだ”指示待ち”のロボットを使い続けますか?」

本記事は、従来のRPAが直面している「限界」を明らかにし、それを乗り越える「自律型AI」という新しい波が、いかにビジネスの常識を根底から覆すかを解説します。これは単なるツールの世代交代ではありません。業務自動化の思想そのものをアップデートし、競争優位性を築くための経営戦略です。

旧来の自動化にしがみつくか、次世代の波に乗るか。この記事を読み終えた時、その答えは明確になっているはずです。

第1章:RPAの限界はもう見過ごせない?3つの致命的ポイントとは

RPAのコスト削減効果は確かにありますが、変化への対応力不足、非構造化データ処理の限界、ROI向上の頭打ちという3つの構造的問題が表面化しています。

RPAが多くの企業でコスト削減に貢献した事実は揺るぎません。しかし、その輝きの裏で、多くの現場担当者や経営者が共通の「痛み」を感じ始めています。

問題点1:あまりにも「脆い(もろい)」

RPAは、あらかじめ決められた手順に従って、人間の画面操作を自動で実行する技術です。まるで人間がマウスやキーボードを操作するように定型的な仕組みでシステムを動かすため、画面デザインの変更といった些細な変化でもエラーで停止してしまう「脆さ」があります。

この「脆さ」は深刻な課題であり、主要な調査レポートでは、RPAの導入規模を拡大する上で、プロセスの複雑さと変更対応コストが主要な障壁となると繰り返し報告されています。

AIエージェントは文脈を理解し自律的に判断・行動する構造的な違いを示唆しています。

問題点2:非構造化データを扱えない

RPAは「構造化データ」(Excelのセルなど、形式が決まったデータ)は得意ですが、現代のビジネスで増え続ける非構造化データ(例:自由記述のメール本文・PDF書類・音声ファイルなど、決まった項目や罫線のないデータ)が苦手です。

👨🏫 かみ砕きポイント

非構造化データとは、決まった形式がないデータのことです。例えば「お客様の声」のアンケートで「商品は良いのですが、配送が遅くて困りました」という自由記述があったとき、RPAは文字をコピー・ペーストすることはできても、「配送に不満がある」という意味は理解できません。一方、AIは文章の内容を読み取り、感情や要望を分析できるのです。

問題点3:費用対効果の頭打ち

初期の導入効果は大きいものの、自動化の範囲を拡大するとシナリオの開発・維持コストが増大します。実際、政府機関などの報告でも、RPA導入後の維持管理コストが想定を上回り、自動化による効果を相殺してしまうケースが指摘されています。

隠れコスト例:

RPAメンテナンス工数 月40時間 × 平均時給 ¥5,000 = ¥200,000/月

AIエージェントの導入事例では、受注処理といった定型業務において、処理時間を大幅に短縮し、関連コストの削減に成功したという報告が多数あります。(具体的な数値は企業の業務内容や導入範囲により異なります)

Key Takeaways(持ち帰りポイント)

第1章のポイント

- RPAは変化に脆弱で、画面の小さな変更でもエラーが発生する

- 非構造化データ(メール、PDF、音声など)の処理はRPAの限界

- 維持管理コストが効果を相殺し、ROIが頭打ちになる傾向

- これらの構造的問題は技術的改良では根本解決が困難

第2章:RPAを超越する「考えるAI」の正体と仕組み

AIエージェントの構造を「脳と手足」モデルで比較し、RPAを超える理由を示します。

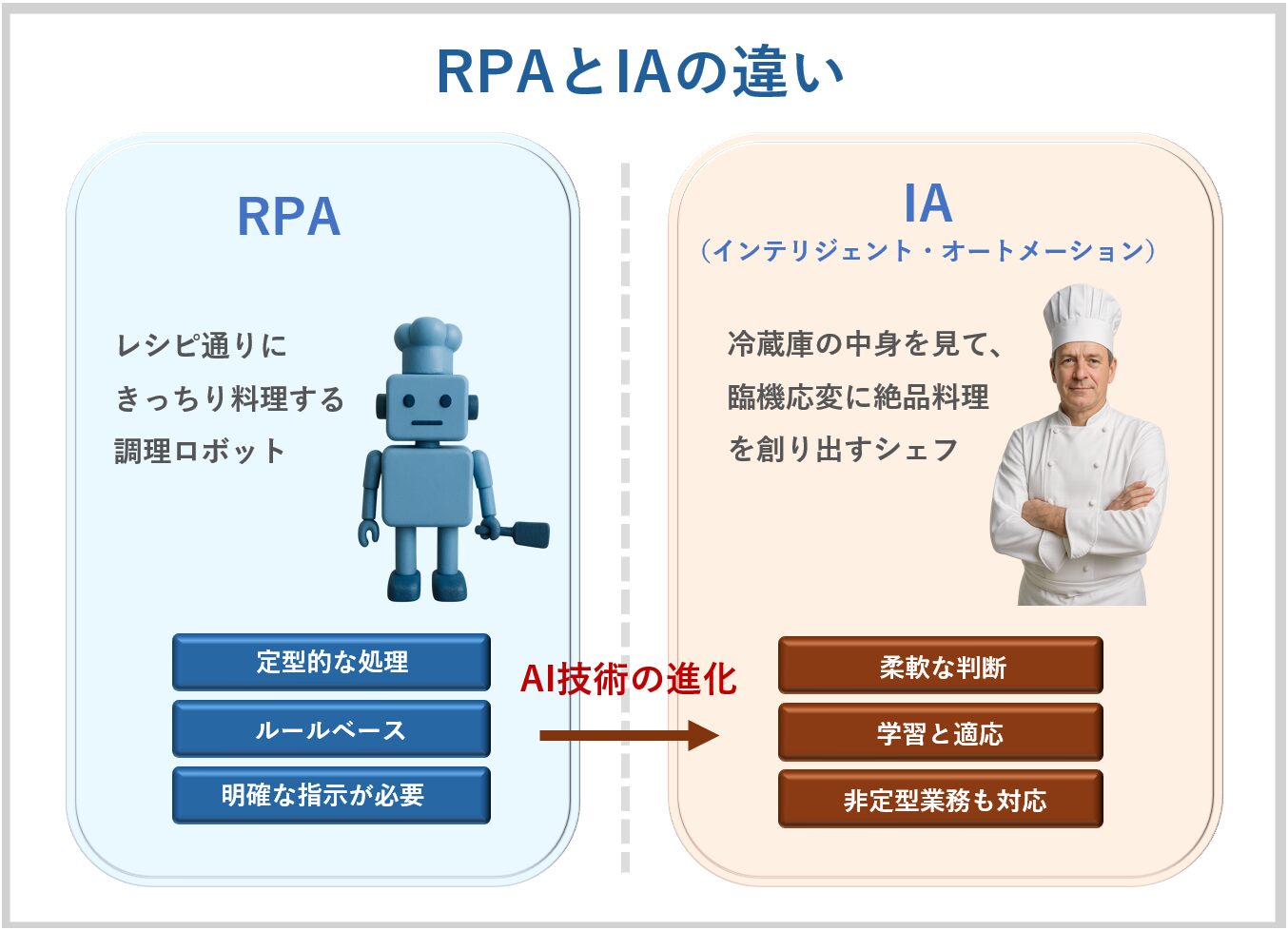

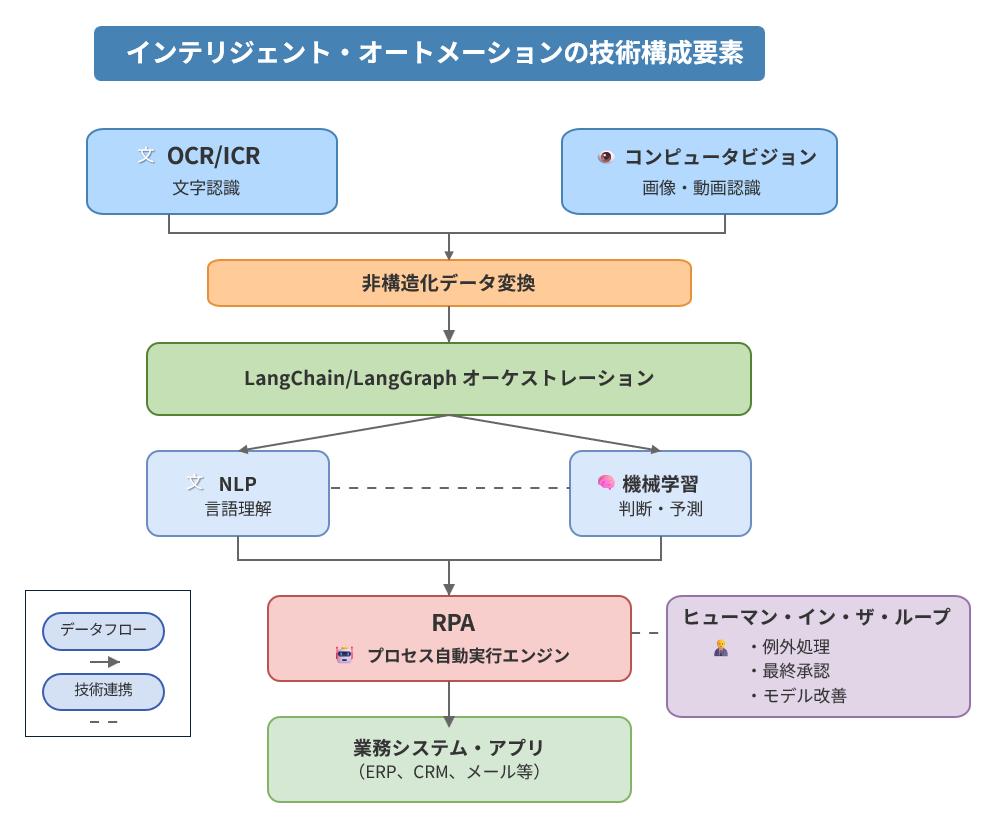

「RPAの限界」を乗り越える存在、それが「自律型AIエージェント」です。これは「AIを搭載したRPA」といった安易なものではなく、根本的にアーキテクチャが異なります。

理解の鍵は、AIが「脳」、RPAやAPIが「手足」という役割分担にあります。

つまり、AIエージェントは「メールの内容を理解し、要約し、顧客の感情を分析し、過去の対応履歴をデータベース(API経由)で確認し、最適な返信文案を生成し、担当者に承認を求める」といった、一連の思考と行動を自律的に計画・実行できるのです。

Key Takeaways(持ち帰りポイント)

第2章のポイント

- AIエージェントは「脳」として判断し、RPAは「手足」として実行する役割分担

- 自然言語処理により文脈を理解し、状況に応じた最適解を導出

- API連携により安定性が高く、UI変更の影響を受けにくい

- 人間との対話により意図を汲み取り、柔軟な対応が可能

第3章:実例で見るAI自動化の威力|RPAとの決定的な差

クレーム対応フローを題材に、AIエージェントが思考・判断まで担う様子とRPAとの差を可視化します。

言葉だけではイメージが湧きにくいかもしれません。ある中小企業の「顧客からのクレーム対応」を例に、その違いを見てみましょう。

【Before】RPAによる部分的な自動化

- 担当者が毎日、受信トレイを目視で確認。クレームらしきメールを見つける。

- RPAを起動。RPAがメールから「注文番号」だけをコピーし、基幹システムにペーストして顧客情報を表示する。

- 担当者は表示された情報とメール内容を元に、対応策を考え、返信メールを作成する。

→ 結果:自動化は情報検索の一部のみ。多くの判断と作業が人間に依存。

【After】自律型AIエージェントによる自動化

- AIエージェントが定期的に受信トレイをチェック(例:10分間隔)。クレームメールを検知すると、自然言語処理により内容を分析し、事前に定義された基準に基づいて深刻度を判定。

- API経由でCRMと基幹システムにアクセスし、顧客情報、過去の購入履歴、対応履歴を自律的に収集・分析。

- 収集した情報に基づき、「商品の即時交換が妥当」と判断。担当者へ「以下の内容で対応を進めてよろしいですか?」とSlackで承認を求める。

- 担当者が「OK」と返信すると、AIエージェントが在庫管理システム(API)に交換指示を出し、顧客へのお詫びと発送通知メールを自動生成・送信する。

→ 結果:発見から一次対応の提案まで、AIが自動化を担い、人間は最終的な判断と承認を行います。これにより作業時間の大幅な短縮が期待できます。

これが、単なる作業の代行ではない、「思考」と「判断」を含む真の業務自動化です。

👨🏫 かみ砕きポイント

RPAは「レシピ通りに料理を作るロボット」のようなもので、手順が変わると対応できません。一方、AIエージェントは「経験豊富なシェフ」のように、材料の状態や客の要望を理解して、最適な料理を考えて作ることができます。ただし、お客様に出す前に料理長(人間)のチェックは必要です。

第4章:4ステップで実現するRPA→AI移行の実践ロードマップ

既存資産の評価から段階的導入まで、現実的なAI移行戦略を4つのステップで解説します。

「理屈は分かったが、何から手をつければいいのか?」という疑問にお答えします。すべてを一度に捨てる必要はありません。以下の4ステップで、現実的かつ着実に移行を進めます。

❶ 既存RPAの「断捨離」と棚卸し

まず、社内にあるRPAシナリオをリストアップし、「頻繁にエラーが起きる」「維持コストが高い」「費用対効果が低い」ものを特定します。これらが、新しいAI自動化に置き換えるべき最初の候補です。

❷ 「思考」から始めるAI導入パイロット

最初のプロジェクトは、RPAが最も苦手とした「非構造化データの分類・要約」から始めるのが定石です。例えば、「お客様の声アンケートの自由記述欄を分析し、ポジティブ/ネガティブな意見を分類し、要点をまとめる」といったタスクは、効果が分かりやすく、リスクも低い最高のスタート地点です。

❸ 「ヒューマン・イン・ザ・ループ」を徹底する

いきなり完全自動化を目指すのは危険です。まずは「AIが作成したドラフトを人間が確認・修正して送信する」のように、必ず最終判断に人間が介在する「Human-in-the-Loop(人間参加型ループ)」の仕組みを構築します。

👨🏫 かみ砕きポイント

Human-in-the-Loopとは、AIが作業を進める過程で、重要な判断を人間が確認・承認する仕組みです。例えば、AIが顧客への返信メールを作成したら、送信前に担当者が内容をチェックして「OK」ボタンを押すというイメージです。AIの速度と正確性、人間の判断力と責任感を組み合わせた理想的な協働スタイルです。

❹ UI自動化からAPI自動化へ

長期的に目指すべきは、不安定な画面操作(UI)に依存する自動化からの脱却です。社内システムや利用しているクラウドサービスにAPIが提供されている場合、積極的にAPI連携へ切り替えていきましょう。

主要AIエージェントプラットフォーム

🔧 主要プラットフォーム

- Microsoft Azure AI Studio

Azure OpenAI Serviceとの親和性が高く、エンタープライズレベルのセキュリティ機能が強み。大企業向け。 - Google Vertex AI Agent Builder

Googleの検索技術とGeminiモデルを活用。データ分析との連携が得意。 - Amazon Bedrock Agents

多様な基盤モデルから選択可能。AWS環境との連携が容易。 - LangChain / LlamaIndex

オープンソース。最も柔軟な開発が可能で、特定プラットフォームに依存しない。 - UiPath Autopilot

既存RPA資産を活かしながらAI化を進められる。ローコード開発に強み。

AI自動化導入の成功指標(KPI)

📊 主要KPI

プロジェクトの成功を客観的に測るため、以下のようなKPIを設定することが推奨されます。

- 処理時間短縮率:業務内容により70-80%以上の削減を目指すケースもある

- エラー率の改善:人的ミスに起因するエラーの大幅な削減

- 顧客満足度向上:問い合わせへの対応時間短縮による満足度向上

- ROI:導入から12ヶ月〜18ヶ月以内での投資回収

※目標値は業務内容や自動化の範囲によって大きく異なります。主要ITベンダーや調査会社の公開事例を参考に、自社に合った目標を設定することが重要です。

導入時に考慮すべき主要リスク

AIエージェント導入時の主要なリスクには、

①機密データの処理におけるセキュリティリスク、

②AI判断の透明性不足、

③予期しない動作による業務影響

などがあります。これらのリスクを軽減するため、段階的導入とガバナンス体制の整備が不可欠です。

実際の導入事例

【事例1】サイバーエージェント:レポート作成業務の自動化

広告運用のレポート作成業務にAIエージェントを導入し、レポート作成にかかる時間を約80%削減することに成功。従来は手動で数時間かかっていた作業が、AIエージェントにより数分で完了するようになりました。

【事例2】トヨタ自動車:顧客対応の最適化

AIエージェントを活用して顧客一人ひとりに最適化されたマーケティング施策を展開。顧客のデータをAIが分析し、最適なタイミングで最適なコンテンツやオファーを配信することで、顧客とのエンゲージメント強化を実現しています。

【事例3】ヤマト運輸:業務量予測システム

AI「荷物量予測システム」を開発し、約6500ある宅急便の拠点で数ヶ月先の業務量を予測。これにより、従業員や車両の適正配置に成功し、業務効率化を実現しました。

Key Takeaways(持ち帰りポイント)

第4章のポイント

- 既存RPAの評価から始め、段階的に移行することでリスクを最小化

- 非構造化データ処理から着手すると効果が見えやすく、成功確率が高い

- Human-in-the-Loopで人間の監督を必須とし、信頼性を担保

- UI操作からAPI連携への移行が長期的な安定性向上の鍵

- 明確なKPI設定と継続的なリスク管理が導入成功の前提条件

まとめ:自動化の主役交代。経営者が今、下すべき決断とは

RPA時代の「作業代行」から、AI時代の「知的協働」への転換は経営戦略そのものです。

本記事で見てきたように、RPAから自律型AIエージェントへの移行は、単なる技術トレンドではありません。主要なコンサルティング会社の調査では、生成AI技術により、世界で年間数兆ドル規模の巨大な経済価値が創出される可能性が示唆されています。

「指示されたことだけを正確にこなす」時代は終わりました。これからは、「目的を理解し、自ら考え、最適な手段で業務を遂行する」AIと共に働く時代です。

この技術変革に対し、企業は段階的な移行戦略を検討することが重要です。完全な置き換えではなく、RPAと新技術の適切な組み合わせを模索することで、リスクを最小化しながら効果を最大化できます。

自動化の新時代において、経営者に求められるのは「変化への適応力」と「技術投資の戦略的判断」です。今日の小さな一歩が、明日の大きな競争優位性を生み出すのです。

よくある質問(FAQ)

Q1. 今あるRPAはすべて捨てるべきですか?

A1. いいえ。APIが提供されていない古い社内システムへの入力など、限定的な「手足」としてRPAツールが有効な場面は残ります。重要なのは、RPAを自動化の主役ではなく、AIエージェントが使う「一機能(ツール)」と捉え直すことです。

Q2. 中小企業にはコスト的に無理ではないですか?

A2. むしろ逆です。かつては高価だったAI技術は、クラウドサービス(AWS, Azure, GCP)やOpenAIなどのAPIとして、使った分だけ支払う従量課金制で利用できます。大規模なサーバー投資は不要で、中小企業こそ身軽に始められる環境が整っています。料金体系は利用するモデルや処理量によって変動するため、まずは公式サイトで最新情報を確認し、小規模なパイロットプロジェクトでコストを試算することをお勧めします。

Q3. AIの判断は100%信用できますか?

A3. いいえ、100%ではありません。だからこそ、ロードマップのStep3で解説した「ヒューマン・イン・ザ・ループ」が不可欠です。AIを「完璧な存在」ではなく、「非常に優秀な新入社員」と考え、重要な判断は人間が監督する体制が成功の鍵です。

Q4. AI移行で、従業員のスキルはどう変わりますか?

A4. シナリオ作成のような「RPAを”作る”スキル」から、「AIに”的確な指示を出す”スキル」や「AIの成果を”評価・改善する”スキル」へとシフトします。単純作業から解放され、より創造的で戦略的な業務に集中できるよう、従業員のリスキリングを支援することが重要になります。

Q5. 最初の具体的な一歩は何をすればいいですか?

A5. まずは、ChatGPTやClaudeのような対話型AIを使って、ロードマップStep2にある「非構造化データの分類・要約」を試してみることをお勧めします。例えば、数件の問い合わせメールをコピー&ペーストし、「このメールを要約して、緊急度を3段階で評価して」と指示するだけです。これだけでAIの能力の一端を体感でき、社内での説得材料にもなります。

Q6. RPAとAIエージェントのデメリット比較を教えてください

A6. RPAの主なデメリットは変更への脆弱性、UI依存による不安定性、非構造化データ処理の限界です。一方、AIエージェントのデメリットは判断の不確実性、高度なスキル要求、初期学習コストの高さがあります。ただし、Human-in-the-Loopにより多くのリスクは軽減可能です。

Q7. 導入期間はどの程度かかりますか?

A7. パイロットプロジェクトなら2-4週間、本格運用開始まで3-6ヶ月が一般的です。RPAの場合はシナリオ作成に時間がかかりますが、AIエージェントは設定・調整により時間短縮が可能です。ただし、既存システムとの連携やセキュリティ要件により期間は変動します。

専門用語まとめ

- RPA(Robotic Process Automation)

- ルールベースのワークフローに従い、アプリケーションのユーザーインターフェースを通じて人間の操作を模倣する自動化技術。定型的な作業の自動化に適している。

- 自律型AIエージェント

- 大規模言語モデル(LLM)を基盤として、状況を理解し、判断を行い、複数のツールやAPIを使い分けて業務を遂行する次世代自動化システム。

- 非構造化データ

- テキスト、画像、音声など、予め定められた形式を持たないデータ。従来のRPAでは処理が困難だったが、AIは意味理解により処理可能。

- Human-in-the-Loop

- AIが作業を進める過程で、重要な判断や最終承認を人間が行う仕組み。AIの効率性と人間の判断力を組み合わせた理想的な協働モデル。

- API(Application Programming Interface)

- ソフトウェア間でデータのやり取りを行うためのインターフェース。画面操作より安定性が高く、自動化の基盤技術として重要。

- LLM(Large Language Model)

- 大量のテキストデータで訓練された大規模な言語モデル。自然言語の理解と生成能力を持ち、AIエージェントの「脳」として機能する。

更新履歴

- 初版公開

- 最新情報にアップデート、信頼性向上のための修正を実施

主な参考サイト

- McKinsey: The economic potential of generative AI (Official Page)

- LangChain Official Docs: Agents

- Deloitte: Cognitive Technologies – The Real Opportunities for Business

- Deloitte Intelligent Automation Survey 2022 Results

合わせて読みたい

- たとえ話で学ぶLangChainとOpenAI GPT API

- AIエージェント・イノベーター・パーソナルAI|未来のAI進化と影響

- AIマルチエージェント協調技術の革新:MCP、CrewAI、MetaGPTが変える開発の未来

- 【2025年】RAG攻略!AIエージェント最強ツール10選

- LangGraphで極めるRAG型AIエージェント開発

以上