この記事を読むとフィジカルAIが日本の具体的な社会課題をどう解決するかがわかり、私たちの未来がどう変わるかを現実的に展望できます。

執筆者からひと言

こんにちは。30年以上にわたるITエンジニアとしての現場経験を基に、AIのような複雑なテーマについて「正確な情報を、誰にでも分かりやすく」解説することを信条としています。この記事が、皆さまのビジネスや学習における「次の一歩」のヒントになれば幸いです。

はじめに:技術論の先にある「社会実装」という視点

フィジカルAIの真価は、技術スペックではなく「社会でどう機能するか」で測られます。本記事では、日本が抱える構造的な課題に対し、フィジカルAIがどう「処方箋」となるのかを解き明かします。

フィジカルAIの驚異的な能力については、他の記事で十分に解説しました。

しかし、どんなに優れた技術も、社会に実装され、人々の生活を豊かにして初めて意味を持ちます。特に、多くの構造的な課題を抱える日本にとって、フィジカルAIは単なる効率化のツールではありません。それは、国の未来を左右する可能性を秘めた、強力な「処方箋」となり得るのです。本記事では、この「社会実装」という視点から、フィジカルAIが日本の課題をどう解決するのか、その最前線と未来図を具体的に描いていきます。

👨🏫 基礎知識のおさらい

フィジカルAIがなぜこれほどの変革をもたらすのか、その全体像や基本原理については、まずはこちらの`ピラー`記事をご覧ください。本記事の内容をより深くご理解いただけます。

» PHYSICAL AI(フィジカルAI)とは?- 社会構造を再定義する究極のDX【徹底解説】

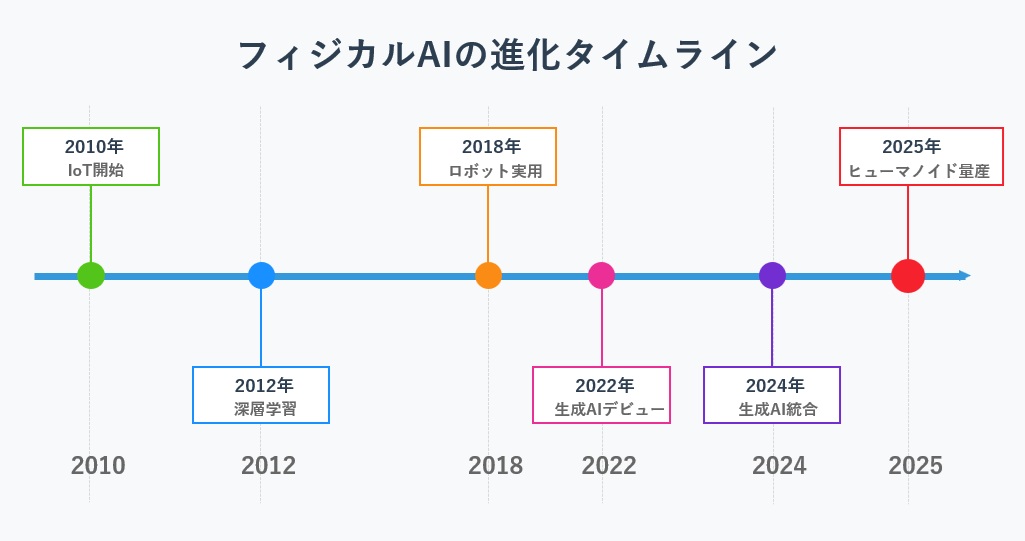

フィジカルAIの進化タイムライン 2010 → 2025

フィジカルAIは、IoTから始まり、ディープラーニングを経て、今まさにヒューマノイドの時代を迎えようとしています。未来を語る上で、ここに至るまでの進化の道のりは不可欠な知識です。

フィジカルAIは、ある日突然現れたわけではありません。インターネットにあらゆるモノが繋がる「IoT」の概念から始まり、十数年かけて着実に進化してきました。

この図は、フィジカルAIの技術発展を時系列で示したものです。2010年のIoT開始から2025年のヒューマノイド量産まで、15年間の主要な技術進歩を6つの節目で表現しています。特に2022年の生成AIデビューを境に、単純な自動化から知能的な判断を行うAIへと進化している様子が分かります。

処方箋① 労働力不足 – 「補う」から「高付加価値化」へ

フィジカルAIは、人手不足を単に補うだけではありません。人間を単純作業や危険作業から解放し、より創造的な仕事へシフトさせ、産業全体の付加価値を高める力を持っています。

日本の最も深刻な課題である労働力不足。フィジカルAIは、この問題に対する直接的な解決策を提供します。しかしその本質は、単なる労働力の代替に留まりません。

製造・物流:スマートファクトリーの実現

製造・物流現場では、フィジカルAI搭載ロボットが24時間体制で稼働し、組み立てやピッキング、搬送を担います。これにより生産性が向上するだけでなく、人間は品質管理やプロセス改善、新しい製品の企画といった、より付加価値の高い業務に集中できるようになります。

農業・食品:持続可能な食料生産へ

農業従事者の高齢化と後継者不足は深刻です。AI搭載の自動収穫ロボットやドローンによる生育管理は、作業負担を劇的に軽減します。これにより、大規模かつ精密な農業(スマート農業)が実現し、日本の食料自給率の向上と、安全な食料の安定供給に貢献します。

建設:安全と生産性の両立

危険が伴う建設現場での作業を、フィジカルAI搭載の建機が代替します。無人での掘削や高所での資材運搬、AIによる現場の安全監視などが現実のものとなり、労働災害を減らしながら、深刻な人手不足を解消していきます。

処方箋② 防災・インフラ老朽化 – 「予知」と「即応」の実現

災害大国であり、インフラの高齢化が進む日本にとって、フィジカルAIは不可欠なパートナーです。ドローンやロボットが、被害を未然に防ぎ、発災時には迅速な対応を可能にします。

地震、台風、豪雨といった自然災害、そして高度経済成長期に建設されたインフラの一斉老朽化。これらの脅威に対し、フィジカルAIは「防災・減災」という処方箋を提供します。

インフラ点検:崩落を「予知」する目

人間がアクセスしにくい橋梁やトンネル、ダムといった巨大インフラの内部を、ドローンや四足歩行ロボットが自律的に点検します。撮影された高精細な画像をAIが解析し、ひび割れや錆といった劣化の兆候をミリ単位で検出。これにより、大規模な事故が発生する前に、計画的な修繕を行う「予知保全」が可能になります。

災害対応:人命を救う「即応」力

災害発生直後、人間が立ち入れない危険なエリアにドローンを飛ばし、被害状況をリアルタイムで把握。孤立した地域へ医薬品や食料を届けます。また、瓦礫除去ロボットが生存者の探索や救助ルートの確保を行うなど、救助活動の初動を迅速化し、一人でも多くの命を救うことに繋がります。

Key Takeaways(持ち帰りポイント)

- フィジカルAIによるインフラ管理は、事後対応から「予知保全」へとパラダイムシフトさせる。

- 災害対応におけるフィジカルAIの役割は、人間の能力を拡張し、救える命を増やすことにある。

- 国民の安全・安心という最も重要な社会基盤の維持に、フィジカルAIへの投資は不可欠である。

処方箋③ 医療・介護格差 – 「場所」の制約からの解放

フィジカルAIは、専門医不足や地域偏在といった医療・介護の課題を解決し、誰もがどこにいても質の高いケアを受けられる社会を実現する可能性を秘めています。

「住んでいる場所によって受けられる医療の質が変わる」という課題は、高齢化が進む日本において深刻です。フィジカルAIは、この「場所」という制約を取り払う力を持っています。

遠隔医療:名医の手術を全国へ

都市部にいる専門医が、通信回線を通じて地方の病院にある手術支援ロボットを遠隔操作。これにより、地方の患者も最先端の手術を受けられるようになります。AIによる手ぶれ補正や術野のナビゲーション機能は、手術の精度と安全性をさらに高めます。

介護支援:介護者と被介護者の双方を支える

介護施設や在宅介護の現場では、フィジカルAIが大きな力を発揮します。利用者の体を抱きかかえ、ベッドから車椅子への移乗を助けるパワーアシストスーツ。24時間体制で利用者のバイタルデータや室内の状況を見守り、転倒などの異常を即座に通知する見守りロボット。これらは、介護される側の尊厳を守ると同時に、介護する側の肉体的・精神的負担を劇的に軽減します。

実現へのロードマップと社会が向き合うべき課題

この未来を実現するためには、技術開発だけでは不十分です。法整備、社会的な受容性の醸成、倫理ガイドラインの策定という、社会全体の取り組みが不可欠となります。

フィジカルAIという強力な処方箋を社会が受け入れるには、副作用への対策も同時に進めなければなりません。具体的には、以下の4つの課題に社会全体で向き合う必要があります。

- 安全性と法整備:

ロボットが事故を起こした場合の責任の所在をどう定めるか。自動運転車などで議論されている法整備を、あらゆるフィジカルAIに拡張していく必要があります。 - プライバシー保護:

生活空間で活動するロボットが収集する膨大なデータをどう保護するか。個人のプライバシーを守るための厳格なルール作りが求められます。 - AI倫理と透明性:

AIの判断プロセスがブラックボックス化しないよう、判断の根拠を説明できる「説明可能なAI(XAI)」の技術開発と導入が不可欠です。 - 社会的な合意形成:

AIやロボットに対する人々の漠然とした不安を解消し、その便益とリスクについて社会全体で共有し、合意を形成していく対話の場が必要です。

.jpg)

まとめ:フィジカルAIは、日本の未来への投資である

本記事では、フィジカルAIが、労働力不足、防災、医療・介護格差といった日本が抱える構造的な社会課題に対する「処方箋」となり得ることを、具体的なシーンと共に解説しました。その社会実装は、もはや技術的な興味の対象ではなく、国の持続可能性を左右する重要な国家戦略です。もちろん、解決すべき倫理的・法的な課題は山積しています。しかし、その課題から目を背けることは、未来への可能性を閉ざすことに他なりません。フィジカルAIという強力な処方箋を、社会全体で賢く使いこなしていくための議論と準備を、今こそ始めるべき時です。

専門用語まとめ

- Society 5.0 (ソサエティ5.0)

- 日本政府が提唱する未来社会のコンセプト。サイバー空間とフィジカル空間を高度に融合させ、経済発展と社会的課題の解決を両立させる人間中心の社会を目指す。

- スマートファクトリー

- AIやIoTを活用し、工場内の機器や生産ラインがネットワークで繋がり、自律的に生産プロセスを最適化する次世代の工場。

- サイバーフィジカルシステム (CPS)

- 現実世界(フィジカル空間)の情報をセンサーで収集し、仮想空間(サイバー空間)で分析・知識化し、その結果を現実世界にフィードバックして問題を解決する仕組み。

よくある質問(FAQ)

Q1. フィジカルAIの導入で、人間の仕事は本当になくなりませんか?

A1. 単純作業や危険な仕事は減少する可能性がありますが、全ての仕事がなくなるわけではありません。むしろ、AIを管理・監督する仕事や、AIでは代替できない創造性や共感性が求められる新しい仕事が生まれると考えられています。重要なのは、変化に対応するための学び直し(リスキリング)です。

Q2. 日本がフィジカルAIの分野で世界をリードできる可能性はありますか?

A2. 可能性は十分にあります。日本は元々、精密なモーター技術やセンサー技術といったロボット工学のハードウェア分野で高い技術力を持っています。また、少子高齢化という課題先進国であるからこそ、社会課題解決という明確な目的を持って、実用的なフィジカルAIの開発をリードできる可能性があります。

Q3. 社会実装に向けた最大のボトルネックは何ですか?

A3. 技術そのものよりも、「法整備」と「社会的な合意形成」が最大のボトルネックとなる可能性があります。特に、事故が起きた際の責任問題や、プライバシーの保護に関するルールが明確にならないと、企業も安心して大規模な投資やサービス展開に踏み切れないためです。

更新履歴

- 社会課題解決の視点を加え、構成を全面的に刷新。

- 初版公開

主な参考サイト

合わせて読みたい

- PHYSICAL AI(フィジカルAI)とは?- 社会構造を再定義する究極のDX【徹底解説】

- フィジカルAIのビジネス最前線:常識を覆す最新ロボット5選

- 生成AIロボット革命:フィジカルAIは「真のパートナー」へ進化する

以上