※本記事は継続的に「最新情報にアップデート」を実施しています。

失われた30年は「熟成」だった。2026年、AIで覚醒した日本が「歩み出す、新しい豊かさの形」

「日本はもう終わった」という自虐の30年を、今ここで終わらせましょう。焼け野原から復興し、バブルの罠に陥り、沈黙の中で牙を研いできた日本の「本当の姿」をストーリーテラーとして解き明かします。この記事を読み終えるとき、2026年の日本がどれほど強力な「熟成された武器」を手にしているか、あなたは肌感で確信するはずです。

✅ この記事の結論(TLDR)

- ポイント1:失われた30年は「停滞」ではなく、低物価が才能を育み、信頼・文化を極限まで深めた「熟成」の期間だった。

- ポイント2:2026年は「Physical AI元年」。熟成された日本の「身体」にAIという「魂」が宿り、3年遅れの社会実装が世界を逆転する。

- ポイント3:目指すべきは「極楽主義」。熟成された価値を適正価格で世界に届け、人間が人間らしい「豊かさ」に集中する社会へ。

1. プロローグ:1945年、私たちは「不屈」というOSをインストールした

日本の再生を語るには、1945年の焼け野原から続く「精神のOS」を再定義する必要があります。

私たちの物語の原点は、1945年の焼け野原にあります。2発の原子爆弾、度重なる空襲、すべてを失い、一面の廃墟となった故郷。当時の日本人は、着るものも、食べるものも、住む場所すらも奪われました。世界は思いました。「この国が再び立ち上がるには、100年はかかるだろう」と。実際に、当時の東京や広島、長崎の惨状を目にした人々にとって、そこから再び文明を築くことは不可能に近い挑戦に見えたはずです。

しかし、当時の日本人が唯一失わなかったものがありました。それは、「不屈の精神」というOS(オペレーティング・システム)です。このOSは、単なる根性論ではありませんでした。「誰かのために」「未来のために」「皆で力を合わせる」という連帯感を原動力にした、世界で唯一無二の精神的基盤です。このOSがインストールされていたからこそ、日本人は泥にまみれ、ひもじさに耐えながら、世界が「東洋の奇跡」と呼ぶ驚異的な高度経済成長を実現しました。

焼け野原から、わずか数十年。日本人は「和」の文化を、効率的な工業化へと見事に適応させました。1980年代、日本はついにGDP世界2位。世界中が「Japan as No.1」と唱え、日本式の経営や教育、そして勤勉さをこぞって研究する、黄金時代を築き上げたのです。この時期の日本は、まさに「量」と「スピード」の頂点に立っており、誰もが日本の未来を信じて疑いませんでした。

2. Japan as No.1:あまりにも鮮やかな「成功という名の罠」

頂点に立ったからこそ見失った「質」の山。私たちは膨らみ続ける数字の魔力に酔いしれていました。

1980年代後半の日本は、まさに世界の中心にいました。東京の山手線内側の土地価格だけでアメリカ全土が買えると言われ、世界中の名画やニューヨークの超高層ビルを日本の資本が席巻しました。三菱地所がロックフェラーセンターを買収したニュースは、当時の日本の傲慢なまでの勢いを象徴していました。しかし、この栄光の裏には、冷酷な「罠」が潜んでいたのです。

私たちは、登るべき「質」の山を見失い、足元の「量(数字)」を膨らませることに夢中になってしまったのです。それが土地バブルです。実体のない期待感だけで膨れ上がった風船は、1990年代初頭に音を立てて弾けました。株価は暴落し、不動産神話は崩壊しました。バブル崩壊。それは単なる景気後退ではなく、日本人が「成長の形」を再定義するための、あまりにも痛烈な授業の始まりでした。

ここから、私たちは自分たちの歩みを「失われた30年」と呼び、自虐的な言葉で自分たちの可能性を縛るようになっていきました。「かつての栄光は二度と戻らない」「日本は沈みゆく国だ」。そんな言葉がメディアに溢れ、国民の自信は失われていきました。しかし、その影で、本当の変革が始まっていたのです。マクロの数字が眠っていた30年間、ミクロの現場では静かなる「熟成」が進行していました。それは、外向きの成長を捨て、内側の深みを極める時間でした。

3. 「失われた」のではない。それは、世界一贅沢な「熟成」の30年だった

世界が「消費」に狂奔する中、日本だけが蔵の中で「うま味」を醸成させていた、贅沢な30年の真実。

しかし、2026年の今、私たちは歴史を書き換える必要があります。この30年、日本の時計は決して止まっていませんでした。マクロ経済の数字が横ばいであったことは事実です。GDPは伸びず、賃金も上がらなかった。しかし、この「低成長・低物価・低金利」という凪のような時間が、実は日本という国に「世界一の深み」をもたらしたのです。これを私たちは、「熟成(Fermentation)」と呼びます。

しかし、2026年の今、私たちは歴史を書き換える必要があります。この30年、日本の時計は決して止まっていませんでした。マクロ経済の数字が横ばいであったことは事実です。GDPは伸びず、賃金も上がらなかった。しかし、この「低成長・低物価・低金利」という凪のような時間が、実は日本という国に「世界一の深み」をもたらしたのです。これを私たちは、「熟成(Fermentation)」と呼びます。

ワインや日本酒が、静かな蔵の中で時間をかけて不純物を削ぎ落とし、唯一無二の芳醇な香りを蓄えるプロセスです。マクロ経済という「外向きの筋肉」が成長しない間、日本の「内側の細胞」は極限まで洗練されていきました。世界中の主要都市が急激なインフレにさらされ、生活費の高騰によって文化や教育が切り捨てられる中、日本だけは物価が上がりませんでした。これは全国民の視点で見れば、それは「圧倒的な余白」を死守した30年でした。

低物価が守った「才能の培養液」:なぜ大谷翔平が生まれたのか

給料が上がらなくても、物価が上がらなかったからこそ、私たちは生活に困窮することなく日々を過ごせました。そして何より、親たちは子供たちにスポーツをさせ、習い事に通わせる「心の余裕」を持ち続けることができたのです。これが、私たちの物語において最も重要な、しかし見過ごされがちな「熟成の果実」の源泉です。

100円ショップや牛丼チェーン、そして驚異的なクオリティのコンビニ飯。これらが安価なセーフティネットとなり、若者たちが生存競争に汲々とするのではなく、自分の好きなこと、極めたいことに没頭できる時間を生み出しました。この環境こそが、日本人の才能を育む最強の培養液となりました。流行に左右されず、ただひたすらに自分の技術を研ぎ澄ませる。流行りのビジネスに走る必要がないからこそ、本質を追求できる。この30年間の沈黙の中で、日本人の「個の力」は、世界が驚愕するレベルまで熟成されていたのです。大谷翔平選手のような、「誠実な努力の化身」とも言える怪物がこの時期に育ったのは、決して偶然ではありません。

深化した「道」の精神:茶道、華道、そして日本食の真髄

この停滞の30年、日本の伝統文化はかつてないほどの「内省的な深化」を遂げました。商業主義的なバブルの狂騒から離れたことで、茶道や華道といった「道」の精神は、形式を超えた本質的な美学へと立ち返ったのです。一期一会の誠実さを尽くす茶の湯、花一輪の中に宇宙の秩序を見出す華道。これらは単なる趣味ではなく、日本人が「目に見えない価値」を磨き続けるための修練でした。

また、日本食(和食)の進化も凄まじいものがあります。低価格競争という厳しいデフレ環境があったからこそ、料理人たちは素材のうま味を極限まで引き出し、無駄を削ぎ落とす技術を磨き上げました。1,000円のラーメン一杯に、どれほどの設計図と情熱が注がれているか。30年前には当たり前だった「安売り」の裏側で、職人たちは技術を極限まで高め、今やそのレベルは世界の超一流を凌駕する域に達しています。この「静かなる熟成」が、2026年、世界中の人々を惹きつけてやまない「究極のホスピタリティ」の源泉となったのです。

熟成の果実:スポーツと文化に見る「個」の圧倒的覚醒

さらに注目すべきは、2026年イタリア冬季五輪(ミラノ・コルティナ)での日本勢の躍動です。スノーボードやスケートボードといった、かつては「遊び」とされたストリートカルチャーにおいて、日本はメダル獲得数で過去最高を記録しました。なぜ、雪の少ないはずの日本が、世界の強豪を圧倒しているのか。それは、30年間の低成長期に、若者たちが「ビジネス」以上に、「遊びの純粋な探求」を極めたからです。

大人が勝敗やスポンサーの都合を押し付けすぎず、安全で安定した社会の中で、若者たちが遊びの延長で技を研ぎ澄ませた。その「純粋な時間」が、他国の追随を許さない独創的なスタイルを生みました。私たちは、マクロの筋肉を削ぎ落とした代わりに、世界一の「信頼」、世界一の「文化」、そして世界一「誠実で探求心豊かな才能」という、これからの30年を戦うための最高の素材を、蔵の中に揃え終えたのです。低成長・低物価という環境は、日本人が「内面」を磨き上げるための、世界一贅沢な修行期間だったのです。

4. 2026年、蔵の蓋が開いた ─ 熟成された香りが世界を包む

2024年から2025年を経て、日本経済を長く覆っていた「重い蓋」が、ついに音を立てて開きました。

名目GDPは600兆円の大台を突破し、日経平均株価は歴史的な高値を更新し続けました。33年ぶりとなる記録的な賃上げが社会全体に定着し始め、「デフレマインド(安売りこそが正義)」という、日本を長く蝕んでいた呪縛が、ようやく解けようとしています。しかし、これは単なる景気循環の回復ではありません。30年間、蔵の中で静かに、しかし力強く熟成されてきた日本の「信頼」「品質」「文化」、そして第1部で触れたような「個の才能」という極上の素材が、ついに世界市場という食卓へ供される準備が整ったことを意味します。

名目GDPは600兆円の大台を突破し、日経平均株価は歴史的な高値を更新し続けました。33年ぶりとなる記録的な賃上げが社会全体に定着し始め、「デフレマインド(安売りこそが正義)」という、日本を長く蝕んでいた呪縛が、ようやく解けようとしています。しかし、これは単なる景気循環の回復ではありません。30年間、蔵の中で静かに、しかし力強く熟成されてきた日本の「信頼」「品質」「文化」、そして第1部で触れたような「個の才能」という極上の素材が、ついに世界市場という食卓へ供される準備が整ったことを意味します。

熟成された日本酒は、蓋を開けた瞬間にその真価を発揮します。今、私たちが目撃しているのは、単なるインフレや株高ではなく、30年間蓄積されてきた「価値の開放」です。そして、この熟成された素材を、世界が羨む「異次元の付加価値」へと一気に昇華させる最後のピース——それがAI(人工知能)です。しかし、それは画面の中で完結するAIではありません。私たちの肉体と、現場の物理現象に干渉する新しい形の知能です。この融合こそが、私たちが待ち望んでいた「勝負の瞬間」なのです。

5. 「2周遅れ」というレッテルを逆手に取る:Physical AIの衝撃

デジタルAI競争の敗北。それは、現実世界(Physical)という本戦で勝つための、贅沢な助走期間に過ぎませんでした。

人工知能の分野において、日本は長い間「世界から2周遅れ」と揶揄されてきました。GAFAやOpenAIが主導した、スマートフォンの画面の中だけで完結するデジタルAIや、大規模言語モデル(LLM)のプラットフォーム争いにおいて、日本が苦戦を強いられたのは紛れもない事実です。ソフトウェアの覇権を握られ、データという石油を独占された時代、日本の停滞は永遠に続くかのように見えました。しかし、2026年の今、潮目は完全に変わりました。

人工知能の分野において、日本は長い間「世界から2周遅れ」と揶揄されてきました。GAFAやOpenAIが主導した、スマートフォンの画面の中だけで完結するデジタルAIや、大規模言語モデル(LLM)のプラットフォーム争いにおいて、日本が苦戦を強いられたのは紛れもない事実です。ソフトウェアの覇権を握られ、データという石油を独占された時代、日本の停滞は永遠に続くかのように見えました。しかし、2026年の今、潮目は完全に変わりました。

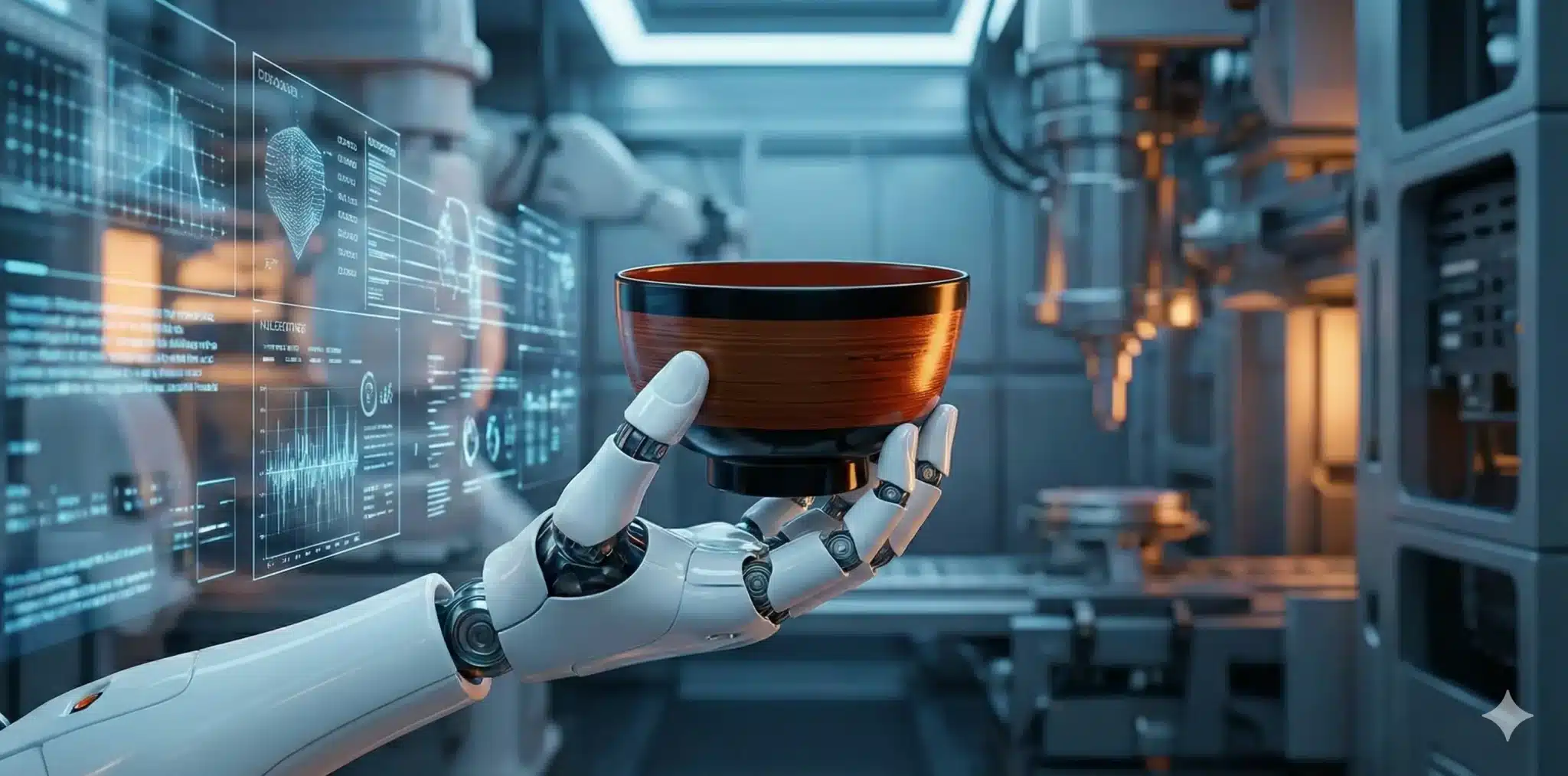

AIの主戦場は、もはや画面の中のテキストや画像生成だけではありません。私たちの生きる現実世界、つまり「フィジカル(物理空間)」へと降りてきたのです。これを私たちは、「Physical AI(物理実体を持つAI)」と呼びます。知能が「身体」を求めた瞬間、ゲームのルールは180度塗り替えられました。ソフトウェア単体での戦いから、「知能と肉体の融合」という、日本が最も得意とする領域へと戦場が移ったのです。これはまさに、私たちが30年待った逆転の舞台です。

世界最強の「身体」に、AIという「魂」が宿る

日本には、この失われたと言われた30年間、現場のエンジニアたちが愚直に守り抜き、磨き上げてきた世界最強の身体があります。それは単なる機械ではありません。30年の沈黙の中で、限界まで精度を高められた物理的資産です。

- 精密に動き、24時間稼働しても決して壊れない産業用ロボット。

- 世界のセンサー市場を支配する、極めて繊細な物理情報を捉える電子部品。

- 圧倒的な信頼性を誇り、人命を預かることができるモビリティの制御技術。

これまで、これらの「身体」は、決められた動作を繰り返すことには長けていましたが、複雑で予測不可能な現実世界に柔軟に対応する「知能(魂)」を待っていました。2026年、高度に進化したAIが、日本の製造業、建設現場、介護施設、そして街中の自動運転モビリティにインストールされ始めています。2周遅れのデジタルAI競争は、むしろ日本にとって最強の身体を完成させるための準備期間でした。画面の中だけの知能が限界に突き当たる今、AIが実体(身体)を求めた瞬間に、日本の30年間の熟成が爆発的なアドバンテージへと反転したのです。

この「逆転のメカニズム」の詳細については、以下の記事でさらに深く、技術的背景とともに解説しています。

詳細記事:2026年、Physical AI革命 ─ なぜ日本が再び世界の中心に立つのか

6. 日本人の覚醒スイッチ ─ 理屈を超えた「肌感(Hadakan)」の魔法

「理屈」では動かない日本人が、「実感(肌感)」を得た瞬間に見せる、世界最強の社会実装力。

私はAI社会実装専門家として、数多くの現場を歩いてきました。そこで確信したのは、「日本人は、肌感で納得した瞬間に、世界で最も強固な連帯感を発揮する」という事実です。これは、論理的な正しさよりも、身体的な実感(Hadakan)を重視する日本文化特有の強みです。理屈でいくらAIの効率を説いても動かなかった人々が、自分の体や手触りでその価値を理解した瞬間、一気に世界を抜き去る加速力を見せるのです。

私はAI社会実装専門家として、数多くの現場を歩いてきました。そこで確信したのは、「日本人は、肌感で納得した瞬間に、世界で最も強固な連帯感を発揮する」という事実です。これは、論理的な正しさよりも、身体的な実感(Hadakan)を重視する日本文化特有の強みです。理屈でいくらAIの効率を説いても動かなかった人々が、自分の体や手触りでその価値を理解した瞬間、一気に世界を抜き去る加速力を見せるのです。

3年遅れの「社会実装元年」が意味するもの

2023年に世界を襲った生成AIブームの時、日本人の多くはどこか冷ややかでした。「何だかすごそうだが、自分の生活とは関係ない」という不安や懐疑心が先行していたのです。これが、他国に比べて「3年遅れた」と言われる理由です。しかし、2026年の今、日本人はAIを「画面の中の魔法」としてではなく、現場で自分の隣にいる、手触りのある相棒として認識し始めています。この身体的な納得こそが、日本が真に覚醒するためのスイッチでした。

- 介護現場で、介護士の腰の負担を劇的に減らしつつ、入居者との会話を優しく支援するアシストロボット。

- 熟練職人の繊細な「指先の力加減」をAIが学習し、若手への技術継承を加速させるトレーニングシステム。

- 過疎地で高齢者の足を支え、人々の繋がりを維持する、自律走行のコミュニティバス。

これらを実際に「肌」で感じ、「これは便利だ!」と実感した瞬間、日本人の態度は180度変わります。かつての明治維新や戦後復興がそうであったように、日本人は「実利」と「肌感」が一致したとき、驚異的な団結力で社会構造を一気に書き換えます。2026年が日本の「社会実装元年」と呼ばれるのは、一部のIT先進層だけでなく、全国の現場で働く人々が、AIを「自分たちの文化や熟成された価値を拡張する、和の道具」として受け入れ、覚醒したからに他なりません。

関連する最新テクノロジーの社会実装例:

7. 「稼ぐ力」の再定義 ─ 安売りという美徳からの脱却

30年間の熟成を経て、日本には世界が渇望する「極上の素材」が揃いました。しかし、その価値を正当に循環させるためには、私たち自身のマインドセットをアップデートする必要があります。

第1部で触れた茶道や華道に宿る深遠な精神性、1,000円という極限の制約下で磨き上げられた食文化、そして低物価が守り抜いた若き才能たち。これらはすべて、2026年の今、世界中の富裕層や知識層から羨望の眼差しを向けられています。しかし、私たちが直面している最後の、そして最大の壁は、私たち自身の心に染み付いた「安売りこそが誠実である」という、デフレ時代の遺物とも言える価値観です。

第1部で触れた茶道や華道に宿る深遠な精神性、1,000円という極限の制約下で磨き上げられた食文化、そして低物価が守り抜いた若き才能たち。これらはすべて、2026年の今、世界中の富裕層や知識層から羨望の眼差しを向けられています。しかし、私たちが直面している最後の、そして最大の壁は、私たち自身の心に染み付いた「安売りこそが誠実である」という、デフレ時代の遺物とも言える価値観です。

これまで、日本の高品質なサービスや製品は、世界基準から見れば「異常なほど」安く提供されてきました。しかし、シン成熟社会(Mature 3.0)における「稼ぐ力」とは、誰かを出し抜いて不当な利益を上げることではありません。「磨き上げた価値に対し、世界基準の正当な対価を求めること」です。価値を正当な価格で売ることは、決して強欲ではありません。むしろ、その価値を生み出している人々への最低限の敬意であり、文化を次世代へ継承するための責務なのです。

日本のラーメン、老舗旅館のきめ細やかなホスピタリティ、そして精巧な伝統工芸。インバウンドの人々が「信じられないほど安すぎる」と驚き、喜んでいる現状を、私たちは直視しなければなりません。これは単なるお得感ではなく、私たちが自分たちの労働価値を「過小評価」している証拠です。2026年の今、AIによる高度な付加価値分析や、パーソナライズされた体験価値の最適化を通じて、これらの価格を国際的な適正水準へと引き上げていく必要があります。

価格を上げることは、単なる数値の書き換えではありません。それは、現場で汗を流す人々の給料を劇的に上げ、さらなるAI実装や環境改善への投資を行い、生活の質を向上させるための「正の循環」を生むポンプとなります。私たちが熟成させてきた「信頼」や「誠実さ」を、もう安売りする必要はありません。それらは今、不確実性が増す世界において最も稀少で、最も高価な価値そのものなのですから。

8. 日本発の「極楽主義(Gokurakushugi)」へ

AIが富を創出し、人間が「価値」を享受する。30年間の熟成があったからこそ到達できる、究極の豊かさの形。

熟成された価値を正当な対価に変え、そこに第2部で詳述した「AI」という魔法の翼を授けた先に待っているもの。それこそが、私たちがArpableとして提唱し続けてきた「新・国富論:極楽主義」の世界です。これは、かつての経済成長モデルとは全く異なる、生命の本質に基づいた社会設計です。

熟成された価値を正当な対価に変え、そこに第2部で詳述した「AI」という魔法の翼を授けた先に待っているもの。それこそが、私たちがArpableとして提唱し続けてきた「新・国富論:極楽主義」の世界です。これは、かつての経済成長モデルとは全く異なる、生命の本質に基づいた社会設計です。

極楽主義とは、決して「怠惰にふけり、働かずに楽をすること」を意味しません。それは、AIに任せられる「作業(Task)」は徹底的にAIに任せ、人間は人間にしかできない「創造」「おもてなし」「遊び」「愛」といった、生命の本質的な営みに全力を注ぐことができる社会のあり方です。Physical AIや自動化技術が、危険な労働や単調な事務作業、そして身体的な苦役を肩代わりしてくれるからこそ、私たちは再び「道」を究める時間を手に入れることができます。

一服のお茶を点てる静寂の中に自分を見出す心、花一輪の命を愛でる繊細な感性、スポーツで己の限界に挑む純粋な情熱、そして大切な誰かを心からおもてなしする誠実さ。AIが効率的に富を創出し、人間はその富と時間を活用して、世界一「信頼」と「愛」に満ちた社会を営む。30年間の「沈黙と熟成」があったからこそ、日本は世界中のどの国よりも早く、この「極楽」を社会実装できる理想的なポジションにいます。

「労働の苦役から解放され、日本人が30年かけて蓄えてきた熟成のうま味を、世界中が分かち合う極楽のような経済圏」。この壮大なビジョンと、それを実現するための具体的な実装プランについては、以下のキラー記事でさらに詳しく、哲学的な深みとともに解説しています。2026年の私たちが目指すべき、究極の目的地がここにあります。

関連記事:AI経済と極楽主義 ─ AGI時代に日本が提示する「新しい豊かさ」の形

9. おわりに:日本の物語を、自分たちの言葉で書き換えよう

30年の沈黙は終わりました。牙を研ぎ澄ませた私たちは、今こそ世界へ羽ばたきます。

1945年に先人が焼け野原で見せた不屈の精神。1980年代に私たちが鮮やかな成功の裏で学んだ罠。そして、その後の30年間、私たちが静かに、しかし深く育ててきた「熟成という名の資産」。すべては、2026年の今、この国を力強く再起動させるために必要なパズルのピースでした。私たちは、失敗していたのではありません。来るべき飛躍の瞬間のために、エネルギーを内側へと濃縮させていたのです。

1945年に先人が焼け野原で見せた不屈の精神。1980年代に私たちが鮮やかな成功の裏で学んだ罠。そして、その後の30年間、私たちが静かに、しかし深く育ててきた「熟成という名の資産」。すべては、2026年の今、この国を力強く再起動させるために必要なパズルのピースでした。私たちは、失敗していたのではありません。来るべき飛躍の瞬間のために、エネルギーを内側へと濃縮させていたのです。

「失われた30年」というラベルは、もう捨てていいのです。それは、私たちが「シン成熟社会」として世界へ羽ばたくための、豊潤な、しかし不可欠なインキュベーション(孵化)の期間だったのですから。焼け野原から高度成長へ、バブルの挫折から30年の熟成へ。そして今、2026年。AIという魂を得て、日本は再び世界の表舞台へと、かつてない優雅さと強さを持って躍り出ます。

物語の続きを書くペンを持っているのは、政府でも大企業でもありません。イタリア五輪で空中を舞う若者たち、マウンドで160キロを投げる大谷選手、そして目の前の一杯のラーメン、一軒の旅館、一つのプログラムに誠実に向き合う、あなた自身です。「失われた」なんて、もう誰にも言わせない。2026年。この国を、私たちの手で、世界中が羨む「極楽」へと書き換えましょう。その準備は、30年かけて完璧に整ったのですから。

専門用語まとめ

- 失われた30年(熟成の30年)

- バブル崩壊後の長期停滞期を指す通称。本記事では、低成長・低物価が逆に「生活の質」や「精神文化」「個の才能」を極限まで深める培養液として機能した、価値ある熟成期間として再定義している。

- Physical AI

- 物理的な実体(ロボット、センサー、モビリティ等)に宿る人工知能。画面の中のデジタル処理を超え、現実世界の物理現象を理解し干渉する知能であり、日本の製造業の「身体」と最も相性が良い技術。詳細:Physical AI 徹底解説

- 極楽主義(Gokurakushugi)

- AIによる自動化と富の創出により、人間が生存のための労働から解放され、信頼、愛、遊び、文化といった「人間らしい価値」に集中する社会を目指す、Arpable独自の経済・社会哲学。

- 肌感(Hadakan)の社会実装

- 日本人が理屈や理論だけでなく、現場で「これは自分の生活を助けてくれる」と身体的に納得した瞬間に、驚異的な連帯感をもって技術を一気に普及させる、日本特有のダイナミックな社会変革メカニズム。

- シン成熟社会(Mature 3.0)

- 過去の「量」の拡大モデルを脱却し、30年かけて熟成させた「信頼」と「質」をAIで増幅させ、世界基準の正当な対価を得ることで、持続可能な豊かさを享受する新しい日本の社会像。

よくある質問(FAQ)

Q1.

物価と賃金が一緒に上がると、生活は苦しくならないですか?

A1.

賃金が物価を上回るペースで伸びる循環を創ることで、生活水準は劇的に向上します。

- 熟成された価値を正当な価格で売ることで、賃金の原資を確保することが鍵です。

- 安売りによる消耗戦を卒業し、AIを活用した高付加価値化が不可欠です。

関連:稼ぐ力の再定義へ

Q2.

日本がAIで今さら逆転できる具体的な根拠は何ですか?

A2.

戦場が日本の得意な「現実世界(Physical)」に移ったためです。

- 30年磨いたロボティクスや精密技術がAIの「最強の身体」として機能します。

- 日本人の「肌感」による爆発的な社会実装力がデジタルでの遅れを逆転させます。

Q3.

自分たちの持つ「熟成された価値」をどうビジネスに活かせば良いですか?

A3.

安売りしていた「信頼」や「伝統」にAIを掛け合わせ、体験をパッケージ化して下さい。

- 「当たり前」だと思っている誠実な仕事が、世界では稀少な価値であることを認識しましょう。

- AIを使って、その価値を世界中の顧客へ適切な価格でデリバリーする仕組みを構築してください。

関連:「道」の精神の深化へ

Q4.

「極楽主義」は現実味のない単なる理想論ではないですか?

A4.

AGI(汎用人工知能)が物理的労働を代替する時代における、必然的な社会設計です。

- 生存のための労働をAIに任せ、人間は人間味あふれる「余白」を価値に変えるフェーズに入ります。

- 信頼社会のベースが整っている日本は、このモデルの最有力な実験場です。

関連:極楽主義の詳細へ

Q5.

2026年、私たちは具体的に明日から何をすべきですか?

A5.

「失われた」という呪縛を捨て、自分たちの専門性や文化を肯定することから始めて下さい。

- 身近なテクノロジーに「肌」で触れ、どう自分を助けてくれるかを体感してください。

- 自分が持つ「熟成のうま味」を、誇りを持って世界へ発信する準備を整えましょう。

関連:まとめへ

参考サイト・出典

あわせて読みたい:シン成熟社会への案内図

更新履歴

- 2025年11月19日:初版公開(「失われた30年」を「熟成の30年」として捉え直す新説を公開)

- 2026年2月17日:情報アップデート