OSSとは|主要ライセンスの違いと実務上の注意点

-

- 要点1:寛容系 vs コピーレフト系の「義務」と「再配布条件」の違い

- 要点2:配布の有無/動的・静的リンク/SaaS提供で開示義務が変動

- 要点3:実務のガードレール(台帳・SBOM・レビュー/監査・第三者コンプライアンス)

→ 具体的な判断基準は「ライセンス比較表」へ、導入フローは「評価/監査チェックリスト」へ。

オープンソースソフトウエアとは

要約:OSSは「ソース公開+利用・改変・再配布の自由」をライセンスで保証する開発/配布モデルで、寛容系とコピーレフト系で義務とリスクが異なります。

オープンソースソフトウエア(Open Source Software, OSS)は、ソースコードの入手と利用・改変・再配布の権利をライセンスで明確に許可するソフトウエアです。多様な開発者コミュニティが脆弱性修正や機能拡張を継続し、先端分野でも高品質な成果を生みやすいのが特徴です。

フリーウェアとの違い:フリーウェアは無償が主眼で、ソース公開や改変・再配布の自由が保証されない場合があります。OSSは自由の条件(ライセンス)を核にします。

対照的にプロプライエタリソフトウエアはソースを非公開とし、ライセンス購入やサブスクリプションで提供されます。ビジネスではOSSとプロプライエタリの併用が一般的で、要件に応じて選択します。

OSIの定義(Open Source Initiative)

OSSの判断基準はOSIの「Open Source Definition(OSD)」に整理されています。ここでは実務で重要なポイントに絞って短く示します(詳細は https://opensource.org/osd を参照)。

- 再配布の自由:無料・有償を問わず再配布を制限しない。

- ソースコード入手:ソースが容易に入手でき、ソース形式での頒布も許可。

- 派生物の許可:改変・派生物の作成と頒布を許可。

- 作者の完全性:改変部を区別する等の条件は可(例:パッチ配布)。

- 個人/団体の不差別:特定ユーザーを差別しない。

- 用途の不差別:営利/非営利や分野での利用を制限しない。

- ライセンスの自動継承:追加契約を強要しない。

- 特定製品依存の禁止:特定製品にのみ権利が有効とならない。

- 他ソフトへの非干渉:同梱ソフトのライセンスを強制しない。

- 技術中立:特定技術やUI/配布手段に依存しない。

Key Takeaways(持ち帰りポイント)

- 「自由」は無条件ではない:自由の範囲はライセンス条項で決まる。

- 寛容系とコピーレフト:MIT/Apache/BSDは寛容、GPL/LGPL/AGPLはソース開示など義務が増える。

- SaaS/リンク形態で義務が変動:配布の有無、動的/静的リンク、AGPLの扱いに注意。

| 評価軸 | MIT | Apache-2.0 | BSD-2/3 | GPL-3.0 | LGPL-3.0 | AGPL-3.0 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 商用利用 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |

| 再配布 | 可(条件:著作権表示) | 可(条件:著作権表示+NOTICE) | 可(条件:著作権表示) | 可(派生物はGPLで再配布) | 可(ライブラリ部分はLGPL) | 可(派生物はAGPLで再配布) |

| 改変の開示義務 | 義務なし(表示維持のみ) | 義務なし(表示+NOTICE) | 義務なし(表示維持) | あり(配布時にソース開示) | あり(LGPL対象部分の変更開示) | あり(配布/ネットワーク提供時にソース開示) |

| 著作権表示 / NOTICE | 表示必須 | 表示+NOTICE必須 | 表示必須 | 表示必須 | 表示必須 | 表示必須 |

| 特許ライセンス / 防御条項 | 規定なし | 特許明示付与・防御条項あり | 規定薄い(版による) | 特許許諾と互換条項あり | 同左(LGPL範囲) | 同左(AGPL範囲) |

| コピーレフトの強さ | なし(寛容系) | なし(寛容系) | なし(寛容系) | 強い(全体波及) | 弱い/限定(ライブラリ境界) | 強い(ネットワーク提供まで波及) |

| リンクの影響(静的/動的) | 制約なし | 制約なし | 制約なし | 静的・動的とも結合度に応じ波及の可能性 | 動的リンクは非波及が原則/静的は要注意 | GPL同様+ネットワーク条項 |

| SaaS提供時の扱い | 制約なし | 制約なし | 制約なし | 配布なしなら義務は限定的 | 配布なしなら義務は限定的 | ネットワーク提供でもソース開示義務が生じ得る |

| 互換性の目安 | 高(ほぼ併用可) | 高(ただしNOTICE維持) | 高 | 制約大(非互換多い) | 中(境界設計に依存) | 制約大(SaaSでも波及) |

| 実務リスクの目安 | 低 | 低〜中(NOTICE/特許条項の確認) | 低 | 高 | 中 | 高 |

| 判定根拠 | 本表は「商用配布 or サードパーティ配布あり」を前提に、開示義務の波及範囲(コピーレフト)、 リンク形態(静的/動的)、SaaS提供(ネットワーク条項)、特許条項を加味して相対評価。 最終判断はプロダクト構成(モジュール境界・依存形態)と配布の有無により変動します。 |

|||||

OSSはなぜ普及するのか

要約:OSSは「開発速度・コスト・ベンダーロックイン回避・法的予見可能性」が揃うため普及しました。 コミュニティ開発とライセンス設計が企業導入を後押しします。

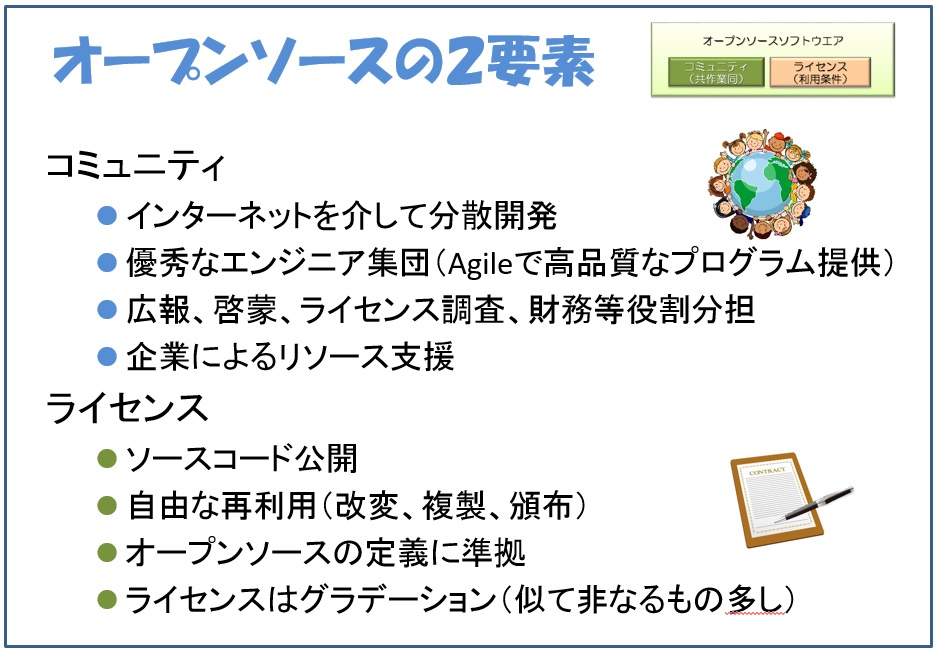

- 開発速度と品質:世界中の開発者がバグ修正・機能追加を継続し、更新が速い。

- 大企業の寄贈・主導:大手が中核プロジェクトを公開し、実装の標準化が進む。

- 法的予見可能性:NAP(特許不主張)やライセンス遵守により、紛争リスクを抑制。

- トータルコスト最適化:ライセンス費用だけでなく、学習資産・人材採用面でのコストも低減。

- ロックイン回避:標準実装により移行が容易、特定ベンダーへの依存を緩和。

補足:企業が重視する評価軸(開く)

評価は「機能・成熟度・コミッター体制・セキュリティ対応・ライセンス義務・ガバナンス」で行い、社内ポリシー(台帳・SBOM・レビュー)で運用します。

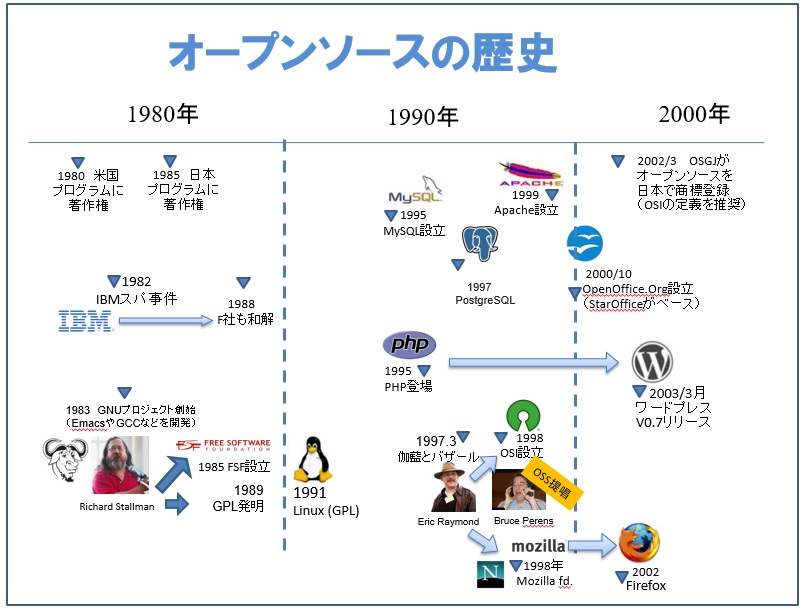

OSSの歴史観

要約:自由ソフトウェア運動から始まり、コミュニティ/ライセンス/知財が交差してOSSは産業基盤になりました。 GNU→Linux→Mozilla/OSIの流れが転換点です。

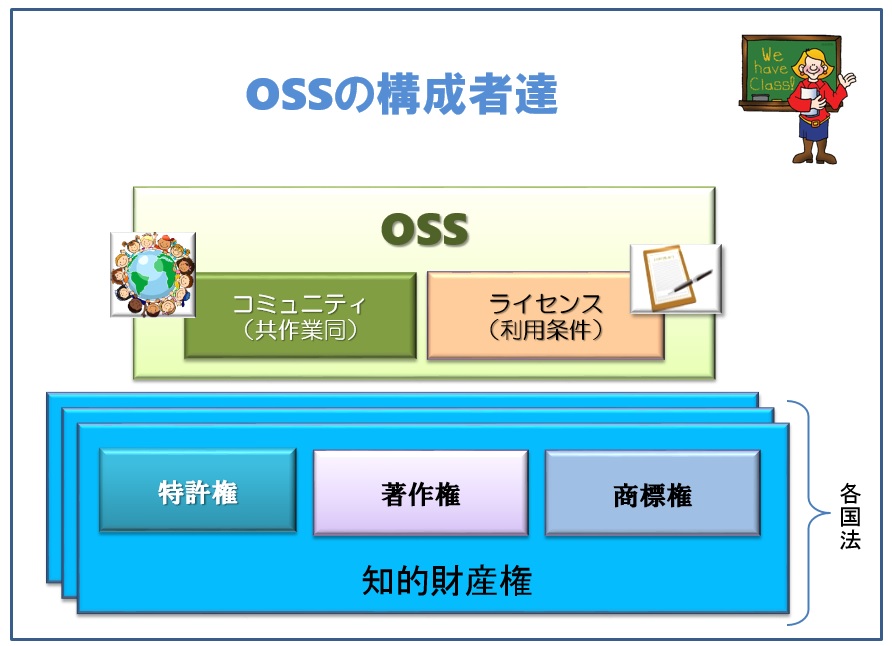

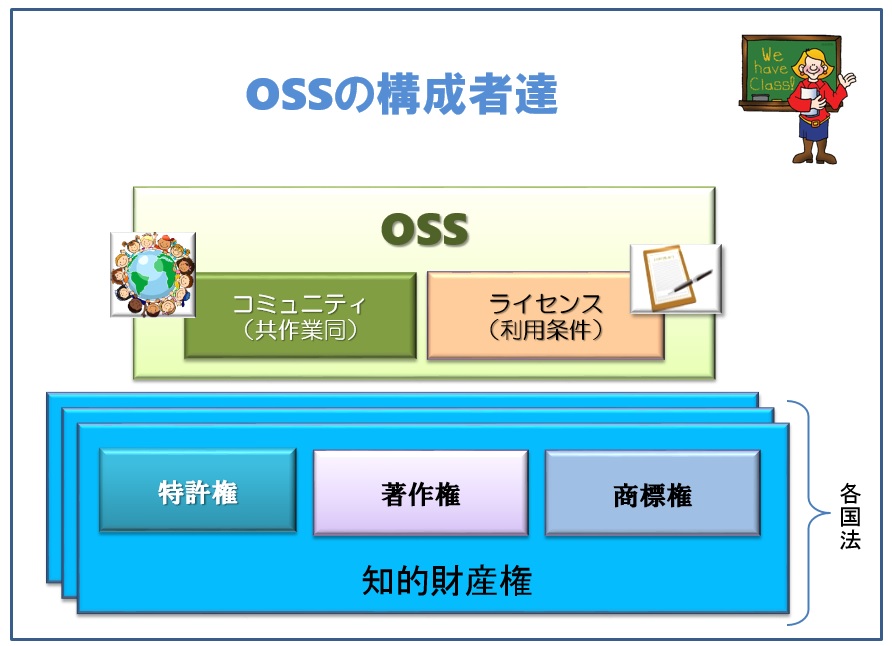

OSSの2要素はコミュニティ(開発・レビュー・会計・運営)とライセンス(改変・複製・頒布のルール)です。根拠は各国の著作権法にあります(ベルヌ条約系)。

主要な出来事(タイムライン)

- 1983:Richard Stallman が GNU を開始。自由の四つの自由を掲げる。

- 1985:FSF 設立、のちの GPL を整備(コピーレフト概念)。

- 1991:Linus Torvalds が Linux カーネルを公開(GPL)。

- 1997:Eric Raymond「伽藍とバザール」で分散・協働の利点を提唱。

- 1998:Netscape がソース公開→Mozilla。Bruce Perens らが OSI/OSD を整備。

自由の四つの自由(FSF)と要点(開く)

- どの目的でもプログラムを実行する自由。

- 動作を研究・変更する自由(ソース入手が前提)。

- コピーを再頒布する自由。

- 改良を公開し共有する自由(ソース入手が前提)。

GPLは配布時のソース開示義務と波及効果を定め、派生物の自由を保障します。

画像の出典・注意(開く)

外部画像の直リンクは将来のリンク切れに注意。可能なら自サイトに再掲載し、altとfigcaptionを必ず設定。

その後のOSSとこれからのOSS

要約:OSSはクラウド/AI時代の標準基盤へ。企業はOSPOで内製と貢献を両立し、AIではフレームワークからモデルまでOSSが加速源です。

最近の傾向(企業とコミュニティ)

- OSPOの普及:方針策定・台帳・コンプライアンス・貢献ルールを整備。

- 資金と人材流動:スポンサー/助成でコアメンテナの持続性を確保。

- セキュリティ強化:SBOM・署名・脆弱性対応の体制化。

AI分野のOSS(ごく短く)

- フレームワーク:TensorFlow / PyTorch。

- NLP:Transformers などで最先端モデルが可用化。

- CV:OpenCV / YOLO 系の実装が普及。

- 生成AI:Stable Diffusion、LLaMA 系派生。

- エコシステム:Jupyter / Spark / Ray 等。

具体事例・導入ポイント(開く)

評価は「機能・成熟度・保守体制・ライセンス義務・脆弱性対応・運用コスト」で総合判断。最小導入→内製拡張→コミュニティ貢献の順で段階導入が安全です。

評価/監査チェックリスト(台帳・SBOM・依存/レビュー手順)

要約:台帳→SBOM→ライセンス分類→リンク判定→義務と表示→承認→継続監査の順で、配布/提供形態ごとの義務を落とし込みます。

- 台帳の初期化:責任者・ポリシー・承認フローを定義。リポジトリごとに第三者コード(名称/版/入手元/ライセンス/用途)を登録。

- SBOMの生成:ビルド時に SBOM(CycloneDX/SPDX) を自動出力。CIに組み込み、成果物と一緒に保管。

- 依存とライセンス分類:寛容系(MIT/Apache/BSD)/弱コピーレフト(LGPL)/強コピーレフト(GPL/AGPL)に区分。

- リンク形態の判定:静的/動的リンク、プラグイン境界、SaaS(ネットワーク提供) の別を特定。

- 義務の特定:著作権表示・NOTICE・ソース開示(配布/ネットワーク時)・特許条項の有無を確認。

- セキュリティ:脆弱性DB照合、署名検証、更新SLA(修正期限)を設定。CVEの例外承認プロセスも用意。

- 承認レビュー:法務・セキュリティ・開発の三者で合議。高リスク(AGPL/GPL波及、特許懸念)は回避案を検討。

- 表示物の整備:配布物に THIRD-PARTY 一覧/LICENSE/NOTICE を同梱。Web/SaaSはフッター等で参照可能に。

- 継続監査:リリース毎にSBOM再生成・差分監査。四半期ごとに台帳棚卸し、EOL/ライセンス変更を検出。

テンプレと運用Tips(開く)

- 台帳フィールド例:Name/Version/License/Source URL/Use(link/embed/tool)/Distrib(Yes/No)/SaaS(Yes/No)/Obligations/Owner/Approval。

- SBOMツール例:Syft、cyclonedx-gomod/npm/maven、SPDX-sbom-generator。CIでPRごとに生成・差分検知。

- 表示物の雛形:THIRD-PARTY.md、NOTICE、LICENSE を1リポジトリ1箇所に集約、配布物に同梱。

- 例外申請:期限付き承認(CVEパッチ待ち等)、代替OSSや商用ライセンス切替の計画を添付。

まとめ

OSSは「自由」をライセンスで担保する仕組みであり、開発速度・コスト・標準化・ロックイン回避の面で企業導入が加速しています。実務では、寛容系とコピーレフトの違い、配布/リンク/SaaSで変わる義務、SBOMと台帳による統治を押さえることが要点です。

合わせて読みたい

- オープンソース講座(1):著作権(2025版)

- オープンソース講座(2):著作権法におけるプログラムの位置づけ

- オープンソース講座(3):OSSライセンスと著作権の関係

- オープンソース講座(5):OSSライセンスのリスク

用語集(ミニ)

- OSS(Open Source Software)

- ソースコードを入手でき、利用・改変・再配布がライセンスにより許可されたソフトウェア群。

- 寛容系ライセンス(MIT / Apache-2.0 / BSD)

- 再配布条件が比較的ゆるやかで、著作権表示やNOTICEの維持などを求めるタイプ。コピーレフトは通常発生しない。

- コピーレフト(GPL / LGPL / AGPL)

- 配布時にソース開示などの義務が波及する考え方。AGPLはネットワーク提供(SaaS)でも義務が生じ得る。

- SBOM(Software Bill of Materials)

- ソフトウェアに含まれるコンポーネント一覧。CycloneDXやSPDX形式が一般的。

- OSPO(Open Source Program Office)

- 企業内でOSSの方針、コンプライアンス、貢献ルールなどを統括する組織。

- NOTICE(Apache-2.0)

- 著作権表示に加えて通知文面(NOTICE)の同梱・掲示を求める条項。

- 静的リンク/動的リンク

- ビルド時に結合(静的)/実行時に結合(動的)。コピーレフトの波及判断で重要。

FAQ(詳細版)

Q. MIT/Apache/BSDとGPLの混在は大丈夫?

A. 可能です。ただしGPLコードに派生する形で配布すると、派生物全体がGPLでの再配布義務を受ける可能性があります。モジュール境界とリンク形態(静的/動的)を台帳とSBOMで明確化して判断してください。

Q. SaaSならGPLの義務は回避できますか?

A. 従来のGPLは「配布」がないSaaSでは義務が限定的です。一方、AGPLはネットワーク越しの提供でもソース開示義務が生じ得ます。SaaS提供はAGPLを最優先で確認してください。

Q. Apache-2.0のNOTICEはどこに置けばよい?

A. バイナリ配布物のルート(またはアプリ内の「ライセンス情報」画面)、Webならフッター等から到達できる場所に著作権表示+NOTICEを掲載します。

Q. SBOMはどのタイミングで作る?

A. ビルド時に自動生成し、リリースごとに保管・差分監査します(CycloneDX/SPDX)。CIに組み込むのが安全です。

変更履歴

- 2025-10-21:全体を大幅改稿。実務重視の構成に再編(アンサーパック/ライセンス比較表/チェックリスト追加)。人物写真を付録へ移し、ページ速度と一貫性を改善。

- 2021-12-11:初稿公開。

付録:OSSの歴史(ロング版・史料)

要約:本文の実務ガイドで省いた背景と一次資料をまとめた「読み物」パートです。実務判断は前半章&「まとめ」を参照し、ここは歴史・思想の理解に役立ててください。

OSSの歴史観(背景)

OSSの取り扱いを複雑にしている要因は、関係法(各国の著作権法)と多様なステークホルダー(コミュニティ/企業/財団)が交差する点にあります。プログラム本体に加え、開発コミュニティの運営、ライセンス設計、知財法が相互作用して現代のOSSエコシステムを形成しています。

OSSライセンス条項は主に改変権・複製権・頒布権を規定し、根拠は各国の著作権法です(ベルヌ条約に基づく無方式主義)。国や提供形態が跨るため、適用解釈は配布・利用の文脈に依存します。

OSSの前身?(〜1980s)

1970年代の米国では天才的プログラマーがソースを共有し、日本では1980年代のパソコン通信でコミュニティが活性化しました。まだ組織立った大規模協働ではありませんでしたが、「共有して改良する文化」が胎動していました。

自由ソフトウェア運動とGNU/FSF(1983–)

Richard Stallmanは1983年にGNUプロジェクト、1985年にFSFを設立し、自由ソフトウェアの思想を提示しました。いわゆる「四つの自由」は以下の通りです(要約)。

- 目的を問わずプログラムを実行する自由。

- 動作を研究・変更する自由(ソース入手が前提)。

- コピーを再頒布する自由。

- 改良を公開し共有する自由(ソース入手が前提)。

1989年にはGNU GPLを提示。コピーレフトにより配布時のソース開示を義務づけ、派生物の自由を保障することで「共有が続く仕組み」を設計しました。

Linuxの登場と分散協働(1991–)

Linus Torvaldsが1991年にLinuxカーネルをGPLで公開。世界中の開発者が分散協働で改良を重ね、短期間で品質が向上。以後のOSS普及に決定的な役割を果たしました。

「伽藍とバザール」とOSIの誕生(1997–1998)

1997年、Eric S. Raymondの講演/論考「伽藍とバザール」が、中央集権的開発(伽藍)に対し、自律分散協働(バザール)の有効性を提起。1998年にはNetscapeがソースを公開しMozillaへ。Bruce PerensらがOSIを設立し、OSD(Open Source Definition)を整備しました。

参考:Debianフリーソフトウェアガイドライン(DFSG)抜粋

OSDはDFSGの影響を受けており、以下の観点が重視されます(要旨)。

- 自由な再頒布/ソースコード入手性/改変・派生の容認

- 人や団体・適用領域による差別の禁止

- 追加ライセンス強要の禁止/特定配布物に依存しないこと

- 同梱ソフトへの干渉禁止/代表例:GPL, BSD, Artistic

現代への橋渡し

OSSは現在、産業基盤としてクラウド/AI/モバイル/エッジに広く浸透。企業はOSPOを整備し、SBOM・セキュリティ・コンプライアンスを運用しながら、コミュニティ貢献と内製化を両立させています。

以上