2025年上半期 総まとめ:AI社会実装を決定づけた4大トレンド

序論:AI社会実装の歴史的転換点

2025年上半期は、AI技術が実験室を出て現実の産業構造を書き換えた歴史的な転換点として記録されました。これまで個別に進化してきた技術要素が、いよいよ統合的なエコシステムを形成し、社会実装における具体的な成果を生み出すフェーズに入りました。

この半年間で明確になったのは、生成AIが単なる「コンテンツ生成ツール」から、社会インフラを支える「基盤技術」へと進化したという事実です。技術革新は現実の産業構造を書き換え始め、企業や個人の競争戦略そのものを根底から見直すことを迫っています。

⚡ 30秒で読むエグゼクティブサマリー

1. VLA × フィジカルAI: 「頭脳と身体の融合」

視覚・言語・行動を統合したAIがロボットの身体と融合し、人間の曖昧な指示も理解して精密な作業を遂行します。これにより人間とAIの物理的な協働が加速。従来は数ヶ月かかったタスク学習も数時間に短縮され、製造や物流、介護の現場に革命をもたらす「頭脳と身体の融合」です。

視覚・言語・行動を統合したAIがロボットの身体と融合し、人間の曖昧な指示も理解して精密な作業を遂行します。これにより人間とAIの物理的な協働が加速。従来は数ヶ月かかったタスク学習も数時間に短縮され、製造や物流、介護の現場に革命をもたらす「頭脳と身体の融合」です。

2. AIファクトリー: 『生成物=製品』経済=トークン経済

データを知性に変える「AI工場」が新たな経済圏を創出。 GPUの使用時間ではなく、生成されたテキストや画像の「量と質」で価値が決まる成果物ベースのビジネスモデルへ移行します。企業の投資指標も、計算能力(FLOPS)から生成効率(Tokens/秒)へと移り変わりつつあります。

データを知性に変える「AI工場」が新たな経済圏を創出。 GPUの使用時間ではなく、生成されたテキストや画像の「量と質」で価値が決まる成果物ベースのビジネスモデルへ移行します。企業の投資指標も、計算能力(FLOPS)から生成効率(Tokens/秒)へと移り変わりつつあります。

3. Agentic AI 開発: 「開発の自律化」

ソフトウェア開発の全工程をAIが自律的に実行する新時代。 複数のAIエージェントが協働し、設計から実装、テスト、デプロイまでを自動化します。人間の役割はコードを書く「作業者」から、AIチームを監督する「指揮官」へと進化し、開発速度と品質が劇的に向上します。

ソフトウェア開発の全工程をAIが自律的に実行する新時代。 複数のAIエージェントが協働し、設計から実装、テスト、デプロイまでを自動化します。人間の役割はコードを書く「作業者」から、AIチームを監督する「指揮官」へと進化し、開発速度と品質が劇的に向上します。

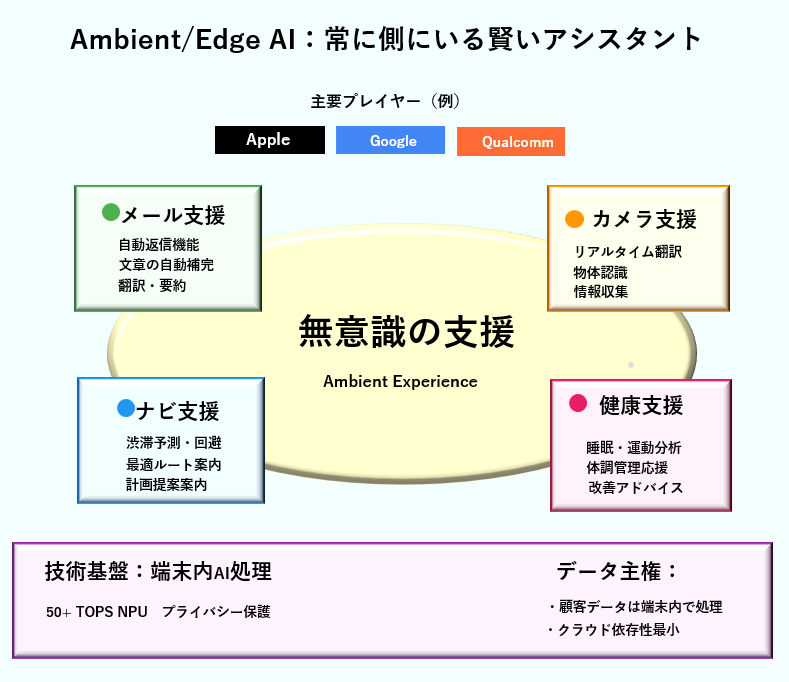

4. Ambient/Edge AI: 「データ主権と常駐AI」

高性能なAIチップ(NPU)を搭載したスマホやPCが、クラウドを介さず端末内で推論を実行。個人データを外部に出すことなくプライバシーを保護し、同時に通信遅延ゼロの高速応答を実現します。AIが常に状況を先読みして、生活に溶け込むようにユーザーを支える快適な体験が始まります。

高性能なAIチップ(NPU)を搭載したスマホやPCが、クラウドを介さず端末内で推論を実行。個人データを外部に出すことなくプライバシーを保護し、同時に通信遅延ゼロの高速応答を実現します。AIが常に状況を先読みして、生活に溶け込むようにユーザーを支える快適な体験が始まります。

この記事の信頼性の源泉

本記事では、AIの進化を支える技術的背景を多角的に捉え、専門知識をわかりやすく解説します。筆者はハードウェアからクラウド基盤、AI実装まで幅広い開発領域で経験を積み、技術戦略や製品開発にも携わってきました。特に2015年以降は、ディープラーニングの急速な発展に加え、生成AIや大規模言語モデル(LLM)の動向を継続的に分析・発信しています。単なる情報整理にとどまらず、現場で培ったリアルな視点を交えた考察をお届けすることを目指しています。

第1の柱 マルチモーダルLLM × フィジカルAI:頭脳と身体の融合

技術概要

2025年上半期最大のブレークスルーは、視覚・言語・運動を一体で学習するVLA(Vision-Language-Action)モデルが、ロボットの頭脳と五感を丸ごと置き換えた点にあります。 これまで個別に開発されてきた「認識」「理解」「行動」の各モジュールが、単一のニューラルネットワークによって統合的に学習される時代が到来しました。これにより、人間の曖昧な指示をロボットが直接物理的な動作に変換する能力を獲得し、主要ロボティクス企業では、VLAモデルの導入により開発期間の大幅短縮が期待されており、業界では従来手法に比べ大幅な効率化の可能性が議論されています。

※)VLAモデル(Vision-Language-Actionモデル)とは、視覚情報(画像/映像)、言語理解(自然言語処理)、物理的動作(制御やロボット動作)を一体的に処理・実行する統合AIモデルです。

主要プレイヤーと具体例

この分野では、Figure AIとTesla Optimusが、end-to-endニューラルネットワークによるタスク習得において先駆的な成果を上げています。 特にFigure AIは、OpenAIとの提携により、人間の自然言語による指示を高い精度で実行するデモを公開し、市場に大きなインパクトを与えました。 この技術革新を受け、Foxconn×NVIDIAの発表では、ヒューマノイドロボットの大規模量産に向けた計画が進行中であり、将来的な量産体制の構築が検討されています。これは、ロボティクス産業が研究開発フェーズから本格的な大量生産フェーズへ移行したことを明確に示しています。

※)ヒューマノイドの量産に関してはこちらの記事をご覧ください。

2025年量産開始!ヒューマノイド革命の全貌

かみ砕き解説:VLAモデルとは?

VLAモデルは、人間が「コップを取って」と言ったときに、カメラで周囲を見て、言葉を理解し、手を動かすという一連の動作を、一つのAIモデルで同時に学習する技術です。これまでのロボットは「目」「脳」「手」がバラバラのシステムでしたが、VLAは人間のように統合的に判断・行動できるようになりました。

社会実装における課題

しかし、この急速な技術進歩は同時に3つの重要な課題も浮き彫りにしています。 第一に、従来の産業用ロボットとは異なる自律判断能力を持つヒューマノイドに対する新たな安全規格の策定が急務です。 第二に、人間とAIロボットが協働する際の責任の所在と保険制度を定めた労災区分の再設計。 そして第三に、大量生産されるAIロボットの持続可能な廃棄・再利用システムを構築するためのリサイクル指針です。これらの制度設計が、今後の普及速度を左右する鍵となります。

第2の柱 AIファクトリーと「生成物=製品」経済

技術概要

2025年、AI産業のビジネス構造に決定的な変化をもたらしたのが、NVIDIAが提唱する「AIファクトリー」構想です。NVIDIA GTC 2025において、ジェンスン・ファンCEOはAIファクトリー構想を発表し、生成されるトークンを製品として位置づける新たなビジネスモデルの概念を提示しました。この構想では、GPUクラスタが生産ラインのように稼働し、生成AIが出力するテキストや画像、コードを“製品”と見立て、その量と品質で価値が測られる世界が展開されつつあります。 従来の「計算リソースの時間貸し」モデルから、成果物に応じた従量課金型のトークン経済圏へと移行が進んでいます。生成物単位で価値を評価するこのパラダイムは、AIの収益構造を“工業モデル”へと変貌させています。

主要プレイヤーと具体例

この転換を象徴するのが、Adobe Fireflyの「生成クレジット」や、NVIDIA NIMの「トークン単価API」です。どちらも、ユーザーがリソース使用量ではなく生成物の成果に対して支払うモデルへと移行しています。 FLOPSではなくTokens/秒が評価指標となり、AIサービスは“どれだけ多く・高品質な生成物を作れるか”が価値の基準になります。 つまり、従来のAI事業ではGPUの処理能力が重視されてきましたが、AIファクトリーモデルの普及により、生成効率(Tokens/秒)を重視する評価軸への転換が進みつつあります。

※)Adobe Firefly「生成クレジット」とはユーザーが画像やテキストの生成回数に応じてクレジットを消費する仕組みで、使用時間ではなく成果物に課金されます。

※)NIM(NVIDIA Inference Microservices)とは、NVIDIAが提供するAIモデル推論専用のマイクロサービス群です。大規模言語モデルや画像生成モデルなどを数秒でAPI化でき、開発者は複雑な環境構築なしで即座に生成AI機能を利用可能。 Dockerベースで起動し、RESTやgRPCでの呼び出しに対応しています。生成されたトークン数に応じた従量課金モデルを採用しており、まさにAIファクトリー型の成果物ベース経済を支える中核技術となっています。

| 項目 | 従来AI | AI Factory |

|---|---|---|

| 投資指標 | FLOPS/秒 | Tokens/秒 |

| 収益源 | 使用量課金 | 成果物従量課金 |

| 競争軸 | GPU供給量 | 推論ラインの歩留まり |

この表は、従来のAIビジネスモデルとAIファクトリーモデルの違いを3つの観点から比較しています。

- 投資指標の違い

従来AIでは、処理能力(FLOPS/秒=1秒あたりの演算数)が価値の基準。AI Factoryでは、AIが生成するトークン数(Tokens/秒)が新たな成果指標。生成効率が重視されます。 - 収益モデルの違い

従来AIは「何時間使ったか」で課金される時間ベース課金。AI Factoryは「何を、どれだけ生成したか」で課金される成果物ベース課金に移行しています。 - 競争軸の違い

従来AIはGPUの数や性能(供給量)が競争力の源。AI Factoryでは、同じリソースでいかに高品質な出力を安定して出せるか、つまり推論ラインの歩留まり(生成効率)が差を生む鍵になります。

全体として、計算力中心の時代から、「生成成果」中心の経済モデルへと転換していることを示しています。

社会実装における課題

この成果物ベース経済の進展には、いくつかの課題も伴います。 第一に、著作権やフェイクコンテンツへの対応を含むコンテンツガバナンス。 第二に、AIファクトリーが消費する膨大な電力とカーボンフットプリントに関わるエネルギー問題。 そして第三に、特定ベンダーへの依存を抑えるための経済安全保障の観点です。これらの課題克服が、持続可能なAIインフラの鍵となります。

第3の柱 Agentic AI 開発と責任境界の再定義

技術概要

AutoGenやCrewAIに代表される自律エージェントは、ソフトウェア開発における「設計→実装→テスト→改善→デプロイ」のサイクルを自動化し、PoC(概念実証)から本番導入までの期間を劇的に短縮しています。これは、ソフトウェア開発プロセスそのものをAIが担うという、これまでにない構造変革をもたらしています。 人間の役割は、コードを書くのではなく、AIエージェントのチームを設計・監督し、より上位の判断を下す「開発指揮官」へと進化しています。

コード生成AIと自律エージェントの融合

Agentic AI 開発は、コード生成AIとの連携によってさらに加速しています。 Cursor、Codex、Claude Code、GitHub Copilot、Gemini CLI(Gemini 2.5 Pro搭載)といった生成AIは、自然言語での指示からコードの設計・実装・デバッグまでを高速化。 特にDevinのような「自律型AIソフトウェアエンジニア」は、開発タスクの分析からテスト、Issue管理まで一貫してこなします。これにより、従来は数日〜数週間かかっていたプロトタイプ作成やバグ修正が、数時間単位で完了するようになっています。開発者はもはやすべてを自らコーディングするのではなく、「AIエージェントとコード生成AIをどう組み合わせて成果を出すか」を設計する、プロンプトアーキテクト的役割へと進化しています。

※ツールの詳細は【2025年最新版】AI開発支援ツール徹底比較ランキングTOP8!をご参照ください。

※プロンプトアーキテクト:生成AIに最適な指示文(プロンプト)を設計し、AIの出力を制御・最適化する専門的スキルまたは職能。

※Gemini CLI:Gemini 2.5 Proモデルを搭載し、自然言語でターミナル操作やコード生成ができる2025年6月発表のオープンソースツール。

※コンテキストウィンドウ:モデルが一度に保持・参照可能な入力の総量。Gemini 2.5 Proは最大100万トークン対応。

主要プレイヤーと具体例

この変革に伴い、MicrosoftやGoogleなどのSaaS大手企業は、自社サービスに組み込んだAI機能に対するAI運用SLA(Service Level Agreement)を明示し始めています。 これは、従来の可用性やレスポンスタイムに加え、AIの判断精度、応答速度、エラー率といった新たな品質指標を契約書に盛り込むものであり、企業ユーザーがAI性能を客観的に評価し、利用可否を判断する基準となっています。

※SLA(サービスレベル合意):サービス提供者が利用者に対して保証するサービス品質の水準や対応条件を明文化した契約基準。

社会実装における課題

しかし、AIが自律的にコードを生成・修正することで、責任の所在が曖昧になる問題も浮上しています。たとえば、AIが生成したコードがオープンソースライセンスに抵触することで発生するライセンス違反、バグによるシステム障害、あるいは脆弱性を含んだコードによる情報漏洩などのセキュリティ事故です。 これらに対応するため、ISO/IEC 42001やEU AI Actといった規制では、「説明責任」「監査ログ」「AI SBOM(Software Bill of Materials)」などの標準化が求められています。

※ISO/IEC 42001:AIマネジメントシステムに関する国際規格。AIの開発・運用におけるリスク管理と説明責任の枠組みを定める。

※EU AI Act:欧州連合が定めるAI規制法。AIシステムをリスクに応じて分類し、安全性・透明性・人権保護を義務づける。

※AI SBOM:AIに使われるコード・ライブラリ・モデル構成を一覧化した部品表。AIの透明性とセキュリティ評価に不可欠な情報基盤。

開発者や企業は、利便性と自動化の恩恵を享受しつつも、透明性と説明可能性を両立させる新たな運用ガイドラインの構築が必要です。

第4の柱 Ambient/Edge AIとデータ主権

Ambient AIとEdge AIとは

Ambient AIとは、「環境知能」とも訳され、ユーザーが意識しなくても日常生活のあらゆる場面でAIが自然に働き、状況や文脈を理解して最適なサポートを提供する技術コンセプトです。たとえば、スマートホームで照明や空調を自動調整したり、カレンダーや健康状態に応じて通知や提案をしてくれる仕組みがこれに該当します。

Edge AIは、AIの推論や処理をクラウドではなく、ユーザーの手元にあるスマートフォンやPC、IoT機器などの端末(エッジデバイス)上で直接実行する技術です。これにより、プライバシー保護・応答速度向上・オフライン動作といったメリットが得られます。

近年は、Edge AIによる高速・安全なAI処理を基盤として、Ambient AIが「常にそばにいる賢いアシスタント」として機能する新しいユーザー体験が実現しつつあります。

技術概要

スマートフォンやPCに内蔵されたAI専用チップ(NPU)が飛躍的に高性能化したことで、AIが常にあなたの意図を「先回り」してサポートする新しいユーザー体験が生まれています。これまでクラウド上で実行されていたAIの推論処理が、ユーザーの手元にあるデバイス上で直接行われる(オンデバイスAI)ことで、プライバシーと応答速度を両立した、常時起動型のインテリジェンスが実現しました。

かみ砕き解説:第4の柱を支える専門用語

- 端末内LLM (On-device LLM):

これまでインターネット経由(クラウド)で利用していたAIが、スマートフォン本体で直接動く技術です。これにより、通信が不要になり、プライバシーが保護され、応答速度も格段に速くなります。 - NPU (Neural Processing Unit):

AIの計算に特化した、人間でいう「脳の神経回路」のような専用チップです。CPUやGPUよりもAI処理を遥かに高速・省電力で実行できます。 - 50 TOPS超:

「TOPS(Tera Operations Per Second)」はAIの計算速度を示す単位で、「1秒間に何兆回計算できるか」を表します。参考として、50 TOPSはスマートフォンやPC上で高度なAI処理(画像認識や自然言語処理など)をリアルタイムで実行できる水準とされ、現在のNPU搭載端末では十分に実用的な性能です。 - “先回り型”UX:

これらの技術の結果、ユーザーが「AIにお願いしよう」と考える前に、AI側から最適な提案をしてくれる『先回り』体験が実現します。

主要プレイヤーと具体例

この動きを牽引するのが、Apple、Google、Qualcommといった巨大IT企業です。彼らの最新技術は、AIの利用体験を根本から変革しています。

Apple の「Private Cloud Compute」

Private Cloud Computeは、Appleが2024年に発表したAI処理専用クラウド基盤で、端末で実行困難な生成AIタスクを安全に補完します(「Apple Intelligence」を支えるハイブリッド技術) 最大の特徴は、プライバシー保護を最優先に設計されている点です。処理中のデータは暗号化され、記録・保存は一切されず、Apple自身も内容にアクセスできません。さらに、外部の独立機関による検証が可能で、セキュリティ設計の透明性も確保。オンデバイスAIと連携することで、性能とユーザーのプライバシーを両立させたハイブリッドAI基盤です。

Google の「Gemini Nano」

Gemini Nanoは、Googleが開発した軽量な生成AIモデルで、スマートフォンなどの端末上で直接動作するオンデバイスAIです。インターネット接続を必要とせず、ユーザーのデータをクラウドに送信せずに処理を完結。Pixel端末では、録音の自動要約、メッセージ返信の提案、アプリ内支援などに活用されています。低消費電力で高速に動作し、プライバシーを重視する次世代のAI体験を実現します。Geminiファミリーの中でも特にエッジデバイス向けに最適化されたモデルです。

Qualcomm の「Hexagon NPU」や「Oryon CPU」

Qualcommの最新SoCに搭載される「Oryon CPU」と「Hexagon NPU」は、オンデバイスAIとクラウドAIを組み合わせたハイブリッドAI基盤の中核です。 Oryonは高性能CPUとしてOSやアプリ全体を制御し、Hexagonは音声認識・リアルタイム翻訳・AIアシスタント応答などを端末上で高速かつ省電力に処理します。 これにより、ユーザーデータをクラウドに送らずAI体験を完結でき、プライバシーと応答速度の両立が可能に。 Snapdragon X Eliteや8 Gen 3を搭載したAI PCやスマートフォンではすでに実装され、生成AIによる文章生成・画像処理もその場で行えるようになっています。このアーキテクチャは、Appleの「Private Cloud Compute」やGoogleの「Gemini Nano」にも通じ、エッジでのパーソナルなAI体験を支える次世代の設計思想といえます。

社会実装における課題

この急速な変化は、新たな課題も生み出しています。第一に、GDPR(EU)、CCPA(カリフォルニア州)、日本の個人情報保護法といった、国・地域ごとの複雑なデータ保護法への準拠が大きな負担となっています。第二に、クラウドと端末の処理をどう使い分けるかというハイブリッド推論コストの最適化が、新たな技術的・経済的課題として浮上しています。

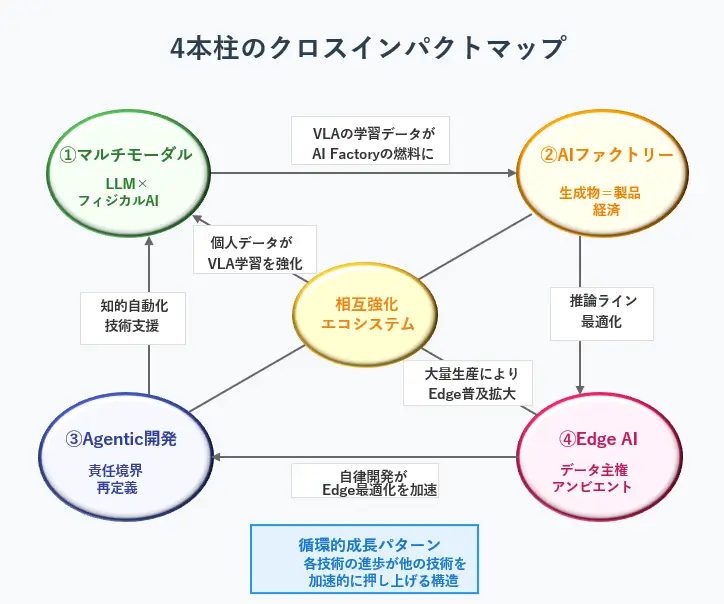

4本柱のクロスインパクト:相互強化による加速

この4本柱は独立して進化するのではなく、相互に強化し合う循環的な成長パターンを形成しています。この相互作用こそが、2025年上半期に見られたAI社会実装の急加速を説明する鍵となります。

主要な相互作用パターン

📱 Edge AI(④)のデータが、ロボット(①)を賢くする

スマホなど個人の端末(④ Edge AI)で集めた「ユーザーがどう動くか」というデータは、現実世界で動くロボット(① VLA)にとって最高の教科書になります。日常の行動データが、ロボットの判断力や動作の精度を直接向上させるのです。

🛠️ Agentic AI 開発(③)がAI工場(②)の効率を上げる

AIが自動でプログラミングする「③ Agentic AI 開発」は、AIサービスを生み出す「② AI工場」の生産ラインを最適化します。これにより、より少ないコストと時間で、高品質なAI(テキストや画像など)を大量生産できるようになります。

🦾 ロボット(①)の普及が、Edgeデバイス(④)の需要を増やす

工場や家庭で動く「① フィジカルAI」としてのロボットが増えれば、それらを制御し、周辺状況を判断するための高性能な「④ Edgeデバイス」がより多く必要になります。ロボットの普及が、新たなデバイス需要を生み出す好循環が生まれます。

結論:「AI産業コンプレックス」の幕開けと今後の展望

※)AI産業コンプレックスとは、AIモデル、開発ツール、ファクトリー、デバイス、UX、人材育成、規制ガバナンスが有機的に統合され、AIが社会インフラの中核となる産業構造を表す筆者独自の概念です。

2025年上半期の歴史的意義

この半年間は、AI技術が個別の実験から統合的なエコシステムへと進化し、社会インフラとなった転換点として記録されました。 2025年上半期は、以下の三層構造が同時進行した歴史的な期間として位置づけられます。

❶ 頭脳と身体のコモディティ化(①×②)

VLAモデルとAI Factoryの融合により、知的な判断と物理的な行動が工業製品として大量生産可能になりました。これまで人間固有の領域とされてきた「考える」「作る」「動かす」という能力が、標準化された産業プロセスとして確立されたのです。

❷ 開発-運用自律化とガバナンス再設計(③)

Agentic AI 開発の普及により、ソフトウェアの開発からデプロイ、運用までが自動化される一方で、AI の意思決定に対する説明責任と監視体制の構築が急務となっています。技術的な自律性と社会的な統制のバランスが新たな競争要因になっています。

❸ ユーザーデータ主権と常駐AI UX(④)

Edge AIの普及により、個人データの処理がクラウドから端末に移行し、プライバシーと利便性を両立する新たなUXパラダイムが確立されました。ユーザーは自分のデータをコントロールしながら、よりパーソナライズされたAI体験を享受できるようになっています。

今後12か月の注視ポイント

- 自動評価AI:AIが生成したコンテンツやコードの品質を、別のAIが自動的に評価・改善する循環システムの確立。

- 循環型GPUサプライチェーン:AI Factory の大量運用に伴う計算資源の効率的な再利用・リサイクル体制の構築。

- AI特化型人材再教育:従来の職種がAIに代替される中で、人間固有の価値を発揮できる新たなスキルセットの定義と教育プログラムの整備。

🏭 業界別インパクト予測(12ヶ月間)

- 製造業: VLA( Vision-Language-Action )とAI Factoryの融合により、自律型工場の生産効率が30%以上向上する可能性があります。

- 金融: Agentic AI 開発を活用したコンプライアンスチェックやリスク評価の自動化が進み、規制対応コストが大幅に削減されます。

- ヘルスケア: Edge AIによるリアルタイムの健康データ分析が進展し、個別化された診断支援や予防医療が実現します。

- 小売: 4本柱の技術を統合したOMO(Online Merges with Offline)戦略により、パーソナライズされた購買体験が革新されます。

※)OMO戦略とは オンライン(ECサイトやアプリなど)とオフライン(実店舗など)の垣根をなくし、両者を融合させて顧客体験を最適化するマーケティング戦略です。従来の「O2O」や「オムニチャネル」と異なり、チャネルの区別を意識させず、顧客目線でシームレスな体験を提供することが特徴です。

📊 2026年への3つのシナリオ

| シナリオ | 発生確率 | 主要な影響 |

|---|---|---|

| 🚀 急速普及 | 30% | 規制整備が技術革新に追いつき、複数業界でAIの大量導入が加速する。 |

| 📈 順調発展 | 50% | 現在のペースで着実に社会実装が進展。一部の先進企業が市場をリードする。 |

| ⚠️ 調整期 | 20% | 予期せぬ技術的課題や、プライバシー・倫理問題に関する社会的反発により、一部領域で導入が一時的に減速する。 |

企業戦略への示唆

“作りこみ”を極め、”統治”で差がつく。AIを使う企業も、AIを作る企業も、この4本柱をどう組み合わせるかが生存戦略になります。単一の技術領域での優位性よりも、複数領域にまたがる統合的なアプローチと、それを支える内部ガバナンス体制の構築が競争優位の源泉となるでしょう。

よくある質問(FAQ)

▶ Q1. VLAモデルと従来のAIの違いは何ですか?(クリックで開閉)

A1. 従来のAIは「画像認識」「言語理解」「動作制御」を個別のシステムで処理していましたが、VLAモデルは視覚・言語・行動を一つの統合されたニューラルネットワークで同時学習します。これにより、人間の指示を直接物理的動作に変換でき、ロボットの開発効率が飛躍的に向上しました。

▶ Q2. AI Factoryの「生成物=製品」とはどういう意味ですか?(クリックで開閉)

A2. 従来のAI事業では計算リソース(GPU時間)に課金していましたが、AI Factoryでは実際に生成されたコンテンツ(画像、テキスト、コードなど)を「製品」として扱い、その品質と量に応じて課金するモデルです。Adobe Fireflyの「生成クレジット」がその典型例です。

▶ Q3. Agentic AI 開発で責任境界が曖昧になるとはどういうことですか?(クリックで開閉)

A3. AIが自律的にコードを生成・修正する際、そのコードにバグや脆弱性があった場合、誰が責任を負うのかが不明確になることです。AI開発者、利用企業、エンドユーザーのどこに責任があるのか、新しい法的枠組みと保険制度が必要になっています。

▶ Q4. Edge AIがもたらす最大の変化は何ですか?(クリックで開閉)

A4. プライバシーと応答速度の両立です。個人データを端末内で処理することで、クラウドに送信する必要がなくなり、プライバシーが保護される一方、ネットワーク遅延がなくなり瞬時の応答が可能になります。これによりAIが「常に側にいるアシスタント」として機能するようになります。

▶ Q5. 企業はこの4本柱をどう活用すべきですか?(クリックで開閉)

A5. 単一の技術に投資するのではなく、4本柱の相互作用を理解した統合戦略が重要です。例えば、VLAロボット導入時にはAI Factory経済での収益モデル設計、Agentic AI 開発での品質保証体制、Edge AIでのデータガバナンス整備を同時に検討する必要があります。

主な外部サイト(参考サイト)

- NVIDIA AI Platform | エンタープライズAIソリューション

- OpenAI Research | 最新AI研究動向

- ISO/IEC 42001:2023 | AI管理システム国際規格

- EU AI Act | 欧州AI規制法

以上

統合モデル.webp)