OpenAI io社買収でAIハードウェア時代が本格開始

Apple元デザイナーとの協業で描く、スマホを超える次世代AIデバイスの全貌

OpenAIが2025年5月21日、Apple元デザイナーのジョニー・アイブ氏のスタートアップ「io」を65億ドルで買収すると発表しました。この買収がAI業界に与える重要な意味を解説します。

ジョニー・アイブ氏とio社: 伝説のデザイナーが挑むAIハードウェア

今回の買収の中心人物であるジョニー・アイブ氏と彼が率いるio社について解説します。

元Appleのチーフデザイナーで、iMac、iPod、iPhoneなど21世紀を代表するプロダクトを手がけた「デザインの魔術師」として知られています。2019年にAppleを退社後、自身のデザイン会社LoveFromを設立し、新たな挑戦を続けてきました。

アイブ氏が描く「ポスト・スマートフォン」の世界

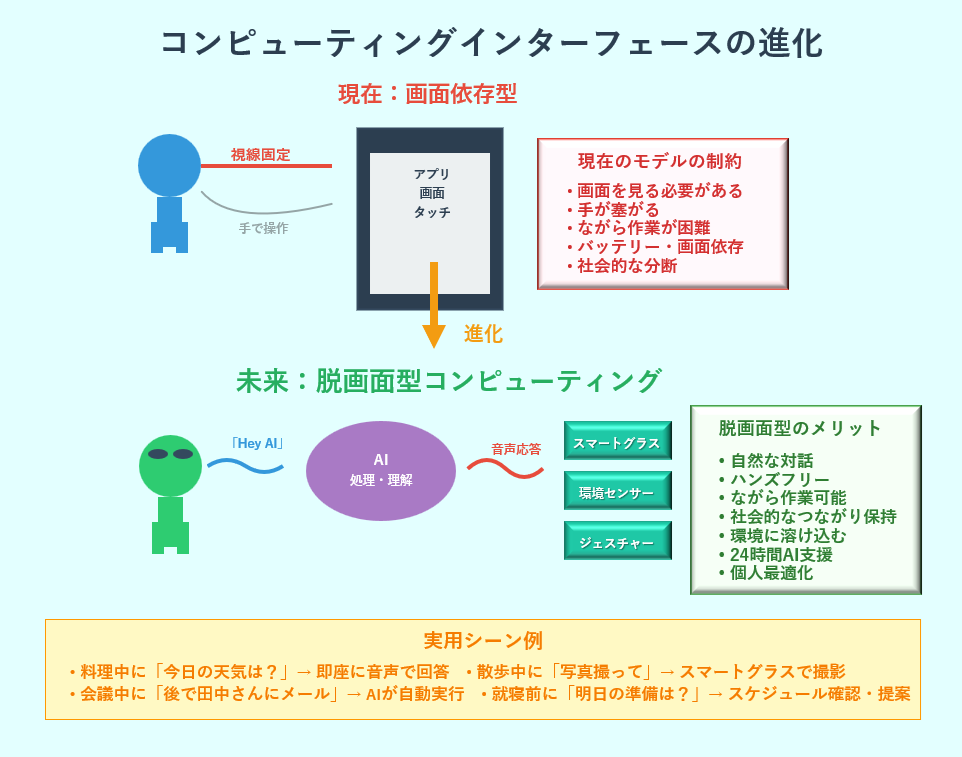

アイブ氏は既存AIガジェットを「粗悪で新しい発想がない」と評し、ポスト・スマホ時代の次世代デバイスへの明確なビジョンを示唆しています。既存AIデバイスがスマホの代替を目指し画面に依存するのに対し、io社は音声や環境対話を中心とした「脱画面型コンピューティング」で全く新しいカテゴリーを創造し、ライフスタイルを根本から変える体験を目指しています。脱画面型コンピューティングとは、スマホやPCのように画面を注視する必要がない体験を指し、イヤフォンへの音声指示やメガネ型デバイスでの情報表示など、テクノロジーが生活に自然に溶け込む世界を目指すものです。

図1が示すように、OpenAI×io社は、スマホのような画面依存から脱却し、音声操作やスマートグラスによる情報表示で、より自然なAI支援体験を目指します。これにより、24時間AIの恩恵を受けられる「テクノロジーが空気のように溶け込む」未来の実現が期待されます。

OpenAIとの2年間の密接な協業

この長期間の検討は、両者が単なる技術協力を超え、「人間とAIの新しい関係性」を模索してきたことを物語っています。

OpenAIの狙い: ChatGPT×デザインで生まれる新デバイス

生成AI企業の雄であるOpenAIがハードウェア企業を買収する戦略を紐解きます。

AIとデザインの融合による次世代プラットフォーム戦略

OpenAIのアルトマンCEOは「優れたツールにはテクノロジー、デザイン、人間理解の交差が必要で、ジョニー(アイブ氏)とそのチームこそが実現できる」と述べ、ユーザー体験設計の重要性を強調しています。OpenAIがハードウェアを持つ理由は、AppleやGoogleといった他社プラットフォーム依存からの脱却、AIの性能を最大限活かせる設計の実現、そしてスマホのように「アプリを起動して操作する」のではなく、「話しかけるだけでAIが応答する」ような自然なユーザー体験の提供にあります。

AppleとOpenAIの微妙な関係性

興味深いのはOpenAIとAppleの関係変化です。2024年末にはChatGPTがAppleの「Apple Intelligence」に統合される協調関係にありましたが、今回の買収は、Appleとの協調から競争への転換、元Apple幹部の技術・ノウハウ獲得、そして独自エコシステム構築への野心を示し、OpenAIがソフトウェア企業を超え、生成AIをコアに据えたプラットフォーム戦略を本格化する明確な意思表示と言えます。

広がるAI業界トレンド: 個人AIからヒューマノイドまで

OpenAI×ioの新デバイス構想を理解するため、現在進行中のAI業界の主要トレンドを整理します。

【図2の解説】

図2は、①パーソナルAI、②Vibe Coding、③マルチモーダルAI、④LLM+音声技術、⑤エージェンティックAI、⑥フィジカルAIという6つの主要トレンドを示しています。OpenAI×io社の新デバイスは、これらを統合し革新的なユーザー体験を目指すもので、2026年の発売から2030年のエコシステム確立へと段階的に実装される見込みです。

❶ パーソナルAI:あなた専用のAIアシスタント

個々のユーザーに最適化された「もう一人の自分」のようなAI。相談相手や生活アシスタントとして機能します。(例:Inflection AIのPi、Metaの有名人AI)

❷ Vibe Coding:言葉でプログラミングする時代

ユーザーが作りたいソフトの要件や「雰囲気」を自然言語で伝えれば、AIがそれを汲み取ってコードを書いてくれるという、コンピュータ科学者アンドレイ・カルパシー氏提唱の新概念。非エンジニアの参入障壁を下げます。

❸ マルチモーダルAI:五感を統合するAI

GPT-4のようにテキスト・画像を理解し、今後は音声・動画も統合。写真説明、音楽分析、動画要約など多岐に活用されます。

❹ LLM+音声インターフェース:話すAI時代

ChatGPTの音声会話機能のように、AIと自然対話できる環境が整備され、英会話練習などにも活用されています。

❺ エージェンティックAI:自律的に行動するAI

従来の受動的なAIと異なり、目標を与えると自ら計画・実行する能動的なAIです。記憶、意思決定、ツール使用能力を備え、企業の導入拡大が見込まれており、一調査では企業の約85%が2025年末までに導入すると予測されています。

❻ フィジカルAIとヒューマノイド:AIが身体を得る

TeslaのOptimusやSanctuary AIのPhoenixなど、物理世界で活動するAI(ヒューマノイド含む)も急速に発展しています。

これらのトレンドは、AIが人間生活全般に関わる総合技術へ進化していることを示し、OpenAIのio社買収は、この流れを捉えた戦略的動きです。

テクノロジー業界のトップリーダーたちはAIの未来をどう見ている?

AI技術が急速に進化する中、業界リーダーたちのビジョンを見ていきましょう。

サム・アルトマン(OpenAI CEO):人間のような知能(AGI)を目指し、新たなAI体験を創造

OpenAIのアルトマン氏は、AIの頭脳(ソフトウェア)と体(ハードウェア)の緊密な連携が不可欠とし、「今のスマートフォンに取って代わるものではなく、全く新しい種類の道具、いわば新しいカテゴリーの製品になるだろう」と述べ、AIと共に生きる新しい時代にふさわしい、これまでになかった形のコンピューター体験を創り出すことへの明確な姿勢を示しています。

マーク・ザッカーバーグ(Meta CEO):仮想空間メタバースとAIを融合させ、AI技術をより多くの人へ

Metaのザッカーバーグ氏は、メタバース実現に加え「生成AIの民主化」を推進。高性能AI「Llama(ラマ)」のオープンソース化、日常使うWhatsAppやInstagramといったSNSへのAIエージェント導入、そしてAR(拡張現実)グラス(Ray-Ban(レイバン)と提携し開発・販売)などを進めています。これは、自社のAI技術を広く使ってもらうことでエコシステム全体の魅力を高め、影響力を拡大する戦略です。

スンダー・ピチャイ(Google CEO):全てのサービスを「AIファースト」で進化させる

Googleのピチャイ氏は「AIは、人類がこれから数十年の間に経験するであろう技術の中で、最も大きな変化をもたらすものだ」と述べ、「AIが社会に与える影響は、人類が初めて火を手にした時や、電気を発明した時よりも大きいかもしれない」とその計り知れない可能性と責任の重さを示唆しています。Googleは「AIファースト」というスローガンを掲げ、検索サービスはもちろん、スマートフォン(Pixelシリーズなど)やその他のあらゆる製品・サービスにおいて、AIを中心的な技術と位置づけ、その開発と導入を最優先で進めています。

スマートフォン以後のAIインターフェース

現在のスマートフォン中心の世界から、AI時代の新しいインターフェースへの移行について考察します。

❶ 音声・会話中心のウェアラブルデバイス

イヤフォン型、ペンダント型、スマートグラス(Meta Ray-Ban等)、ヘッドフォン型など、音声・会話中心のウェアラブルデバイスが登場しつつあります。これらは歩行中や家事中でもシームレスなAI支援を可能にし、「Hey AI」といった簡単な呼びかけで操作でき、カメラ統合による視覚情報解析も期待されます。

❷ プロジェクション・アンビエント型デバイス

次世代AIデバイスは、スマホのタッチ操作・固定画面に対し、音声・視線・ジェスチャー操作や空間投影・AR表示を特徴とし、常時携帯可能で環境に溶け込み、AIがデバイスの中核を担います。

❸ ユビキタス・アンビエントコンピューティングの実現

専門家が予測する未来は、「ユーザーが意識しなくても周辺に溶け込んでいるコンピュータ」、すなわちユビキタスコンピューティングです。これは、コンピューターがあらゆる物に埋め込まれ、ユーザーが意識せずとも冷蔵庫が食材管理し、照明が自動調整するといった、生活空間全体がスマート化する世界を指します。

ビジネス価値と経済インパクト

OpenAIによるio社買収は、技術面だけでなく経済・産業構造に大きな変化をもたらします。

❶ ハードウェア企業の復権

この動きはハードウェア企業の復権を象徴しています。過去10年間IT業界の主役はソフトウェア側に偏重していましたが、生成AIブームで再びハード領域に巨額投資が集まり始めました。これはNVIDIAの時価総額3兆ドル超(2025年5月時点)や、年率20%以上で成長し2030年に2000億ドル超と予測される世界ロボット市場にも表れています。

❷ 垂直統合モデルへの回帰

OpenAIのようなソフトウェア企業によるハードウェア企業買収は、ハードとソフトの垂直統合モデルへの回帰を示しています。

【図3の解説】

従来のテック業界では、ソフトウェア企業(OpenAI、Googleなど)とハードウェア企業(Nokia、Philipsなど)が分離し、それぞれ独自に事業を展開してきました。この「分離モデル」では、AIの性能が汎用ハードウェアに依存するため、最適なユーザー体験の実現が難しいという課題がありました。

OpenAIがio社を買収したのは、AppleやTeslaに代表される「垂直統合モデル」への転換を意味します。これはAI(ChatGPTなど)と専用デバイスを一体化し、自然な対話や高い没入感を可能にするものです。ハードとソフトを融合することで、OpenAIは他社に依存しない革新的な製品開発と、総合テクノロジー企業への進化を目指しています。

❸ 大手テック企業間の勢力図再編

この買収は、生成AIに特化しハードウェアにも参入するOpenAI、既存デバイスでApple Intelligenceを推進するApple、オープンソースとARグラスで対抗するMeta、AIファーストでPixelシリーズを持つGoogleなど、大手テック企業の勢力図に変化をもたらす可能性があります。

❹ 国家レベルの戦略競争

AI・ロボティクス技術は今や安全保障や経済競争力の鍵を握る重要分野です。米国では「国家ロボット戦略」の必要性が議論され、中国は官民で巨額投資を加速、欧州はAI法でリスク管理を重視、日本ではソフトバンク孫氏のOpenAI出資検討も報道されています。

❺ 新産業エコシステムの創出

OpenAIの新デバイスがヒットすれば、製造面(高度センサー・半導体)、サービス面(アプリ開発)、インフラ面(新通信技術)、経済面(AIエージェント経済圏)など関連バリューチェーン全体に波及効果があります。AIエージェント経済圏とは、人間の代わりにAIが商品購入やコンテンツ取引など経済活動を担う新しい経済の仕組みで、スマホがApp経済圏を生んだように、AIデバイスが新たな経済活動の場を創造する可能性を指します。

社会・文化・倫理への影響

AI技術の進歩は、私たちの社会生活に根本的な変化をもたらします。

❶ 仕事(労働)への影響

AIが人間の知的作業を代替・拡張し多くの職業が変容します。国際通貨基金(IMF)は、AIが先進国の雇用の約60%、全世界の約40%に影響し、特に先進国の高度な認知的業務の約半数は生産性向上の一方、残り半数は労働需要減少や雇用喪失リスクに直面すると予測しています(出典:IMFブログ)。AI時代には、データ分析や基本プログラミングなどはAIに代替されるリスクが高まる一方、AIトレーナーやプロンプトエンジニアといった協業型の新職種が登場し、創造性や共感力を要する仕事の重要性は増すと予測されます。重要なのは、社会としてスキル転換を支援し、AIに職を奪われる人々が新たな役割を得られるよう教育訓練に投資することです。

❷ 教育への影響

学校教育にも生成AIは大きなインパクトを与えています。課題としてレポート代筆懸念がある一方、24時間対応の学習パートナーとしての活用機会もあり、教育は暗記中心から創造力・批判的思考力重視へと変革が求められます。具体的には、AIで書かせたレポートを生徒に批評させる課題や、AIとの共存スキルを養う取り組み、個別質問に対応するAIチューターの活用などが行われています。ただし、AI任せの学習では人間の思考力が育たず、人格や社会性を涵養する教育本来の役割を損なわないよう、AIをツールとして活用しつつ生徒の主体的・創造的な学びを促すカリキュラム改革が必要です。

❸ 日常生活への影響

生成AIが家庭や日常に溶け込むことで生活様式も変わります。例えば、冷蔵庫がAIで献立提案、AI掃除ロボットが最適時間に清掃、買い物や旅行計画をAIが自動作成・予約、個人専用AIが情報提供するなど、スマートホーム化が進展します。しかし、この便利さの裏には個人データをどこまでAIに預けるかといったプライバシーの問題があり、データ倫理の課題は今後一層重要になります。

❹ 人間関係と文化への影響

AIが高度化すると、人とAIの境界が曖昧になる場面も出てきます。ポジティブ面として高齢者や子供の話し相手活用がある一方、人間同士の関係希薄化リスクも懸念されます。文化面では、AIによる音楽・イラスト・小説制作がアーティストの定義や著作権の考え方を変え、AI生成コンテンツの真贋判別が困難になる一方、多様性拡大と画一化リスクの両面性が指摘されます。

❺ 倫理・制度への影響

AIデバイス普及には、AIの誤指示による製造物責任、常時録音・録画デバイスのプライバシー保護、人型ロボットの法的地位、高リスクAIシステムの認可制(EUではAI法制定済み)など、新たな法整備やルール作りが急務です。技術の進歩に法や倫理が追いつくまでのタイムラグにおける社会的混乱を避けるため、多方面の対話と合意形成が急務となっています。

Q&Aセクション

Q1. OpenAIの新デバイスはいつ発売されるの?

A1. 報道によると、OpenAIとioの最初のプロダクトは2026年に発売予定とされています。ただし、本格的な普及には数年かかる可能性があります。

Q2. この新デバイスはスマートフォンを完全に置き換えるの?

A2. 置き換えではなく、新しいカテゴリーの創造が目標です。アルトマン氏自身が述べているように、既存デバイスと共存しながら新たな用途を開拓する方向性です。

Q3. AIデバイスのプライバシー問題はどう解決される?

A3. 各国でAI規制法の整備が進んでおり、特に常時録音・録画機能については厳格なガイドラインが策定される見込みです。技術的にはオンデバイス処理やプライバシー保護技術の向上が期待されています。

結論:生成AIが拓く未来への展望

「OpenAIによるio社の買収」は、単なる企業M&Aの枠を超え、AI産業の今後を占う極めて示唆的な出来事です。

私たちはまさに「生成AIの汎用化元年」とも言うべき時期に立っています。パーソナルAIが各個人に寄り添い、マルチモーダルAIが世界のあらゆる情報を理解し、エージェントAIが自律的に行動し、そしてそれらが実体を持って周囲に存在する――もはやSFの中だけの話ではありません。

アイブ氏とOpenAIの挑戦は、「技術、デザイン、人間理解の交差点」で取り組む総合イノベーションであり、生成AIという新しい知能を人間社会に適した形で実装するには、美学や倫理、経済への洞察まで含めた総合知が求められます。今後数年間で、AI搭載デバイスやロボットは飛躍的に進化し普及すると予想され、それは産業構造を変革し、私たちの日常を便利にするだけでなく、私たち自身の「人間らしさ」を改めて問い直す契機にもなるはずです。

仕事とは何か、学ぶとはどういうことか、他者とどう関わるべきか――技術の進歩はこれら根源的な問いを突きつけてきます。だからこそ、事実に基づく冷静な分析とオープンな議論が欠かせません。本記事で示した動向は、経営者、開発者、そして全てのテクノロジーユーザーにとって重要な示唆を含んでおり、各々の立場で変化を捉え、主体的なアクションを起こすことが求められます。人間とAIの新たな関係が築かれていくこれからの時代、私たちはその変化を恐れるのではなく主体的にデザインしていく心構えが求められているのです。

参考文献・参考情報源

- OpenAI公式ブログ – Sam and Jony introduce io

- 日本経済新聞 – OpenAI、「スマホの次」へ 元Apple幹部の端末企業9200億円で買収

- WIRED – OpenAI’s Big Bet That Jony Ive Can Make AI Hardware Work

- Sanctuary AI公式ブログ – Humanoid General-Purpose Robotの実装

- IMF – Gen-AI: Artificial Intelligence and the Future of Work

- Tesla – We, Robot(Optimus/ロボタクシー計画)

- 欧州議会ニュース – Artificial Intelligence Act: MEPs adopt landmark law

以上

ケニー狩野(中小企業診断士、PMP、ITコーディネータ)

キヤノン(株)でアーキテクト、プロマネとして多数のプロジェクトをリード。

現在、株式会社ベーネテック代表、株式会社アープ取締役、一般社団法人Society 5.0振興協会評議員ブロックチェーン導入評価委員長。

これまでの知見を活かしブロックチェーンや人工知能技術の推進に従事。趣味はダイビングと囲碁。2018年「リアル・イノベーション・マインド」を出版。