ロボット労働力革命|国家戦略と未来社会への展望

【この記事のポイント】

AIロボット技術の発展は、単なる技術革新を超え、社会や経済のあり方に大きな影響を与えようとしています。この記事では、ロボットが「労働力」や「国力」として注目される背景、開発を巡るアメリカ・中国・日本・欧州の国家戦略と国際競争の現状を解説します。

さらに、人型ロボットへの期待と疑問、そして多様なAIデバイスとロボットが共存する未来社会の可能性、実現に向けた倫理的・社会的な課題について考察します。

私たちの仕事は本当になくなるのか?日本の未来はロボット技術にかかっているのか?GAFAや中国企業が開発競争をリードする中、私たちはどのような未来図を描くべきなのか?本記事では、これらの疑問に正面から向き合い、AIロボットと共存する社会の具体的な道筋と課題を明らかにします。

ロボットが国家戦略として注目される5つの理由

AIとロボット技術の融合は、単なる産業の効率化や生活の利便性向上という次元を超え、国家の経済力、産業競争力、さらには安全保障をも左右する戦略的な重要性を持つようになっています。特に、多くの国が直面する労働人口の減少や高齢化といった構造的な課題に対し、ロボットは「新たな労働力」として、その潜在能力に大きな期待が寄せられています。

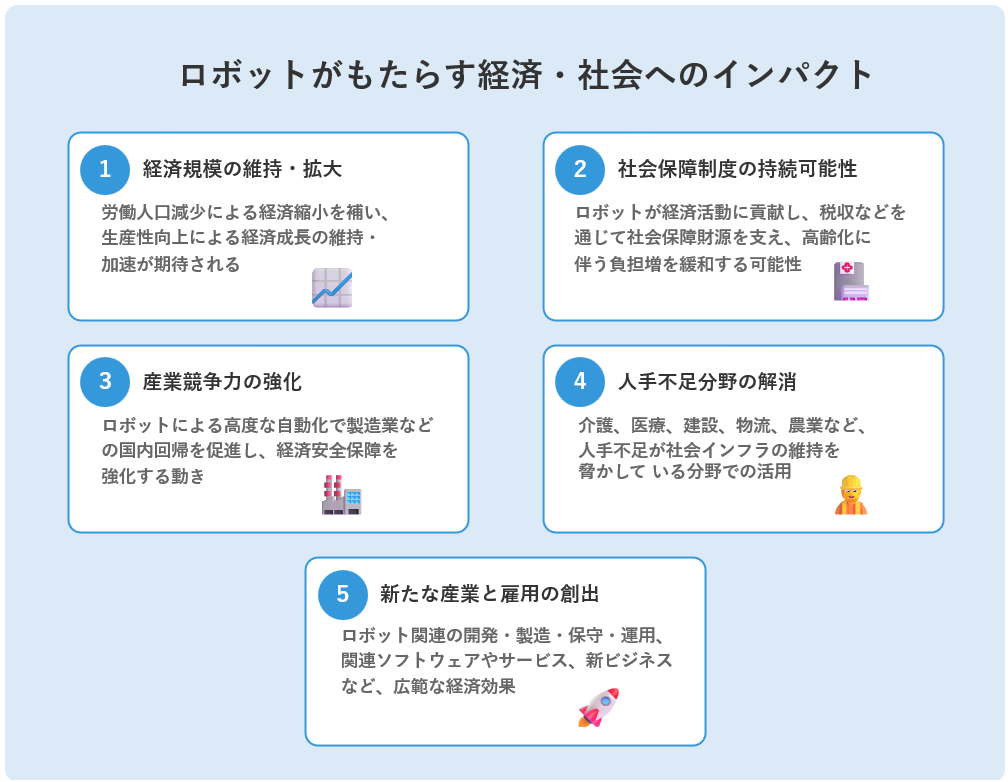

「ロボット人口」がもたらす経済・社会へのインパクト

もし、1体の汎用ロボットが人間一人分の労働を代替・補完できるようになれば、それは実質的な「労働力」の増加を意味します。これにより、以下のような影響が考えられます。

❶ 経済規模の維持・拡大

労働人口減少による経済縮小を補い、生産性向上によって経済成長を維持・加速させる可能性。Teslaのイーロン・マスク氏は、Optimusが物理的な労働を安価にし、「豊かさの時代」をもたらすとまで言及しています。

❷ 社会保障制度の持続可能性への寄与

ロボットが経済活動に貢献し、税収などを通じて社会保障財源を支え、高齢化に伴う負担増を緩和する可能性。

❸ 産業競争力の強化とサプライチェーンの国内回帰

人件費高騰や労働力不足で海外に移転した製造業などを、ロボットによる高度な自動化によって国内に呼び戻し、経済安全保障を強化する動き。

❹ 深刻な人手不足分野の解消

介護、医療、建設、物流、農業など、人手不足が社会インフラの維持を脅かしている分野での活用。

❺ 新たな産業と雇用の創出

ロボットの開発・製造・保守・運用、関連ソフトウェアやサービス、ロボットを活用した新ビジネスなど、広範な経済効果。

こうした国家レベルでのメリットへの期待が、世界的なロボット開発競争を加熱させる大きな要因となっています。

米中日欧の国家戦略対決:ロボット開発競争の最前線

AIロボット、特に将来の汎用労働力として期待される人型ロボットの開発は、米中をはじめとする主要国間の技術覇権争いの様相を呈しています。

| 国・地域 | 戦略の特徴 | 主要企業・プレイヤー | 強み | 課題 |

| 中国 | • 国家主導の明確な戦略 • 2025年量産化目標 • 2027年世界トップ目標 • 大規模産業基金 |

• UBTECH • Unitree • Fourier Intelligence |

• 政府の強力な支援 • 明確な国家目標 • 迅速な実行力 • 自動車業界との連携 |

• 基幹部品の国産化 • 先端AI技術の獲得 |

| アメリカ | • 企業主導の開発 • 政府との連携模索 • CHIPS法(米国の半導体産業強化法)による間接支援 |

• Tesla (Optimus) • Figure AI • Boston Dynamics • Agility Robotics • Apptronik • 1X Technologies |

• 圧倒的な民間技術力 • AI統合の先進性 • 多様な企業生態系 • 投資環境の充実 |

• 包括的国家戦略の不足 • 標準化の遅れ • 人材育成政策 |

| 日本 | • 産業用ロボット技術活用 • 高齢化対策重視 • 産学官連携 |

• Kawasaki (Kaleido) • Toyota (T-HR3) • Honda • ハーモニック・ドライブ • 日本精工 • THK |

• 精密機械技術 • 高品質部品産業 • サービスロボット実績 • 国際標準化活動 |

• AI・ソフトウェア面の遅れ • 投資規模・スピード不足 • 開発の統合性 |

| 欧州 | • 研究開発重視 • 倫理・人間中心アプローチ • 国境を越えた連携 |

• KUKA • ABB • Engineered Arts • 1X Technologies • PAL Robotics |

• 高い基礎研究レベル • AI倫理のリーダー • 産業用ロボット実績 • インダストリー4.0(ドイツ政府提唱の製造業高度化戦略) |

• 商業化スピードの遅さ • スタートアップ環境 • 投資規模 |

中国:国家主導で2025年量産化、27年世界トップを目指す

❶ 明確な国家目標

政府(工業情報化部)が「人型ロボット革新発展指導意見」を発表(2023年)。

2025年までの量産体制確立、基幹部品国産化、重要分野での実用化、そして2027年までの世界トップレベル技術力獲得とサプライチェーン構築を目標に掲げる。

❷ 強力な政策支援

大規模な産業基金の設立(例:北京市100億元規模)、研究開発支援、実証実験の推進など、国家主導で産業育成を加速。

❸ 国内企業の躍進

UBTECH(香港上場、自動車メーカーと連携)、Unitree(低価格モデルで注目)、Fourier Intelligenceなど多数の企業が政府の支援を受け、急速に開発を進展。自動車産業との連携も活発。

アメリカ:企業主導の開発力と政府の連携模索

❶ 民間企業の圧倒的な存在感

Tesla (Optimus)、Figure AI (OpenAI等と連携)、Boston Dynamics (Hyundai傘下、NVIDIA連携)、Agility Robotics (Amazon連携)、Apptronik (NASA連携)、1X Technologies (OpenAI出資)など、多様なプレイヤーが最先端技術(特にAI統合)で世界をリードしています。

❷ 政府の役割と今後の課題

DARPA(米国防高等研究計画局)などを通じた研究支援の実績はあるが、より包括的な国家戦略の必要性も指摘されてます。CHIPS法(米国の半導体産業強化法)による半導体支援は間接的に貢献。標準化、人材育成、倫理ガイドライン策定、経済安全保障の観点からの政策強化が求められている。

日本:産業用ロボットの強みを活かした巻き返し

❶ 技術的基盤

世界トップクラスの産業用ロボット技術(精密モーター、減速機、制御技術)と高品質な部品産業(ハーモニック・ドライブ、日本精工、THK等)が最大の強み。

❷ 戦略とアプローチ

少子高齢化対応を喫緊の課題とし、サービスロボット分野(介護、物流、インフラ点検など)に注力。産学官連携(経済産業省、NEDO、AIST等)による基盤技術開発、実証実験、国際標準化活動を推進。Kawasaki (Kaleido)、Toyota (T-HR3)、Honda (ASIMO後継)なども開発を継続。

❸ 課題

ソフトウェア、特にAI分野でのキャッチアップ、より迅速で大胆な投資と開発スピードが求められている。この分野の強化のためには、例えばAIチップやソフトウェア開発に関する詳細(AI×ロボット革命:3つの核心技術と未来展望)も重要となります。

欧州:研究開発力と倫理性を重視

❶ 強みと特徴

高い基礎研究レベル、EUのHorizon Europe(ホライズン・ヨーロッパ:EUの研究イノベーション枠組み計画)など国境を越えた研究開発プログラム。

AI倫理に関する議論を世界的にリードし、「人間中心の信頼できるAI・ロボット」開発を志向。ドイツの「インダストリー4.0」(ドイツ政府提唱の製造業高度化戦略)でもロボティクスは重要要素。

❷ プレイヤー

KUKA、ABBなど有力な産業用ロボットメーカーに加え、英国のEngineered Arts (Ameca)、ノルウェー発の1X Technologies (NEO)、スペインのPAL Roboticsなど特徴的な企業も存在。

❸ 課題

米中に比べ、研究成果の迅速な商業化や大規模なスタートアップエコシステムの形成に課題があるとされることもある。

このように、各国・地域がそれぞれの強み、弱み、社会IGroupを背景に異なる戦略で開発を進めており、その競争は今後ますます激化・複雑化していくと予想されます。

人型ロボットの可能性と限界:多様なAIデバイスとの共存社会

技術開発競争が進む中で、私たちはロボット、特に人型ロボット(人型ロボットの詳細はこちらの『汎用型 vs 特化型ロボット:ヒューマノイド開発競争と2025年の実力』を参照)とどのように向き合い、共存していくべきなのでしょうか。

社会的受容性:「不気味の谷」を超えて

人型ロボットが社会に受け入れられるためには、技術的な性能だけでなく、心理的な側面も重要です。

❶ 不気味の谷 (Uncanny Valley)

人間に似すぎているが完全ではないロボットに対して人間が感じる嫌悪感(不気味の谷現象)。これを乗り越えるデザインや、逆に意図的に機械らしさを残すデザイン戦略が考えられます。Engineered ArtsのAmecaのような超リアルなロボットは、その境界を探る試みと言えます。

❷ 親和性と期待値管理

人間らしい外見や振る舞いは親近感を生む一方で、過剰な期待を抱かせ、実際の能力とのギャップに失望させる可能性もあります。ロボットの能力と限界を正しく伝え、適切な期待値を醸成することが重要です。

❸ 安全性と信頼感

ロボットが安全であることを示すデザイン(丸み、ソフト素材など)や、予測可能で信頼できる動きをすることも、受容性を高める上で不可欠です。(安全技術の詳細は『AI×ロボット革命:3つの核心技術と未来展望』のハードウェア安全性に関するセクション参照)

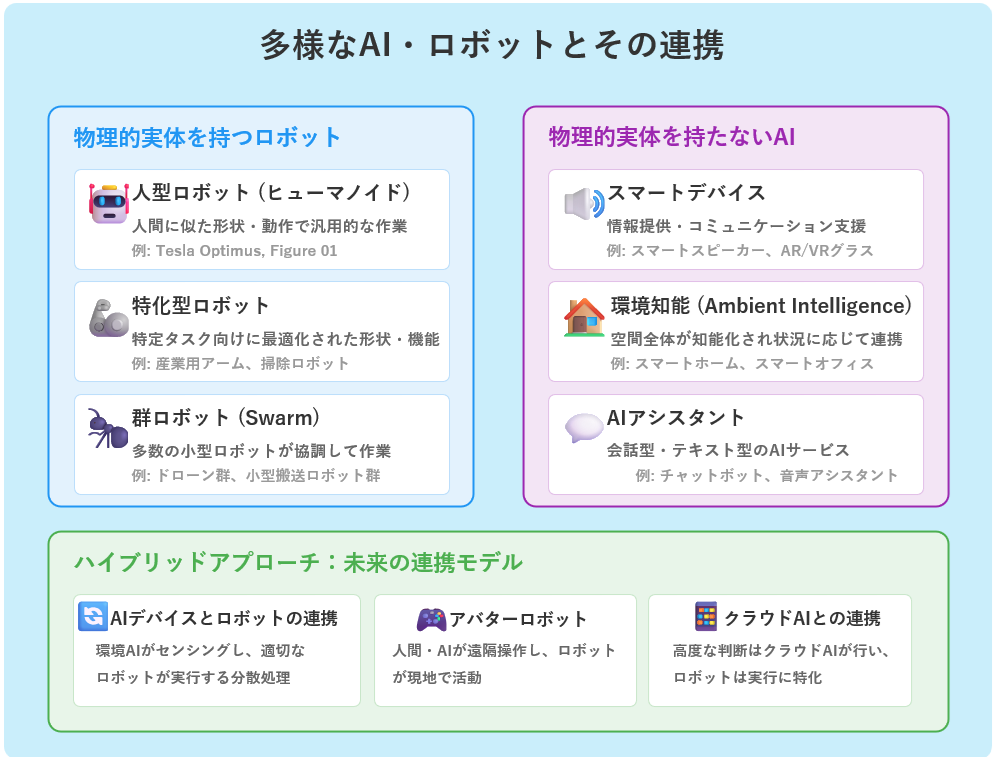

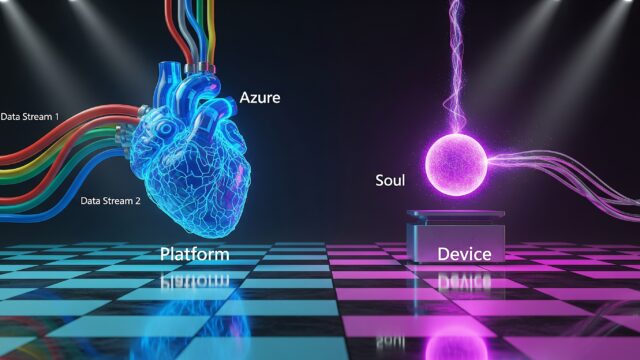

人型だけではない:多様なAIデバイスとの連携

未来の社会では、人型ロボットだけが活躍するわけではありません。むしろ、多様な形態のロボットやAIデバイスが連携し、社会全体がスマート化していくと考えられます。

❶ 身体を持たないAIの普及

スマートスピーカー、AR/VRグラス、ウェアラブルデバイス、環境センサーなどは、物理的な身体を持たずとも、情報提供、コミュニケーション支援、環境制御などで私たちの生活を支援します。これらは低コストで導入しやすく、すでに普及しています。(関連情報:スマートデバイス)

❷ ハイブリッドアプローチの可能性

これらの非物理的なAIと、物理的な作業を行うロボット(人型・特化型問わず)が連携する未来が有望です。

- 環境知能 (Ambient Intelligence): 家や街全体がAIによって知能化され、状況に応じて最適なロボットやデバイスに指示を出す。

- 分散型ロボティクス (Swarm Robotics): 多数の小型ロボットが協調して複雑なタスクをこなす。

- アバターロボット (Telepresence): 人間が遠隔操作し、ロボットが現地で活動する。

単一の万能ロボットを目指すのではなく、「タスクと環境に応じて、最適な形態のAIやロボットを、必要な場所に配置し連携させる」という、より柔軟で分散的な考え方が重要になるでしょう。

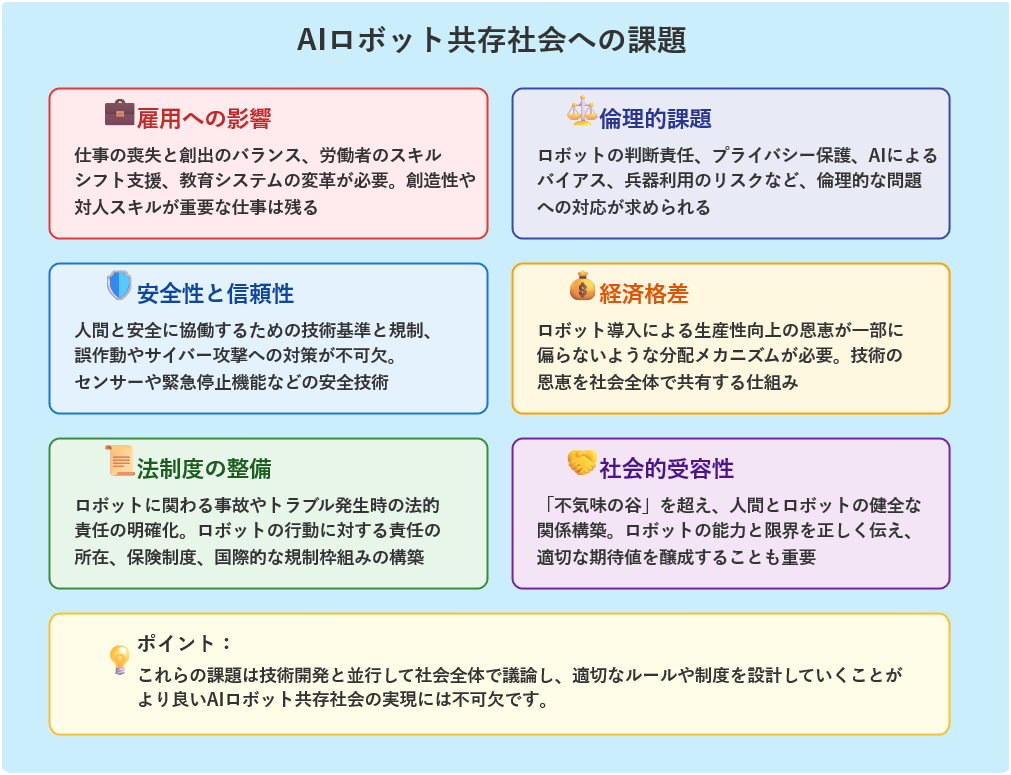

AIロボット共存社会実現への課題と日本の進むべき道

AIロボット技術は、労働力不足の解消や経済成長の原動力として大きな期待を集め、国家間の開発競争を激化させています。米中の覇権争いが注目される中、日本や欧州も独自の戦略で開発を進めています。

技術的には人型ロボットが目覚ましい進歩を見せていますが、「人型が常に最適か」「社会にどう受け入れられるか」といった問いも重要です。未来は人型ロボット一辺倒ではなく、高効率な特化型ロボットや身体を持たないAIなど、多様なAIとロボティクスが、それぞれの特性を活かして共存・連携する社会になる可能性が高いと考えられます。

この大きな変革を実現し、その恩恵を最大化するためには、技術開発と並行して、以下のような社会的・倫理的な課題に真摯に向き合う必要があります。

AIロボットとの共存社会は、もはやSFの世界の話ではありません。技術の進歩を見据えながら、社会全体でこれらの課題について議論し、適切なルールや制度を設計していくことが、より良い未来を築くために不可欠です。

AIロボットとの共存社会は、楽観論も悲観論も含め、多くの議論があります。

あなたはどのような未来を想像しますか?本記事がその一助となれば幸いです。

AIロボット社会に関するFAQ

Q1: ロボットは人間の仕事をすべて奪ってしまいますか?

A1: すべての仕事を奪う可能性は低いと考えられます。単純作業や危険な作業は代替される可能性が高いですが、創造性、共感性、複雑な問題解決能力、対人コミュニケーションなどが求められる仕事は、人間が引き続き担う、あるいはロボットと協働すると考えられます。また、ロボット関連の新しい仕事も生まれます。重要なのは、変化に対応するための学び直し(リスキリング)や社会的なセーフティネットです。

Q2: ロボットが暴走したり、人間に危害を加えたりする危険はありませんか?

A2: 安全性の確保はロボット開発における最重要課題の一つです。センサーによる周囲認識、衝突回避機能、異常時の緊急停止機能、人間との協働を前提とした力制御など、技術的な対策が進められています。また、国際的な安全基準(ISOなど)の策定や、運用ルール作りも重要です。100%の安全を保証するのは困難ですが、リスクを最小限に抑えるための多層的な取り組みが進められています。

Q3: ロボットが普及すると、人間関係は希薄になりますか?

A3: ロボットが人間の役割の一部を代替することで、人間同士の直接的な関わりが減る側面はあるかもしれません。一方で、ロボットが面倒な作業から人間を解放し、家族や友人と過ごす時間や、創造的な活動に使える時間が増える可能性もあります。また、高齢者や障がいを持つ人のコミュニケーションを支援するロボットも開発されています。ロボットとの付き合い方や社会のデザイン次第で、影響は変わってくると言えるでしょう。

関連記事:

- 経済産業省 – ロボット政策 (日本のロボット関連政策や取り組み)

- World Economic Forum – AI and Robotics (AIとロボットに関する国際的な議論やレポート – 英語)

- IEEE Spectrum – Robotics (ロボット技術の最新ニュースや詳細な分析 – 英語)

以上