量子コンピューティング 2025年の転換点:立ちはだかる「エラーの壁」と、それを迂回した2つの戦略

この記事を読むと2025年に起きた量子技術の地殻変動がわかり、なぜ実用化が困難だったのか、そしてその「壁」をどう突破したのかを説明できるようになります。

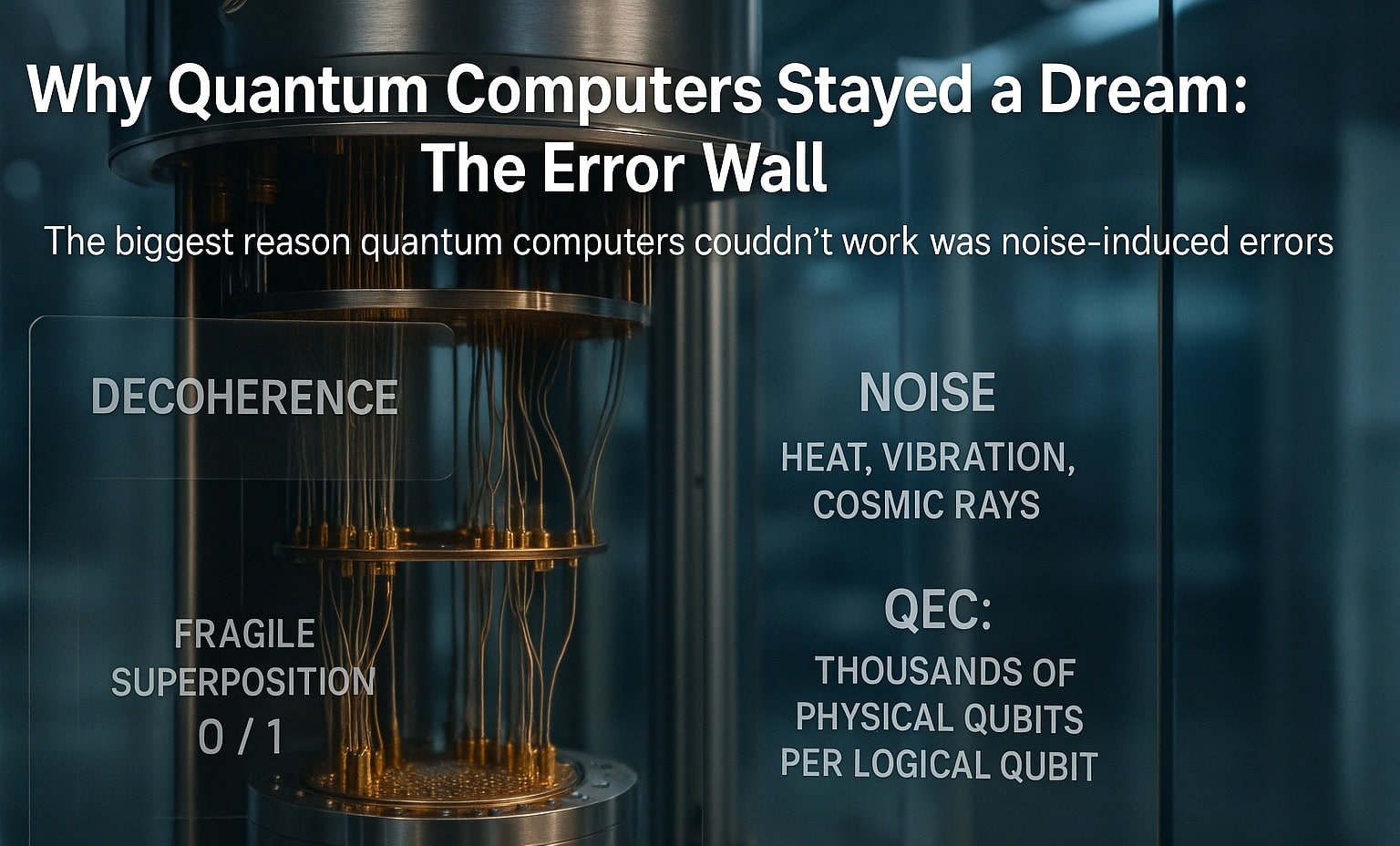

- 要点1:実用化の壁は「ノイズによるエラー(デコヒーレンス)」だった

- 要点2:Googleが「量子エコー」技術でエラーの影響を打ち消し優位性を達成

- 要点3:IBMが高忠実度ハードと「エラー軽減」技術で商業的優位性を実証

- 要点4:「特定問題」の実用化が前倒しされ、「汎用」はまだ先という2段階の未来が明確化

→ ブレークスルーの仕組みは「壁を「迂回」した2つの戦略」へ、ロードマップは「結局、いつ実用化するのか?」へ。

なぜ量子コンピュータは「夢」だったのか? 越えられなかった「エラーの壁」

量子コンピュータが従来のコンピュータと決定的に違うのは、「0と1を重ね合わせる」量子ビットを使う点にあります。しかし、この「重ね合わせ」状態は信じられないほど繊細です。

外部からの僅かな熱、振動、宇宙線といった「ノイズ」に触れただけで、量子ビットは瞬時に「重ね合わせ」状態を失い、ただの「0」か「1」に戻ってしまいます。これを「デコヒーレンス(量子状態の崩壊)」と呼びます。計算の途中でデコヒーレンスが起きると、それまでの計算はすべて無意味なノイズに変わってしまいます。

これが、何十年も実用化を阻んできた「エラーの壁」の正体です。

この壁を越えるため、研究者たちは「量子誤り訂正(QEC)」という技術を開発してきました。これは、何千もの不安定な「物理量子ビット」を使って、たった1つの安定した「論理量子ビット」を作り出す、途方もない技術です。

このQECの実現が非常に困難であるため、「量子コンピュータの実用化は10年以上先」と言われ続けてきたのです。

2025年秋の地殻変動:壁を「迂回」した2つのブレークスルー

要約:2025年秋の成果は、QEC(エラー訂正)を完成させたのではありません。そうではなく、エラーを「打ち消す」アルゴリズムと、エラーを「後から差し引く」技術という、巧妙な「迂回策」で壁を突破したのです。

2025年10月、業界に衝撃が走りました。GoogleとIBMが、QECが未完成の「ノイズまみれのマシン(NISQ)」を使ったにもかかわらず、実用的な計算でスパコンを超える成果を相次いで発表したからです。

※)「NISQ」とは、”Noisy Intermediate-Scale Quantum”(一般のノイズあり中規模量子)の略

これは、彼らが「エラーの壁」を正面から破壊した(QECを完成させた)ことを意味しません。そうではなく、壁を巧妙に「迂回」する2つの異なる方法を発明したのです。これこそが、2025年が転換点と呼ばれる最大の理由です。

Googleの突破口:「量子エコー」がノイズ(エラー)を打ち消す

👨🏫 AI専門家が解説:なぜノイズが「打ち消される」のか?(やまびこの比喩)

この技術の核心は「やまびこ(エコー)」です。

強風(=ノイズ、エラー)が吹き荒れる山の上で、友人に「こんにちは!」(=計算信号)と叫んでも、強風の「ゴォーッ」(=ノイズ)にかき消され、信号は壊れてしまいます。

これが従来の量子コンピュータでした。

Googleの「量子エコー」は、ここで意図的に「やまびこ」を発生させる操作(これが「時間反転」操作です)を加えます。

すると、以下の2つの音が観測されます。

- 直接音: 「信号 + ノイズ」

- やまびこ: 「エコー信号 + ノイズ」

一見、どちらもノイズまみれです。しかし、この2つには決定的な違いがあります。

- ノイズ(風の音): 2つの観測でノイズはランダム、無関係(無相関)です。

- 信号(あなたの声): 「やまびこ」は「直接音」の反射なので強い相関があります。

Googleのアルゴリズムは、この2つのノイズまみれのデータを比較・統計処理します。

すると、ランダムで無関係な「ノイズ」成分は統計的に打ち消し合い(平均化されてゼロに近づき)、関連性のある「信号」成分だけが浮かび上がってくるのです。

これが、エラー訂正(QEC)が未完成でも、ノイズの海から正しい答えだけを釣り上げる「量子エコー」の凄さです。

エンジニア向け技術解説:時間反転によるカオス系の信号抽出

この成果の技術的な核心は、「時間反転テクニック」を用いてカオス系の振る舞いから検証可能な信号を抽出した点にあります。

1.目的:「検証可能性(Verifiability)」

2019年の「量子超越性」は、ランダムな計算(RCQ)を用いましたが、その結果が正しいかどうかの検証が困難でした。今回の目的は、「カオス系のシミュレーション」という科学的に意義があり、かつ古典コンピュータでは不可能なタスクで、検証可能な(Verifiable)優位性を示すことでした。

2. 手法 (Quantum Echoes Algorithm):

このアルゴリズムは、量子系を「時間順方向」に進化(Forward Evolution)させた後、システム全体に時間反転に相当する量子操作(Time Reversal “Echo”)を加えます。この「順方向 → 逆方向」という一連の操作を経ることで、外部から加わったランダムなデコヒーレンス(ノイズ)の影響は統計的に相殺されます。一方で、系の根源的な性質(カオス性)に関連する信号は、この操作によって選択的に増幅・再集束されます。

何がブレークスルーだったのか?

このアルゴリズムにより、GoogleはQECなしで、ノイズまみれのNISQマシン(105量子ビット Willowプロセッサ)から「検証可能」な信号を取り出すことに成功しました。

その結果は衝撃的なもので、この科学計算において、現行の世界最速スーパーコンピュータ「Frontier」(オークリッジ国立研究所)と比較して13,000倍の高速化を達成。Frontierが3.2年かかる計算を、わずか2時間で完了させたと報告されています。

さらに、この技術が「NMR(核磁気共鳴)分光法」による分子構造解析に直接応用可能であることも実証されました。

この13,000倍という速度差は、単に「速くなった」以上の意味を持ちます。

これは、創薬や材料科学の研究開発(R&D)において、従来は「不可能(=3年以上)」だった精密な分子シミュレーションが、「可能(=2時間)」になったことを意味します。

研究開発のサイクルが年単位から時間単位に変わるのです。

これは、量子コンピュータが抽象的なタスクではなく、創薬や材料科学といった実用的な科学計算で古典コンピュータの頂点を凌駕し始めたことを示す、歴史的なマイルストーンとなります。

IBM/HSBCの突破口:高忠実度ハードと「エラー軽減」技術

👨🏫 AI専門家が解説:なぜエラーを「後から差し引ける」のか?(体重測定の比喩)

IBMの「エラー軽減(Error Mitigation)」技術は、高性能な体重計の「ズレ」を補正する感覚に似ています。

1. 問題(従来のNISQ):

エラーが多い量子コンピュータ(=壊れた体重計)で体重を測ると、「70kg」と出ても、それが本当の値(信号)なのか、エラー(ノイズ)なのか区別がつきません。

2. IBMの解決策(ハード + ソフト)

- ハードの改善(Heron)

まず、IBMは「Heron」という、従来機よりエラーが格段に少ない(=ズレが小さい)高性能な体重計を作りました。これにより、ノイズが減り、信号が信頼できるようになりました。

- ソフトの改善(エラー軽減)

次に、この高性能な体重計(Heron)の「ズレの傾向」を徹底的に調査しました。例えば、「この体重計は、ノイズの影響で“必ず”測定結果を1%多めに表示する」というエラーのクセ(統計的傾向)をソフトウェアで学習させます。

3. 結論(エラーの差し引き)

このマシンで金融問題(体重)を計算し、「68.68kg」という答え(信号+エラー)が出たとします。

しかし、マシンには「エラーの傾向(+1%多めに出る)」という情報が分かっているので、ソフトウェアが計算結果からエラー分を「差し引き」ます。

(例: 68.68kg ÷ 1.01 = 68.0kg)

このようにして、エラーが含まれた生の計算結果から、エラーを取り除いた「真の値」を推定する技術、それが「エラー軽減」です。Googleがノイズを「打ち消す」のに対し、IBMはノイズを「推定して差し引く」アプローチで実用化の壁を突破しました。

エンジニア向け技術解説:Heronプロセッサとエラー軽減(Error Mitigation)

この成果の技術的な核心は、ハードウェア(Heron)の高忠実度化と、ソフトウェア(エラー軽減)の高度化の相乗効果にあります。

1.ハードウェアの鍵:IBM Quantum Heron

この計算に使用された156量子ビットの「Heron」プロセッサは、単なる大規模化ではなく、「質」を追求したマシンです。ゲート忠実度が従来機より大幅に向上(エラー率が低減)しており、これがエラー軽減技術の精度を支える土台となりました。エラーが少なければ少ないほど、エラーの「傾向」を統計的に推定しやすくなるためです。

2. ソフトウェアの鍵:エラー軽減(Error Mitigation)

QEC(誤り訂正)がエラーを「検知・修正」するのに対し、エラー軽減は「エラーを修正せず」、ノイズレベルを変えながら複数の計算を実行し、その結果から「ノイズゼロ(エラーなし)」の状態を統計的に推定(Extrapolation)する技術です(ZNE: Zero-Noise Extrapolationなどが代表的)。この技術により、NISQマシンでもQECなしで精度の高い計算結果を得ることが可能になります。

何がブレークスルーだったのか?

IBMとHSBCの共同研究は、このハードとソフトの組み合わせを、実際の金融(欧州社債市場)における「取引執行確率の予測」という実ビジネスの課題に適用しました。

その結果、量子コンピュータ(Heron + エラー軽減)が導き出した予測精度は、古典的な最先端AIモデルと比較して最大34%改善しました。

これは、量子コンピュータが「科学計算(Google)」だけでなく、「ビジネス上の課題」においても、既存の最強ツール(AI)を上回る価値(=商業的優位性)を生み出せることを世界で初めて実証した、歴史的なマイルストーンとなります。

結局、いつ実用化するのか? ロードマップはどれほど早まったか

今回のブレークスルーは、量子コンピュータのロードマップを根本的に書き換えました。従来の「10年後に突然、完璧なマシンが登場する」という単線的な未来予測は終わったのです。

これからの未来は、2つのトラック(段階)で進みます。

トラック1:NISQアドバンテージ(今、始まった)

エラー制御技術(エコーや軽減)と高性能NISQマシンを組み合わせ、「特定の専門問題(金融、創薬、材料科学、最適化)」に特化してスパコンを超える価値を出す段階。2025年秋の成果は、まさにこのトラックが始まった瞬間です。

トラック2:FTQC(誤り耐性)(まだ5年~10年先)

QECを完成させ、エラーを完全に克服した「論理量子ビット」による「汎用マシン」が登場する段階。あらゆる計算が可能になる真のゴールですが、これは依然として困難な道です。

直感的に言えば、私たちは「完璧なF1エンジン(FTQC)」の完成を待たずに、「特定のレース(金融など)専用のモンスターマシン(NISQ)」で勝利し始めたのです。この「特定問題での早期実用化」こそが、2025年がもたらした最大のロードマップ前倒し効果です。

対立する「2つの開発戦略」:迂回か、正面突破か

今回の成果(トラック1)は、「進化的アプローチ」の勝利と言えます。しかし、業界にはもう一つの大きな流れがあります。

戦略A:進化的アプローチ(迂回策 + QEC)

Google、IBM、IonQ、富士通などが採る主流のアプローチです。まず、既存のNISQデバイスの性能(忠実度)を極限まで高めます(IBMのHeronやIonQの99.99%達成)。

その上で、エラー制御技術で「トラック1(NISQ実用化)」を実現しつつ、その延長線上で「トラック2(QEC完成)」を目指す、現実的な道筋です。

戦略B:革命的アプローチ(正面突破)

Microsoftが巨額の投資を続ける、ハイリスク・ハイリターンなアプローチです。

戦略AのQECは膨大なオーバーヘッドが課題です。Microsoftは、この問題を根本的に回避するため、「ハードウェアレベルでエラー耐性を持つ」究極の量子ビット(トポロジカル量子ビット)で「エラーの壁」を正面から突破しようとしています。

2025年初頭、Microsoftはこの研究に基づき「Majorana 1」プロセッサを発表。まだトラック1の成果は出せていませんが、もしこの「革命」が成功すれば、トラック2(汎用マシン)への道をショートカットできる可能性があります。

ハードウェア開発競争:「質」と「規模」の爆発

「進化的アプローチ」を採る企業群は、量子ビットの「質(エラー率)」と「数(規模)」の両方で、熾烈な開発競争を繰り広げています。2025年は、その両方でブレークスルーが相次ぎました。

【質】IonQが達成した「忠実度99.99%」の壁

イオントラップ方式をリードするIonQは10月21日、業界で初めて2量子ビットゲート忠実度99.99%(エラー率0.01%)を達成しました。「Four Nines(フォーナイン)」と呼ばれるこの水準は、エラー軽減やQECの前提条件であり、「質」の競争で決定的なマイルストーンとなりました。IBMのHeronもこの「質」を追求したマシンです。

【規模】Caltechが実現した「6,100量子ビット」

中性原子方式は「規模」で他を圧倒しました。9月、Caltechが6,100個の中性原子アレイを発表。数百規模だった従来の水準を一気に10倍以上引き上げ、QECに必要な大規模化(トラック2)への現実的な道筋を示しました。さらにHarvard/MITは「2時間以上の連続動作」も実証しており、ダークホースから一気に主役候補へと躍り出ています。

| 方式 | 主要プレイヤー | 2025年の主要成果 | 戦略的特徴 |

|---|---|---|---|

| 超伝導 | Google, IBM, 富士通/理研 | 検証可能な量子優位性 (Google) 商業的優位性 (IBM) |

【進化的】成熟度が高く高速。NISQ応用(トラック1)で先行。 |

| イオントラップ | IonQ, Quantinuum | 忠実度99.99%達成 (IonQ) | 【質】忠実度が極めて高く、エラー制御/QECに有利。 |

| 中性原子 | Caltech, Harvard, QuEra | 6,100Qubitアレイ (Caltech) | 【規模】スケーラビリティに優れ、QEC(トラック2)への有力候補。 |

| トポロジカル | Microsoft | 「Majorana 1」プロセッサ発表 | 【革命的】QECの正面突破(トラック2直行)を目指す。 |

| 判定根拠 | 2025年は、これら異なるアプローチ(戦略ポートフォリオ)が、それぞれの強みを活かして並行開発される状況が明確になった。 | ||

もう一つの主軸:日本の「量子産業化元年」と国産機の挑戦

この世界的な地殻変動に対し、日本も明確な戦略を打ち出しました。政府は2025年を「量子産業化元年」と位置づけ、1兆500億円(約74億ドル)という過去最大級の国家投資を決定。基礎研究フェーズから、産業エコシステムとサプライチェーン構築へと軸足を移しています。

その戦略は2つの柱で進んでいます。一つは理化学研究所(理研)をハブとした「エコシステム構築」です。理研はIBMとQuantinuumの最新鋭機を導入し、スパコン「富岳」と接続(JHPC-quantum)。国内外の企業が「トラック1」の実証実験を行えるハイブリッド環境を整備しています。

もう一つの柱が「国産ハードウェア開発」です。2025年7月、大阪大学は「完全純国産」の量子コンピュータ(28Qubit)を稼働させました。これはチップだけでなく、中核部品である希釈冷凍機(ULVAC製)も含め、主要コンポーネントをすべて国内技術で賄った点で画期的です。技術的自律性の確保に向けた重要な一歩であり、富士通/理研も256Qubit機を発表するなど、国産機の開発が加速しています。

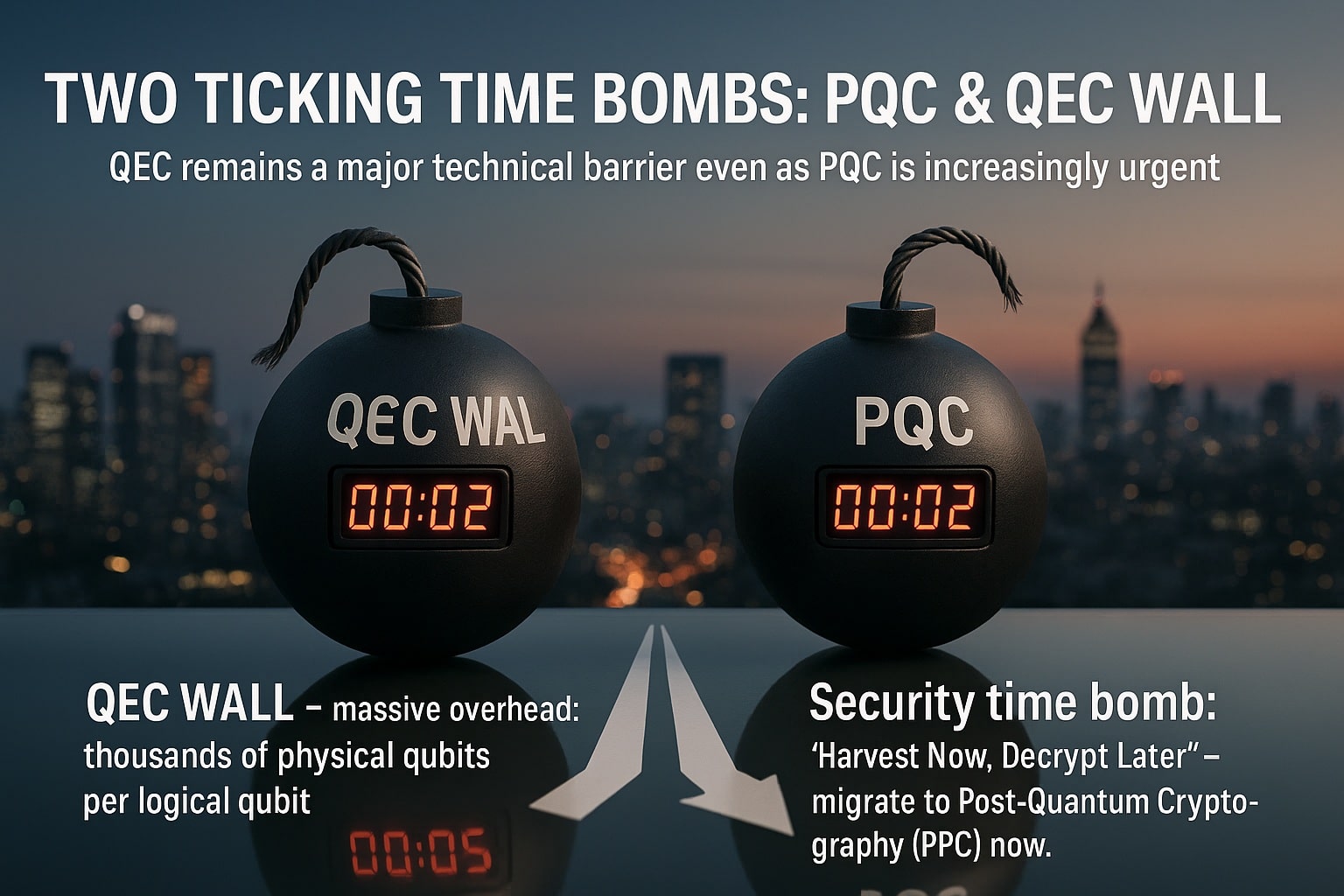

未来への「2つの時限爆弾」:PQCとQECの壁

2025年に大きな進展があったとはいえ、ロードマップは2つに分かれたままです。

第一に、「トラック2(汎用マシン)」を実現するための「QECの壁」は、依然として最大の技術的障壁です。戦略A(進化的)の道筋では、QECの膨大なオーバーヘッド(数千の物理ビットで1つの論理ビット)が最大のボトルネックであり続けています。

そして、量子コンピュータの発展は「光」だけではありません。現在のインターネットを支える暗号技術を解読できてしまうという「影」の側面、すなわちセキュリティという「時限爆弾」も同時に進行しています。

特に「HNDL(Harvest Now, Decrypt Later)」、すなわち「今は解読できなくても、暗号化されたデータを今のうちに盗み貯蔵しておき、将来量子コンピュータで解読する」という脅威は、すでに現実のものとされています。

このため、量子コンピュータでも解読できない新暗号「PQC(耐量子暗号)」への移行が、国家・企業レベルで喫緊の課題となっています。

日立ソリューションズや東芝などは、すでにPQC移行支援サービスや関連製品を市場投入しており、対策は待ったなしの状況です。

まとめ

長年の「悪役」であった「エラーの壁」は、QECによる正面突破を待たず、Googleの「量子エコー」やIBMの「エラー軽減」といった巧妙な「迂回策」によって、ついに実用化の突破口が開かれました。

これにより、ロードマップは「汎用マシン(まだ先)」と「特定問題マシン(今から)」の2段階に分岐しました。

開発戦略も、この「迂回策」を進化させるGoogle/IBMらの路線と、「壁」の正面突破を目指すMicrosoftの路線が明確に分かれています。

日本も「量子産業化元年」として、この歴史的な競争に本格参入しました。最大の課題であるQECの壁は残るものの、暗号解読の脅威「PQC」への対策は、すべての企業にとって「今すぐ」の課題となっています。この地殻変動の最前線から、今後も目が離せません。

Key Takeaways(持ち帰りポイント)

- 実用化の壁は「エラー」だったが、2025年はQEC完成を待たずに「エラー制御技術」で壁を迂回し始めた。

- Googleは「量子エコー」でエラーを打ち消し、IBMは「エラー軽減」でエラーを差し引く手法で成果を出した。

- ロードマップは2段階に分岐:「特定問題」の実用化は2025年から始まり、「汎用」マシンはまだ5〜10年先。

- 日本も「量子産業化元年」として1兆円規模の投資を開始し、阪大の「完全純国産」機が稼働した。

- 暗号解読の脅威「PQC」への対策は、HNDLのリスクにより、今すぐ取り組むべき経営課題となっている。

専門用語まとめ

- デコヒーレンス (Decoherence)

- 量子ビットの「重ね合わせ」状態が、ノイズによって壊れてしまう現象。量子コンピュータが計算エラーを起こす最大の原因であり、実用化を阻む「エラーの壁」の正体。

- 検証可能な量子優位性 (Verifiable Quantum Advantage)

- 量子コンピュータがスパコンを超える速度を出し、かつその計算結果が科学的に「検証可能」な状態。Googleが2025年10月に「量子エコー」技術で初実証した。

- 商業的優位性 (Commercial Quantum Advantage)

- 量子コンピュータが、実際のビジネス課題において、既存の古典コンピュータ(AIなど)よりも優れた価値(精度やコスト)を提供できること。IBMとHSBCが2025年に金融分野で初実証した。

- エラー軽減 (Error Mitigation)

- 量子誤り訂正(QEC)とは異なり、計算結果に含まれるエラーを統計的に推定し、後からソフトウェアで差し引く技術。現在のNISQマシンで実用的な計算を行うための鍵となる手法。

- 量子誤り訂正 (QEC)

- 量子ビットがノイズによって壊れやすい「エラー」を、リアルタイムで検知・修正する技術。多数の物理量子ビットを使って1つの安定した「論理量子ビット」を作るが、そのオーバーヘッドが最大の課題。

- PQC (耐量子暗号)

- Post-Quantum Cryptographyの略。将来の量子コンピュータによって解読されるリスクがない、新しい暗号アルゴリズム群。現在の暗号システムからの移行が世界的に急務となっている。

- HNDL (Harvest Now, Decrypt Later)

- 「今すぐ収穫し、後で解読する」というサイバー攻撃手法。現在は解読できなくても、暗号化された重要データを今のうちに盗み貯蔵しておき、将来量子コンピュータが実用化された時点で解読することを目指す。

よくある質問(FAQ)

Q1. エラー訂正(QEC)とエラー軽減(Mitigation)の違いは何ですか?

A1. 「エラー訂正(QEC)」は、計算中にエラーが発生したら即座に検知して「修正」する技術で、完璧な計算を目指すものです。一方、「エラー軽減」は、エラーがあるまま計算を進め、最後に「結果からエラー分を統計的に差し引く」技術です。2025年の成果は、この「エラー軽減」の進化によるものです。

Q2. 日本の「量子産業化元年」で、私たちのビジネスに何が変わりますか?

A2. すぐに全てのビジネスが変わるわけではありません。しかし、理研の「富岳」と量子コンピュータの連携(JHPC-quantum)など、国内企業が「トラック1(特定問題)」の実証実験を試す環境が急速に整備されています。まずは自社の課題に量子が使えるか、PoCを開始する企業が増加します。

Q3. PQC対策は、具体的に何から始めればよいですか?

A3. まず、自社システムで「どのデータが」「どの暗号方式で」守られているかを棚卸しすることから始まります。その上で、特にHNDL攻撃(今盗まれて将来解読されると困る長期保存データ)の対象となる箇所から、PQCアルゴリズムへの移行計画を立てる必要があります。専門ベンダーの移行支援サービス活用も有効です。

主な参考サイト

- Google’s demonstration of verifiable quantum advantage (Nature)(2025)

- IonQ Achieves Industry-First 99.99% Two-Qubit Gate Fidelity (IonQ News)(2025)

- IBM and HSBC Demonstrate First Commercial Quantum Advantage in Finance (IBM Research Blog)(2025)

- A 6,100-qubit neutral-atom array (Nature / Caltech)(2025)

- Announcing the Majorana 1 Processor (Microsoft Azure Blog)(2025)

合わせて読みたい

- 量子コンピュータ完全ガイド〖2025年最新〗主要各社の覇権戦争(最新動向)

- 富岳NEXT×量子コンピュータが切り拓く2030計算革命(ハイブリッド)

- GTC 2025でも注目!NVIDIAが量子コンピューティングで描く未来(エコシステム)

- 【誰でもわかるAutoML】使い方・主要ツール・企業の活用事例まで徹底解説(AI連携)

- 効率的なAIの時代 – 学習から推論へのパラダイムシフト(AI連携)

更新履歴

- 初版公開

- 2025年3月13日 情報アップデート

- 最新情報にアップデート、読者支援機能の強化