データ構造化が拓くAIの真価:DX成功への羅針盤【2025年版】

この記事を読むとAI時代に不可欠な「データ構造化」とDXの関連性がわかり、自社のデータ資産を価値に変える具体的なステップを理解できるようになります。

-

- 要点1:データ構造化は、散らかった部屋を片付けるように、PDFや画像等のデータを整理し、AIの性能を最大限に引き出すための必須プロセスです。

- 要点2:最新のデータ構造は、データの傾向をAIが自ら学習し、ハードウェアの性能を活かす「オーダーメイド」設計へと進化しています。

- 要点3:GPT-5等の最新AIを活用することで構造化は効率化し、その成果は高精度なRAGや需要予測といった形でビジネスに直結します。

Q1. データ構造化とは、簡単に言うと何ですか?

A. PDFや画像、メールといった形式の決まっていない「非構造化データ」を、AIが処理しやすいように表形式やJSON形式などに整理整頓することです。

Q2. なぜデータ構造化が重要なのでしょうか?

A. AIは構造化された綺麗なデータでなければ性能を最大限に発揮できないためです。「Garbage In, Garbage Out(ゴミを入れたらゴミしか出てこない)」の原則通り、AI活用の土台となります。

Q3. 最新のデータ構造化技術にはどんなものがありますか?

A. データの傾向をAIが学習する「ベクトル検索」、ハードウェア性能を活かす設計、そしてGPT-5のような最新AIを用いた文書解析技術などが主流です。

執筆・根拠

すべてはここから始まる。「データ構造化」という魔法 🧙

要約:AIプロジェクトが失敗する主因は「データの品質」にあります。非構造化データを整理する「データ構造化」こそが、AIの能力を解放する最初の鍵です。

AI活用が当たり前となった現代、多くの企業が「AIを導入したが、期待した成果が出ない」という壁に直面しています。その原因のほとんどは、AIに与える「データ」にあります。

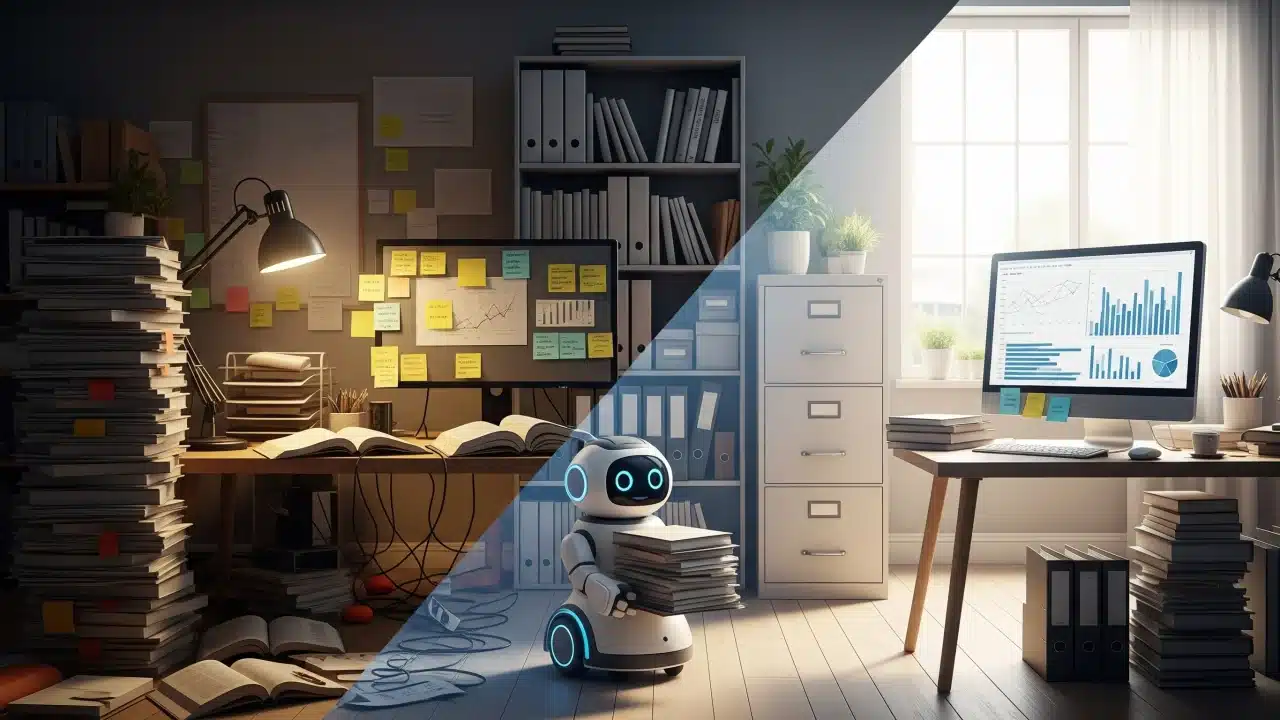

身近な例で考えてみましょう。あなたの部屋が、本や書類、小物で散らかり放題だったとします。これが非構造化データの状態です。この部屋で最高の知能を持つアシストを雇っても、どこに何があるか分からなければ、彼は能力を発揮できません。

一方、本は本棚にジャンル別に並べ、書類はファイルに整理されている部屋を想像してください。これが構造化データの状態です。アシストは必要な情報をすぐに見つけ出し、効率的に最高のパフォーマンスを発揮します。

ビジネスデータも全く同じです。特に、社内文書を検索して賢い回答を生成するRAG(Retrieval-Augmented Generation)のような最新AIシステムにとって、この「整理整頓」は生命線となります。PDF、Word、メール、画像、音声といった「非構造化データ」を、AIが理解しやすい形式に整理整頓する「データ構造化」こそが、AIプロジェクトの成否を分ける最初の、そして最も重要なステップなのです。

原石を磨く「研磨プロセス」:データ構造化の基本ステップ

要約:高品質な構造化データを得るには、データの棚卸しからガバナンス確立まで11の基本ステップが存在します。このプロセスがAI活用の強固な土台を築きます。

散在する非構造化データは、いわば価値を秘めた「原石」です。この原石から不純物を取り除き、その輝きを最大限に引き出すための、プロの宝石職人が実践する「研磨プロセス」が存在します。AIという最高の舞台でデータを輝させるために、以下の11のステップを道標として、価値創造の旅を始めましょう。

- データの棚卸し: 現状のデータをすべて洗い出し、どこに何が、どのような形式で存在するのかを把握します。

- データクレンジング: エラー、表記ゆれ、欠損値などを修正・削除し、データの品質と信頼性を高めます。

- データの構造化: テキストや画像などの非構造化データを、AIが処理しやすい形式(JSON、XMLなど)に変換します。

- 標準化: データフォーマットや命名規則、単位などを組織全体で統一し、データの一貫性を保ちます。

- エンティティの正規化: 「株式会社A」と「A社」のように、同じ対象を指す言葉を統一的な形式で表現します。

- メタデータの付与: データに「作成日」「作成者」「文書カテゴリ」といった付随情報を追加します。

- データの分割(チャンキング): 長大な文書などを、意味のある単位に分割し、AIが処理しやすいサイズにします。

- データの統合: サイロ化して分散しているデータを統合し、一元的に管理・活用できる基盤を整えます。

- 品質チェック: 整備後データが要件を満たしているか、エラーや不整合がないかを定期的に確認します。

- セキュリティとプライバシーの確保: データの不正アクセスや漏洩を防ぎ、個人情報などを適切に保護します。

- ガバナンス基盤の確立: EU AI法やNIST AI RMFなど国際基準と社内ポリシーを接続し、データ系統追跡(Lineage)にはOpenLineage等のオープンスタンダードを活用してデータの流れと変換の全行程を自動記録し、データエコシステム全体の可視性を確保します。(※EU AI法はAI提供者に法的義務を課す規制、NIST AI RMFはAIのリスク管理のための米国発の国際的な指針です)

これらのステップを着実に実行することが、AI活用の強固な土台となります。

AIを支える「心臓部」:最新データ構造化の仕組み ⚙️

要約:最新のデータ構造は、AIがデータ傾向を自ら学習し、ハードウェア性能を最大限活用する「オーダーメイド」設計に進化。高速化と効率化を実現しています。

データ構造化の最前線では、かつてのような「どんなものでも入れられる万能な箱」から、データとハードウェアの特性を最大限に活かす「オーダーメイドの棚」へと設計思想が根本的にシフトしています。RAGや需要予測といったAIアプリケーションの裏側では、以下のような最新技術が活躍しています。

AI/ML駆動データ構造:データ自身が整理方法を”学習”する

AI自身がデータの傾向を学習し、どこに何があるかを「予測」して高速アクセスを実現する技術です。特に、後述するRAGの検索エンジンで活躍するベクトル検索(HNSW)がその代表格です。

ハードウェアを意識した設計:PCの”筋肉”を使いこなす

コンピュータの性能は、計算を担当する「CPU」の速さだけで決まるわけではありません。実は、CPUがデータ保管庫である「メモリ」からデータを取りに行く往復時間が、処理速度の大きなボトルネックになっています。

これをスーパーでの買い物に例えてみましょう。非効率なプログラムとは、広い店内のあちこちに散らばった商品を、一つずつカートに入れに戻るようなものです。これでは移動時間ばかりかかってしまいます。

一方、「ハードウェアを意識した設計」とは、買い物リスト(=処理するデータ)を店のレイアウトに合わせて最適化し、隣り合った棚からまとめて商品をカートに入れるようなものです。CPUも同様に、メモリ上にデータが綺麗に連続して並んでいると、「SIMD命令」という得意技を使って一度に複数のデータをまとめて処理できます。このデータの並べ方の工夫こそが、PCの性能を物理レベルで限界まで引き出す鍵なのです。

確率的・近似データ構造:速さのためなら「ほぼ正しい」でOK!

Webサイトのアクセス解析などで「ユニークユーザー数は約何人?」といった問いに答える際、100%の正確さよりも「ほぼ正しい答え」を優先し、超高速・省メモリで処理する技術です。

HyperLogLogやCount-Min Sketchといった確率的データ構造は、理論的には従来のハッシュ表と比較して1/10程度のメモリ使用量で高い精度を確保可能とされており、大規模データ処理において広く活用されています。(※これらは巨大なデータの中から「種類」や「頻度」を数える際、少ないメモリで高速に近似値を出すための技術です)

これらの進化したデータ構造こそが、本記事で紹介するAI活用の土台となっているのです。

データタイプ別・最新構造化テクノロジー【2025年8月版】

要約:文書、画像、音声、Excelなど、データタイプ別に推奨ツールと解決策を紹介。GPT-5やGemini 2.5 Proなどが構造化プロセスを劇的に変えています。

かつては手作業も多かったデータ構造化ですが、今やAI技術の進化でそのプロセスは劇的に変化しています。ここでは、代表的なデータタイプごとに、具体的な課題とそれを解決する推奨ツールを解説します。

📄 文書・PDF:複雑なレイアウトの壁を越える

【多くの企業が抱える課題】

請求書や契約書、研究論文などのPDFは、複雑な表や図、段組レイアウトが多用されており、ここから正確な情報を手作業でコピー&ペーストするのは非常に時間がかかり、ミスも頻発します。

【推奨ツールと解決策】

この課題には、まず「LlamaParse」の利用を推奨します。LlamaIndex OSSコミュニティが開発したこのツールは、RAGでの利用に特化しており、最新のマルチモーダルAI技術を活用して文書を人間のように「見て」理解します。

単に文字を読むだけでなく、表の構造や段落の区切りを視覚的に認識するため、複雑なレイアウトのPDFからでも、データを正確な構造化形式(JSONやMarkdown)で抽出できます。これにより、手作業によるデータ入力の時間を大幅に削減できます。

📸 画像・動画:AIの「眼」が文脈を理解する

【多くの企業が抱える課題】

画像や動画に何が写っているかだけでなく、その「状況」や「文脈」までをAIに理解させ、より高度な判断に繋げたいというニーズが高まっています。

【推奨ツールと解決策】

この領域では「Gemini 2.5 Pro」が最高峰の性能を示します。匿名のAI同士を戦わせるブラインドテスト「LMArena」では2025年8月時点でELOスコア1470を記録し、トップポジションを維持しています(WebDev Arenaでは1443)[参考]。これはGPT-4oやClaude 3 Opusといった強豪を抑えていることを意味し、その総合力の高さを示しています。

この背景には、最大100万トークンの長文を処理し、複数のモダリティを統合的に処理する能力があります。例えば製造現場では、機械の外観画像とエラーログテキストを組み合わせた総合的な状況判断が可能です。

🎤 音声:精度と速度を両立する新時代の到来

【多くの企業が抱える課題】

2022年に登場したOpenAIのWhisperは、その圧倒的な認識精度で世界を驚かせましたが、高性能な「large」モデルは処理が遅く、リアルタイム用途や大規模処理にはコスト面の課題がありました。

【推奨ツールと解決策】

この精度と速度のトレードオフを解決したのが、2024年10月1日にリリースされた「Whisper Large V3 Turbo」です。これは、V3の高い認識精度を維持しつつ、アーキテクチャの変更(デコーダー層の削減)により、約5〜8倍の処理速度向上を実現しました[参考]。これにより、一般的な開発用PCでも高精度な音声認識が扱いやすくなり、多くのエンジニアにとって第一選択肢となっています。

📊 Excel・スプレッドシート:「汚れたデータ」を黄金に変える

【多くの企業が抱える課題】

一見構造化されているように見えるExcelも、セル結合や担当者ごとの自由なフォーマットにより、AIが直接読み込むには「汚れた」データと化しており、分析のボトルネックになっています。

【推奨ツールと解決策】

この課題には、「Trifacta (Alteryx)」やオープンソースの「OpenRefine」といったAI搭載のデータクレンジングツールが強力です。これらのツールに搭載されたAI(機械学習モデル)は、データ内のパターンや異常値を自動で学習します。

例えば、「Tokyo」と「Tōkyō」の混在を検知して修正案を提示するなど、これまで専門家が数時間かけていた手作業を数分で完了させ、クリーンなデータを「Looker Studio」や「Tableau」といったBIツールに直接連携させることが可能です。

構造化データが拓く未来:AI活用の最前線

要約:構造化データは、高精度な需要予測や業務自動化を実現します。特に次世代チャットボット技術「RAG」の性能を最大限に引き出すための鍵となります。

さて、こうして整理整頓された構造化データは、ビジネスの現場でどのように活躍するのでしょうか。その代表的な応用事例をご紹介します。

応用例①:超高精度な需要予測と市場分析

構造化された過去の売上データ、気象データ、SNSの投稿データなどを組み合わせることで、AIは驚くほど正確な未来予測を行います。小売業界では、構造化データとTransformer系の需要予測モデルを組み合わせることで、従来手法と比較してMAPE(平均絶対パーセント誤差)を大幅に改善する事例が複数報告されています。

応用例②:業務プロセスの超自動化(AI-OCR × RPA)

請求書や発注書といった帳票を最新のAI技術でデータ化し、その結果をRPAに連携させることで、データ入力からシステム登録までの一連の流れを完全に自動化できます。

応用例③:次世代AIチャットボット「RAG」とその先へ

2025年8月現在、RAG(Retrieval-Augmented Generation)は多くの企業がその精度向上に取り組んでいます。RAGの成功には、参照データの構造化品質が決定的な要因となります。まさに「GIGO(Garbage In, Garbage Out)原則」なのです。

しかし、基本的なRAGには本質的な限界も明確になってきました。確率的応答の不安定性や、深い文脈理解の不足という課題です。これを克服するため、2つの先進的なアプローチが実用段階に入っています。

Agentic RAG:自律的に思考・行動する「エージェント型RAG」

これは、エージェントが複数のツールや処理ステップを自律的に呼び出し、判断・行動するフレームワークです。従来の一括指示型RAGを超え、段階的な推論や複雑なタスクの連鎖が可能になります。

GraphRAG:データ同士の「関係性」を読み解く「知識グラフ型RAG」

この鍵は、構造化されたデータから知識グラフを構築し、それら間の関係性をRAGの検索・生成プロセスへ活用する点にあります。AIによる推論では、この“つながり”の理解が、より深い文脈理解と応答の正確性に直結します。GraphRAGの導入により、従来のRAGと比較して回答の関連性と精度の向上が複数の組織で報告されています。

重要なのは、これらの高度な手法が真価を発揮するには、本記事で一貫して解説してきた「高品質で意味のあるデータ構造化」が絶対に不可欠な土台となる、という点です。

Key Takeaways(持ち帰りポイント)

- データ構造化は、AIプロジェクトの成果を最大化するための最も重要な初期投資である。

- 最新のデータ構造化は、AIとハードウェアの進化を取り込み、より賢く、より高速になっている。

- 構造化されたデータは、Agentic RAGやGraphRAGのような次世代AI技術の真価を引き出す鍵となる。

6. AI市場の成熟とデータ基盤の重要性

要約:2025年8月のGPT-4o復活劇は、AIの評価軸が性能だけでなく多様化したことを示す象徴的な出来事。最適なAIを選ぶ時代が到来しました。

2025年のAI市場は、単一の万能モデルが全てを解決する時代を終え、用途に応じて最適なAIを使い分ける「市場成熟」の時代を象徴する出来事に直面しました。

2025年8月7日にOpenAIがGPT-5を公開し、UIからGPT-4oを含む旧モデルを非表示化したところ、SNS上で「#keep4o」運動が拡大。これを受け、同社CEOのサム・アルトマン氏は8月8日にPlus/Proユーザー向けにGPT-4oを維持すると表明し、8月13日には恒常的なオプションとして完全に復活しました[参考]。

この一連の出来事は、AIの評価軸がもはや単一の性能(ベンチマーク)だけではなく、実際の業務における使い勝手、コスト、そしてユーザーが感じる「対話の質」といった多様な要素によって決まる、新たな時代の幕開けを告げるものでした。

今後は、タスクに応じてAIを使い分ける「マルチLLMアーキテクチャ」が主流となります。例えば、実際のGitHubイシューを解決するベンチマークであるSWE-bench Verifiedで74.5%を獲得したClaude Opus 4.1[参考]を複雑なコーディングに、ユーザーとの対話にはGPT-4oを、といった具合に最適なモデルを動的に選択することこそ、AI活用の新たなスタンダードです。

まとめ

本記事では、AI時代の羅針盤となる「データ構造化」の重要性と、その実践的なステップを解説してきました。

2025年、私たちはAIの歴史が大きく動く瞬間を目の当たりにしました。最高性能を誇るGPT-5が登場したにも関わらず、世界中の開発者やユーザーが「私たちの仕事には、GPT-4oの使いやすさが必要だ」と声を上げ、その流れを変えたのです。

この出来事が我々エンジニアに教えてくれるのは、ただ一つ。もはや、AIは誰かから与えられるだけのツールではないということです。現場の課題を最も深く知る私たちが、目的に合わせて最適なAIを選び、その性能を最大限に引き出すためにデータを磨き上げる。その主体的な関わりこそが、AI時代の価値創造の源泉となります。

社内に眠る宝の山(非構造化データ)を前に、次に動くのは、この記事を読んでいるあなたです。まずは小さな一歩から、データ構造化という冒険を始めてみませんか。

専門用語まとめ

- データ構造化

- 形式が統一されていない「非構造化データ」(PDF、画像、音声など)を、AIが分析・処理しやすいように、一定の規則に従って整理・整形するプロセス。AI活用のための最も重要な前処理の一つ。

- RAG (Retrieval-Augmented Generation)

- 大規模言語モデル(LLM)が回答を生成する際に、外部の最新情報や専門知識データベースを検索(Retrieval)し、その内容を根拠として回答を生成する技術。ハルシネーションを抑制し、回答精度を高める。

- マルチモーダルAI

- テキスト、画像、音声、動画など、複数の異なる種類の情報(モダリティ)を同時に理解し、統合的に処理できるAIのこと。人間のように、複数の感覚情報を組み合わせて高度な判断を行う。

- ベクトル検索 (HNSW)

- 単語や文章の意味を数値の羅列(ベクトル)として表現し、そのベクトル空間内で「意味が近いもの」を高速に検索する技術。HNSWはその代表的なアルゴリズムで、RAGの検索部分などで広く利用される。

- マルチLLMアーキテクチャ

- 単一の万能なLLMに頼るのではなく、タスクの性質(コスト、速度、精度、対話の質など)に応じて、複数の異なるLLMを動的に使い分けるシステム設計思想。AI市場の成熟に伴い主流となりつつある。

よくある質問(FAQ)

Q1. 中小企業でもデータ構造化は必要ですか?

A1. はい、必須です。企業の規模に関わらず、AIを活用して業務効率化や新たな価値創造を目指すなら、データ構造化はその第一歩となります。近年は低コストで利用できるツールも増えており、中小企業でも取り組みやすくなっています。

Q2. データ構造化にはどれくらいの時間とコストがかかりますか?

A2. 対象となるデータの量、種類、複雑さ、そしてどこまで品質を求めるかによって大きく変動します。まずは特定の部署や業務範囲に絞ってスモールスタートで始め、効果を測定しながら段階的に拡大していくアプローチが推奨されます。

Q3. RAGの精度が上がりません。データ構造化で改善しますか?

A3. はい、大幅に改善する可能性が高いです。RAGの精度は、参照するデータの品質に直接的に依存します。データのクレンジング、メタデータ付与、適切なチャンキング(分割)といった構造化プロセスを経ることで、検索精度が向上し、結果として回答の質も向上します。

主な参考サイト

- OpenAI | Hello GPT-5 (Official Announcement)

- Google DeepMind | The Gemini family

- Anthropic | Introducing the Claude Opus 4.1 model family

- NIST | AI Risk Management Framework (AI RMF)

- McKinsey Digital | Why AI projects fail (2025 Report)

合わせて読みたい

- Agentic RAGとは?AIエージェントでRAGを強化する実践ガイド

- RAGの限界を超える:AIエージェントが切り拓くソフト開発の未来

- デジタルツイン2.0革命の幕開け|AIエージェントが変える産業の未来

更新履歴

- 初版公開

- GPT-5リリース情報、Claude Opus 4.1ベンチマーク結果、Gemini 2.5 Pro性能データを最新情報に更新

出典

- LMSYS Chatbot Arena Leaderboard, 2025-08-21.

- Hugging Face, “openai/whisper-large-v3-turbo,” 2024-10-01.

- Ars Technica, “OpenAI reverses course, brings back GPT-4o for paid users after backlash,” 2025-08-13.

- Anthropic, “Introducing the Claude Opus 4.1 model family,” 2025-08-05.

- McKinsey Digital, “Why AI projects fail,” 2025-06.