【2025年最新】主要5大LLMの機能と性能比較

本記事は主要5大LLMの「機能・性能」とベンチマークを徹底比較します。

AI(大規模言語モデル、LLM)が多すぎて結局どれを使えばいいか分からない…

そんなあなたに、データに基づく“モデル選定の判断材料”を提供します。

導入判断は記事A)思想と使分けは記事C)をご参照ください。

A)LLMの導入判断(価格・基盤・運用):

【2025】企業向けLLMの選び方|価格・導入基盤・運用ガイド

C)LLMの思想と使い分け:

LLMと検索エンジンの未来|思想と使い分け戦略【2025】

この記事の結論:

- 要点1:GPT-5.2/Gemini 3/Claude Opus 4.5の登場で、心臓部(推論モデル)は“年末アップデート局面”に突入。エージェントの性能上限(ツール実行・長文推論)が再定義された。

- 要点2:Gemini/Claude/Llamaはそれぞれエコシステム・安全性・カスタマイズ性で差別化。

- 要点3:自社用途に合う“心臓部”を選び、エージェント実装で価値へ接続する発想が重要。

FAQ:

- Q. ベンチマークの点数はそのまま業務性能に直結する?

- A. 参考値です。プロンプト制約・ツール使用可否・長文耐性など実運用条件で差が出ます。

- Q. 長文要約とコード生成、どちらを重視して比較すべき?

- A. 主要ユースケースに合わせて重みづけするのが合理的です。用途別マトリクスで整理します。

- Q. オープン(Llama)とクローズドの違いは?

- A. カスタマイズ自由度と責任分界はオープンが優位、運用性や安全対策はクローズドが手厚い傾向です。

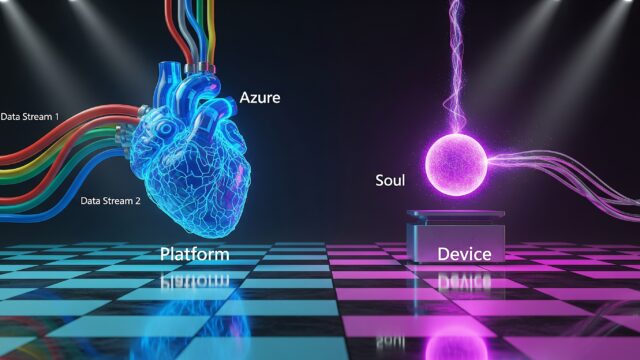

序章:AIの「身体」と、その裏で進化する「心臓部」

要約:私たちの日常に溶け込むAIの「身体(エージェント)」と、その性能を支える「心臓部(基盤モデル)」の共進化について解説します。

私たちの日常に、AIは急速に溶け込み始めています。スケジュールを自動で調整し、好みの音楽を推薦する。これらはAIの便利な「身体(エージェントアプリ)」として、誰もがその恩恵に触れることができます。しかし、その身体を動かし、日ごとに賢くさせている「心臓部」——すなわち基盤となる大規模言語モデル(LLM)が、今まさに水面下で革命的な進化を遂げていることを知る人はまだ多くありません。

「基盤モデルは大きければ大きいほど良い」という単純な規模拡大競争の時代は終わりを告げ、AIの知性は新たな段階へと移行しつつあります。本記事では、現在のAI業界を牽引する5つの主要な「心臓部」(GPT-5.2, Gemini 3, ClaudeOpus 4.5, Llama, Grok)を徹底比較・解剖します。その進化の最前線を理解することは、私たちの未来の「身体」がどのように変わり、社会に何をもたらすのかを解き明かす鍵となるでしょう。

主要LLMの比較表

要約:5つの主要LLMのパラメータ公開状況、推進母体、最新の実績、SWEベンチ表記の統一ルール、利用料金例、オープン状況を一覧で比較します。

| 項目 | GPT-5.2 (OpenAI) | Gemini (Google) | Claude (Anthropic) | Llama (Meta) | Grok (xAI) |

|---|---|---|---|---|---|

| パラメータ数(公開状況) | 非公開(専有) | 非公開(専有) | 非公開(専有) | Llama 4 Scout:17B active / 109B total Llama 4 Maverick:17B active / 400B total (MoEアーキテクチャ/公表・提供) |

非公開(専有) |

| 推進母体 | OpenAI(MS提携/一部オープンウェイト系も提供) | Google DeepMind(Google全体と連携) | Anthropic(Amazon・Google支援) | Meta(オープンウェイト) | xAI(Xと統合/リアルタイム連携) |

| 最新モデル実績 | GPT-5.2:2025/12/11 (GPT-5.1:11/12、GPT-5:8/7) |

Gemini 3 Pro(Preview):2025/11/18 (Gemini 3 Flash(Preview):2025/12/17。正式版・提供範囲は順次拡大するため、最新のGoogle公式情報を参照) |

Claude Opus 4.5:2025/11/24 (Sonnet 4.5:9/29) |

Llama 4(Scout/Maverick):2025/4/5 | Grok 4.1(Grok 4系):2025/11/19 (例:Fast/Heavyなど2025年末時点の派生。名称やラインナップは今後変更される可能性があるため、常に最新のxAI公式情報を参照) |

| SWE-bench Verified(条件明記) | 80.0% (OpenAI公表/SWE-bench Verified/GPT-5.2) GPT-5.1:76.3%(Verified)、GPT-5:74.9%(Verified、n=477サブセット) ※SWE-bench Pro は別指標(別セット)につき混同注意 |

— (公表なし) | 80.9% (Anthropic公表/SWE-bench Verified/Claude Opus 4.5) 77.2%(Claude Sonnet 4.5/条件付き:10回平均・200K thinking等) 74.5%(Claude Opus 4.1/公式公表値) |

— (公表なし) | — (公表なし) |

| 利用料金例 | ChatGPT Plus:$20/月(Proは別プラン) | Gemini Advanced/Pro系:$19.99/月 | Claude Pro:$20/月(年払い割引あり) | 無料(セルフホスト可/推論コストは自前) | X / Grok の料金は地域・税・決済・提供形態で変動します。購入前に必ず公式料金ページで最新価格を確認してください。 参考:第三者報道では「SuperGrok Heavy:$300/月(2025年12月時点)」等の言及あり(公式の料金体系とは異なる可能性があるため、最終確認は公式で)。 |

| OSS / Open-weight | △(gpt-oss系の提供あり) | ×(クローズド) | ×(クローズド) | ○(オープンウェイト) | ×(クローズド) |

| 判定根拠 | 料金は変動するため、必ず公式サイトで最新情報を確認すること。 厳密な優劣判断には、同一条件での再測定が必要です。加えて、現時点のSWE-benchスコアの多くはメーカー自己公表であり、第三者による完全再現検証が揃っていないケースもあります。したがって本記事の数値は「傾向を見るための参考指標」として扱い、「絶対的な性能ランキング」としての断定は避けます。 |

||||

📝 SWE-bench記載に関するポリシー

数値は「再現性と比較公平性」を担保するため、出典+条件を必ず明記しています。

例)GPT-5.2の80.0%は SWE-bench Verified における公式公表値、Claude Opus 4.5の80.9%も SWE-bench Verified における公表値です。SWE-bench Pro や別サブセットの値とは混同しないよう注意が必要です。これらは「自律型エンジニア」としての能力を測る重要な指標ですが、実務での性能は各社のスキャフォールド(実行基盤)に依存します。

参考:一部メディアでGemini 3のSWE-benchに関する言及がありますが、公式発表として確認できないため、本表(公式発表ベース)には反映していません。

LLMの未来予測|心臓部AIがもたらす社会・ビジネスへのインパクト

要約:「心臓部(基盤モデル)」は推論力と運用効率の両輪で進化し、私たちの「身体(エージェント)」は自動化の範囲と信頼性を拡張します。具体例(GPT-5.2/Claude Opus 4.5/Llama 4/Grok 4.1)を前提に、方向性・可能性・課題・実装指針を整理します。

AIの「心臓部」は今後どのように進化し、私たちの「身体(エージェント)」をどう変えていくのでしょうか。方向性は次の4点に集約されます。

進化の方向性

- マルチモーダル化の実務適用: テキスト×画像×音声×動画を前提に、PC操作・ブラウジング・ツール実行まで一連で扱う(例:GPT-5.2の実行エージェント統合)。

- 知識の構造化と推論の持続性: 長時間・長文の一貫推論やコード修正を安定化(例:Claude Opus 4.5の80%超えSWE性能)。RAGは“検索→統合→検証”のリファレンス設計へ。

- パーソナライズとセキュアメモリ: 個人・組織プロファイルを安全に学習・反映。権限分離/監査ログ/PII保護を標準装備に。

- 説明可能性と信頼性(XAI+評価): 出力根拠の提示、エージェント行動のシミュレーション&サンドボックス検証に加え、**agentic workflow(計画→tool use→実行→検証)**全体を対象とした自動評価基盤(ベンチ+実務メトリクス)を統合。reasoning特化モデルは、この評価・ガバナンスとセットで活かす必要があります。

進化が拓く可能性

- 研究・開発の加速:

実験計画立案→文献要約→コード生成→結果解釈までを半自動でループ。 - 医療・法務の高度支援:

長文の証拠・診療記録を横断要約し、判断補助とエラー検知を強化。 - 教育の個別最適化:

学習履歴に基づく出題・解説・口頭試問、学習計画の動的生成。 - 業務のエージェント化:

調査→資料作成→社内承認→発注・請求などの一気通貫オートメーション。

乗り越えるべき課題

- バイアスと安全性:

データ偏り、指示逆転、幻覚。出典トレーサビリティと人間の最終承認を制度化。 - プライバシー・機密:

社外送信の最小化、暗号化RAG/オンプレ/セルフホスト選択。 - 運用コストとSLA:

長文・長時間推論の上限管理、キューイング、プロンプトキャッシュでTCO最適化。 - 評価の標準化:

SWE-benchや長文要約等の外部ベンチに加え、自社KPI(品質・時間短縮・再現率)で継続評価。

実装指針(6〜12か月の現実解)

- 用途分解→モデル割当:

生成、要約、コード、分析などを分離し、マルチLLMで最適配席(例:長文はClaude、総合力・実行力はGPT、コスト重視はGemini、データ主権はLlama)。 - RAGの再設計:

検索→要約→検証の二段RAG、出典リンク必須、社内KBのバージョニング。 - ガバナンス:

役割ベース権限、監査ログ、PIIルール、人間の最終承認(HITL)をワークフローに組込む。 - 評価・運用基盤:

自動テスト(ベンチ+自社KPI)、レート制御、費用ダッシュボード、失敗時のフォールバック設計。

AGIへの道筋

LLMは、人間のようにあらゆる知的タスクをこなすAGI(汎用人工知能)に向け、「思考する」→「説明できる」→「新しい解決策を創造する」の段階で進化中です。

当面は、強い推論+安全なエージェント運用+評価ガバナンスの三位一体が現実解。

この“現実解の徹底”が、次のフェーズ(自律的課題発見と長期計画)への足場になります。

一文まとめ:心臓部の進化は、エージェントの自動化範囲と信頼性を押し上げる。勝敗を分けるのは、モデル選定×RAG設計×ガバナンス×評価運用の総合力です。

役割別ポイント&アクション:LLM進化を事業に活かす視点

要約:経営者からエンジニアまで、各役割が最新LLM(GPT-5.2/Claude Opus 4.5/Gemini 3/Llama 4/Grok 4.1)を事業・業務へ落とし込むための具体アクションを提示。心臓部=推論モデルと、身体=エージェントを前提に“今できる一手”を明確化します。

役割別 LLM活用ポイントとアクション

| 役割 | 注目ポイント | アクション(今すぐできること) |

|---|---|---|

| CEO / CTO | 競争優位の再設計/投資対効果(ROI) |

|

| プロダクトマネージャー | 顧客体験の再定義/LLM-機能の価値検証 |

|

| ITマネージャー | データガバナンス/SLAとコスト(TCO) |

|

| コンサルタント | 業界別バリューチェーン最適化 |

|

| 研究者・エンジニア | 倫理的AI/再現性のある評価 |

|

| 判定根拠 | 各役割において、LLMの技術進化(推論・長文・検索統合・安全性・自律実行)が事業インパクトに直結する領域を抽出し、短期に回せるアクションを優先提示。 | |

30-60-90日 ローンチ計画(全社横断の現実解)

- Day 0–30:用途分解・モデル仮配席/二段RAGの試作/費用ダッシュボード設置/最低限のガバナンス(HITL・出典必須・ログ)。

- Day 31–60:評価自動化(外部ベンチ+自社KPI)/プロンプト・ツール権限のAB/ユーザーテスト→UI改善。

- Day 61–90:コスト最適化(キャッシュ・圧縮・バッチ)/SLA整備(レート・タイムアウト)/部門横展開。

測定すべきKPI(例)

- 品質:正答率、出典一致率、再問い合わせ率、レビュアー訂正率。

- 速度:初回応答時間、完了までのタクトタイム。

- コスト:1000トークンあたり費用、案件あたり費用、キャッシュ命中率。

- 採用:MAU/WAU、継続利用率、NPS/CSAT。

- 安全:PIIヒット率、ブロック/警告件数、監査ログ網羅率。

リスク and 対策(最低限のセーフティネット)

- 幻覚・誤情報:出典リンク必須/重要判断は人間最終承認(HITL)。

- データ漏えい:機密ラベルの自動検出/外部送信禁止ルール/セルフホスト・暗号化RAGの選択肢。

- コスト暴走:レート制御、プロンプトキャッシュ、長文上限、タイムアウト。

- 再現性不足:データ・プロンプト・ツールのバージョン固定と再実行ID。

Key Takeaways(持ち帰りポイント)

- AIの進化は心臓部(推論モデル)×身体(エージェント)の共進化として捉える。

- GPT-5.2で性能競争は新段階へ。ただし安全性と最高知能(Claude Opus 4.5)、コスト量産(Gemini 3)、主権/カスタム(Llama)、時事即応(Grok)など選定軸は多様化。

- 勝負を決めるのは、モデル選定×RAG設計×ガバナンス×評価運用の総合力。

参考:導入判断(価格・基盤・運用)は記事A、性能比較(機能・ベンチ)は記事B、思想と使い分けは記事Cをご参照ください。

まとめ

本記事では、AIの進化を支える5つの「心臓部」を比較し、その未来を展望しました。OpenAIのGPT-5.2が性能と実行力で新たな基準を打ち立てつつも、AnthropicのClaude Opus 4.5がSWE-benchで80%の壁を突破するなど、各モデルは安全性・知能(Claude)、コスト量産(Gemini)、主権/カスタム(Llama)、時事即応(Grok)などの独自の強みと戦略を持ちます。

AIの進化は専門家だけのものではありません。より強力な「心臓部(推論モデル)」の登場は、より賢く便利な「身体(エージェントアプリ)」として私たちの生活や業務に浸透します。専門家は最適な心臓部を選定・開発し、私たちはその恩恵を最高の身体として実感する——この共進化の時代において、誰もがAI進化の当事者です。本記事が最前線を理解し、未来に参加する第一歩になれば幸いです。

専門用語まとめ

- 大規模言語モデル(LLM)

- AIの「心臓部」にあたる基盤技術。大量データで学習し、人間のような言語理解・生成・推論を行う。

- AIエージェント

- LLM等を心臓部として、ユーザーの指示に基づき自律的にタスクを計画・実行する仕組み。ブラウジングやツール実行、PC操作なども統合される。

- 汎用人工知能(AGI)

- 様々な領域の知的タスクを自己学習し実行できるAI概念。現在のLLMはAGIへの重要な一歩と位置づけられる。

- RAG(Retrieval-Augmented Generation)

- 検索で一次情報を取得し、モデル出力の裏取りと最新化を行う方式。出典リンクの明示が実務標準。

- SWE-bench / SWE-bench Verified

- ソフトウェア修正課題の外部ベンチマーク。出典・タスク集合・評価手順が異なると比較できないため、同一条件での再測定が前提。

よくある質問(FAQ)

Q1. 「Show additional models」はどのプランでONにできますか?

※提供モデル・表示可否は時期・地域・プランで変動します。最新の公式ヘルプ/アカウント設定画面で確認してください。

Q2. o3/o3-proは使えますか?

Q3. GPT-5.2のコンテキスト長は?

Thinkingはタスクに応じた拡張推論を適用し、Chatはプランにより上限が異なります。

※コンテキスト長はプランやモードごとに頻繁に更新されるため、本記事ではあえて数値の例示を行っていません。最新の上限値は、必ずOpenAIの最新ヘルプ・ドキュメントでご確認ください。

📝 SWE-bench に関する但し書き

公開値は出典・タスク集合・評価手順が異なる場合があり、同一セット・同一手順での再測定なしに優劣は断定できません。記事Bでは、出典(自社公表/公式LB)と条件差を明記して掲載しています。

主な参考サイト

- Stanford HAI – AI Index Report 2025

- Hugging Face – Open LLM Leaderboard

※Open LLM Leaderboard など外部ランキングは、2024〜2025年にかけて評価ベンチや集計方法が改訂されており、古いスコアと新しいスコアを同列比較できません。本記事では順位そのものより、評価軸の変化(難易度・多言語化など)を重視します。

合わせて読みたい

- 【2025年末版】OpenAI全モデル徹底比較!GPT-5.2登場で選択激変

- 【2025年末版】GPT-5.2登場!LLM徹底比較!GPT・Claude・Gemini完全版

- 【2025年最新】4大LLMとの付き合い方|思想・戦略・活用で選ぶ最適解

更新履歴

- 初版公開

- 最新情報にアップデート、読者支援機能を強化

- まとめ/用語集/FAQを刷新、SWE但し書きを明記

- 年末のモデル刷新(GPT-5.2/Gemini 3/Claude Opus 4.5/Grok 4.1)を反映。比較表・SWE-bench注記・結論・まとめを更新。