AIの品質を脳で測る時代へ。2025年のニューロアラインメントとは?

この記事を読むと、AIの思考プロセスを人間の脳活動と比較する「ニューロアラインメント」の核心がわかります。fMRI×AIモデルによる脳活動予測の最前線と、その品質・安全性を評価する具体的な方法論を学びます。

- 要点1:従来の性能評価の限界を克服し、AIの「思考プロセス」を人間の脳に近づける革新的なアプローチ(別名:brain encoding、マルチモーダル脳AI)です。

- 要点2:Metaの「TRIBE」がAlgonauts Challenge 2025年版で優勝し、その有効性を証明。高品質な基盤モデルとTransformerによる時間統合が技術的な中核です。

- 要点3:ビジネス応用は主にPoC段階ですが、メディア評価や教育効果検証での技術展開も進行中。医療分野ではNeuralink等によるBCI臨床試験が継続しています。

序章:AI開発の光と影、そして新たな夜明け

要約:従来のAI評価指標が抱える「汎化の罠」という大きな壁を解説。AIの性能と実用性の乖離という課題が、人間の脳を新たな羅針盤とするニューロアラインメントの登場を促した背景を物語ります。

2010年代、AIの世界は黄金時代を迎えているかのように見えました。しかし、その輝かしい進歩の影で、研究者たちはある巨大な壁に突き当たっていました。

それが「汎化の罠」です。テストでは満点を取るAIが、ひとたび現実世界に出ると、いとも簡単に機能不全に陥るのです。

このままでは真に信頼できるAIは生まれない——その危機感が、研究者たちの目を、人類の最も身近で最も深遠な参照モデル、すなわち「人間の脳」へと向けさせました。AIの性能(What)だけでなく、その思考プロセス(How)を問うというわけです。

AIを通じて、私たち自身の「知性」とは何かという根源的な問いに迫る、壮大な知的冒険が幕を開けたのです。この挑戦の中心にあるのが、ニューロアラインメント(Neuro-alignment / brain encoding)という新たなパラダイムです。

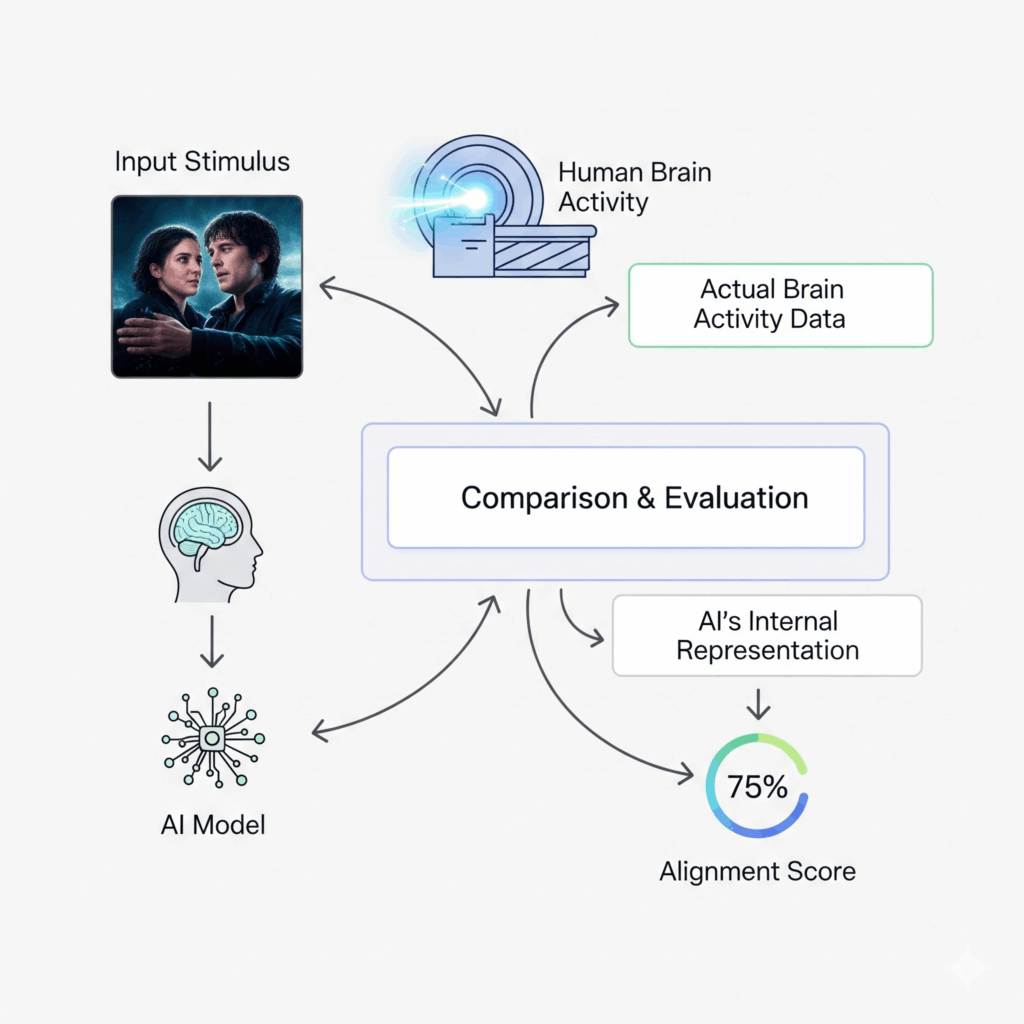

この図はAIの思考を人間の脳で測る「ニューロアラインメント」の概念を表します。まず映画などの共通の刺激を人間とAIに提示。次にfMRIで計測した「実際の脳活動」と、AIが情報を処理する際の「内部表現」を中央のシステムで比較・評価します。その結果、両者の思考プロセスがいかに似ているかが「アラインメント・スコア」として算出されます。AIの安全性を脳科学の視点から検証する次世代のアプローチです。

Algonauts Challenge(2025年最新):AIの「真の知性」を問う脳科学からの挑戦状

要約:

AI評価の革命的コンペ「Algonauts 2025 Challenge」の概要を解説。長編映画を含むマルチモーダルな題材と、未知のデータに対する性能のみを問う厳格なルールが、AI開発にパラダイムシフトを促した点を説明します。

AI開発の閉塞感を打ち破るべく、一つの壮大な挑戦状が世界に提案されました。

それが、人間の脳活動予測の精度を競う国際コンペ「Algonauts Challenge」です。

特に2025年の大会は、AIの「真の知性」を問う、かつてなく厳格なルールを提示しました。評価は、学習データ(Friends S1-6等)と分布が異なる未見6作品(例:Pulp Fiction/もののけ姫/Passe-partout/World of Tomorrow/Planet Earth/Charlie Chaplin)に対する脳活動の予測精度で汎化性能を厳しく検証します。

この徹底したOOD(Out-of-Distribution)評価は、モデルが学習データを単に「暗記」するのではなく、普遍的な「理解の原則」を学習しているかを厳しく問うものです。この設計は、263チーム(TRIBE論文の記述)が参加する中で、人間の脳が行うような深い情報統合を実現するアーキテクチャの探求を強いる「強制関数」として機能しました。

👨🏫 AI専門家が解説:AI評価ベンチマークの進化と現在地

Algonauts Challengeがどれほど画期的なのかを理解するために、AIの能力を測る「物差し」がどう進化してきたかを見てみましょう。この進化の先に、ニューロアラインメントが位置付けられます。

- タスク固有型ベンチ: 画像認識(ImageNet)など、特定の単一能力を測定。

- 言語理解総合ベンチ: GLUEなど、複数の言語タスクで総合的な理解力を測定。

- 生成・プログラミングベンチ:

HumanEvalなど、コード生成や数学的推論といった創造性を検証。 - マルチモーダル認知ベンチ: VQAなど、複数情報の統合処理能力を評価。

- 汎用推論ベンチ: ARCなど、抽象的ルールを発見・応用する能力を測定。

- 人間脳整合型ベンチ:

そして、本記事の主役であるAlgonauts Challengeです。AIの内部表現と人間の脳活動の一致度を評価し、未知の状況での頑健性や安全性を脳指標で定量化します。

王者の技術:Meta「TRIBE」はいかにして壁を越えたか

要約:Algonauts 2025 Challengeの勝者、Meta「TRIBE」の技術を解剖。高品質な基盤モデルの表現をTransformerで統合する、トライモーダル(3種情報対応)の非線形エンコーダとしての構造を明らかにします。

この難関を制したのは、Metaが開発した「TRIBE」でした。

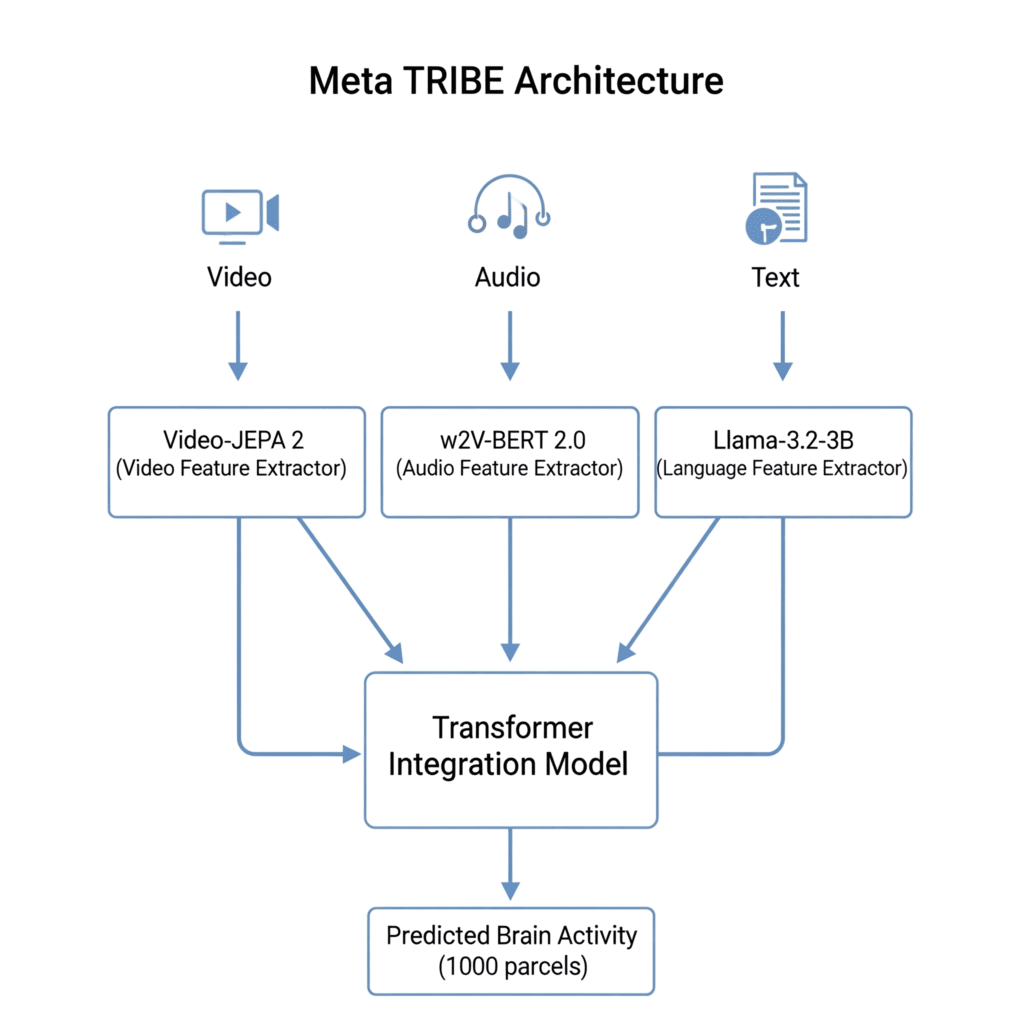

その核心は、Video-JEPA 2(動画理解)、w2v-BERT 2.0(音声解析)、Llama-3.2-3B(言語理解)という異なるモダリティの表現を取り込み、その時間的な変化をTransformerで統合するトライモーダルの非線形エンコーダである点にあります。

このアーキテクチャにより、映像・音声・テキストという複雑に絡み合った情報を、脳が処理するのと近い形で統合的に扱うことを目指しました。

実際、上位チームとの性能差は僅少であり、特徴抽出器の質と統合手法の精緻さが勝敗を分けたと総括されています。評価は1,000パーセルのピアソン相関の平均で行われ、TRIBEは正規化相関で平均約0.54(説明可能分散の54%)という高いスコアを記録しました。

ビジネスへの架け橋:「in-silico検証」という鍵

要約:ニューロアラインメントをビジネスで実用化する核心技術「in-silico検証」を解説。倫理的・コスト的課題を低減し、スケーラブルなAI評価を可能にする仕組みと、その概念的な実装イメージを紹介します。

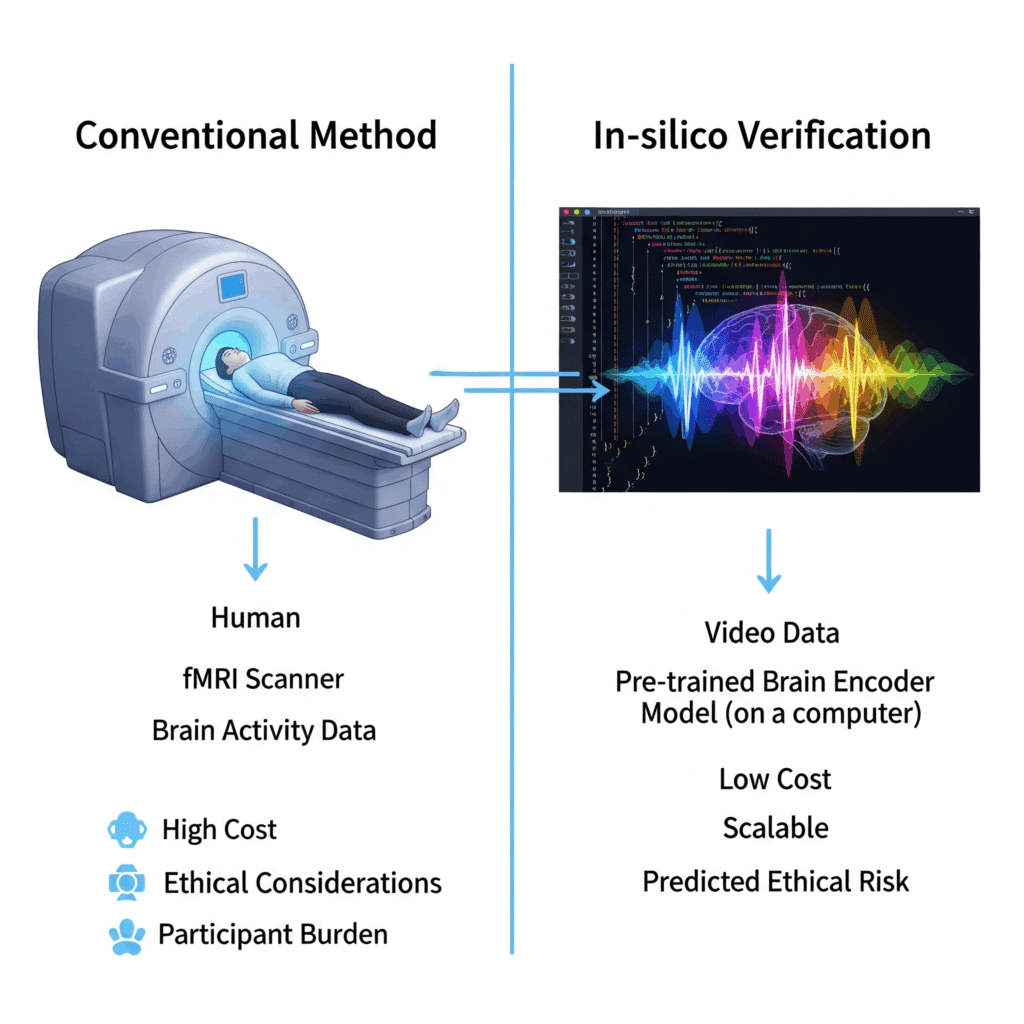

しかし、この革新的なアプローチを研究室からビジネスの世界へ解き放つには、倫理やコストという大きなハードルがありました。この難題を解決する鍵こそが、「in-silico(インシリコ)検証」です。

これは、事前に訓練された脳エンコーディングモデル(Brain encoder)を用いて、コンピュータ上で脳活動パターンを予測・検証する技術です。

このアプローチの最大の利点は、公開済みの研究データで学習した予測モデルのみを利用するため、新規の個人脳データ取得を伴わず、プライバシー・同意の主要リスクを低減できる点にあります。

👨🏫 Meta FAIR公開のTRIBEモデル実装例(概念的)

in-silico検証がどのように機能するか、そのコンセプトをコードで見てみましょう。実在するライブラリを使い、TRIBEのようなマルチモーダルAIがどのように構築されるかのイメージを示します。

※注意:これは概念を説明するための簡易的なコードであり、実際の実装はより複雑です。

transformersライブラリ等をインポート

import torch

from transformers import AutoModel

1. TRIBEの構成要素となる基盤モデルをロード(※モデル名は仮のものです)

video_encoder = AutoModel.from_pretrained("meta/video-jepa-2")

audio_encoder = AutoModel.from_pretrained("meta/wav2vec2-bert-2.0")

text_encoder = AutoModel.from_pretrained("meta/llama-3.2-3b")

2. マルチモーダル特徴抽出の関数(簡易版)

def extract_multimodal_features(video_input, audio_input, text_input):

# 実際には、各データ形式に合わせた詳細な前処理が必要です

video_features = video_encoder(video_input)

audio_features = audio_encoder(audio_input)

text_features = text_encoder(text_input)

# 抽出した特徴量を統合

return torch.cat([video_features, audio_features, text_features], dim=-1)

注:TRIBEモデルの公式な実装は、Meta AI (FAIR)のGitHubリポジトリで公開されています。

未来への展望:脳とAIが融合する地平

要約:ニューロアラインメントが拓く市場(メディア、教育、医療)の可能性を解説。2025年の最新動向である「脳基盤モデル」にも触れつつ、脳の「デジタルツイン」へと繋がる長期的な未来像を展望します。

in-silico検証という翼を得たニューロアラインメントは、今まさに、私たちの社会の様々な領域へ飛び立とうとしています。

実用化は主に医療分野のBCI(脳コンピュータインターフェース)で急速に進展しています。2025年現在、NeuralinkはPRIME試験で脳内インプラントの継続評価を、Synchronは血管経由BCIのCOMMAND試験で在宅使用評価を報告するなど、臨床試験が米国・欧州の主要病院で進行中です。

一般ビジネス応用はまだ研究段階ですが、教育効果測定やメディアの視聴維持率評価などで概念実証が始まっています。

2025年に入り、この分野では「脳基盤モデル(Brain Foundation Models)」という新たな潮流が生まれています。BrainGFMやBrainOmniなど、fMRIやEEGで事前学習した大規模モデルが、教育・診断領域で従来手法より高精度を示す事例がACL 2025等で報告されています。

こうした技術の先に見えるのは、個々の脳の働きをコンピュータ上で再現する、いわば脳の「デジタルツイン」構築に向けた壮大なビジョンです。これは、AIを通じて私たち自身の知性を解き明かす、壮大な旅の始まりに他なりません。

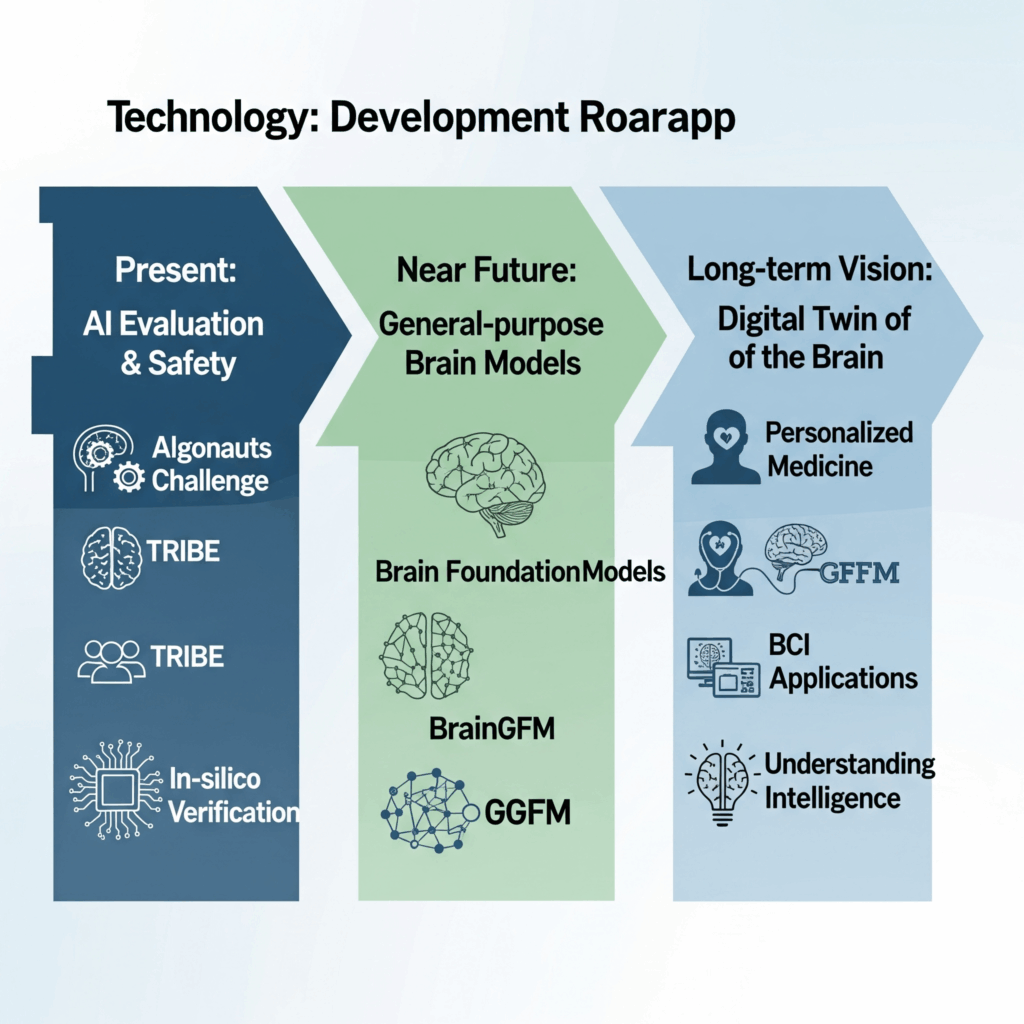

この図はニューロアラインメント技術の発展ロードマップです。

現在はAIの評価・安全性検証(TRIBE等)が中心ですが、やがて汎用的な「脳基盤モデル」へと進化し、長期的には個別医療や知性解明に応用される「脳のデジタルツイン」という壮大な目標に繋がっていく可能性を示しています。

Key Takeaways(持ち帰りポイント)

- ニューロアラインメントは、AIの思考プロセスを人間の脳と比較する、次世代の評価パラダイムである。

- Metaの「TRIBE」は、Algonauts 2025 Challengeを制し、高品質な基盤モデルとTransformerによる統合手法の有効性を証明した。

- ビジネス応用はPoC段階。「in-silico検証」で倫理リスクを低減しつつ、既存KPIとの相関検証から着手するのが現実的。

【本技術の限界と倫理的課題】意思決定における注意点

本記事で紹介したアプローチには、現時点でいくつかの限界と倫理的課題が存在します。

第一に、fMRIを用いた研究はまだ被験者数が少なく、特定のタスクに限定されています。第二に、fMRIは血流変化を捉えるため時間解像度に限界があります。

第三に、脳活動の個人差を乗り越えて一般化するには更なる研究が必要です。

また、倫理面では再同identif再同定(匿名化されたデータから個人を特定する)リスクや、予測モデルの悪用・転用リスクが残るため、厳格なガバナンス体制の整備が不可欠です。したがって、この手法を意思決定の単独根拠とせず、従来のUX調査など人間によるベンチマークと併用することが強く推奨されます。

まとめ

本記事では、AI評価の新潮流「ニューロアラインメント」を巡る壮大な挑戦の物語を解説しました。

Meta「TRIBE」の成功は、AIの内部表現を脳活動と比較するアプローチの可能性を明確に示しました。

ビジネス応用はまだPoC段階ですが、「in-silico検証」は倫理的懸念を低減しつつAIの品質評価に新たな軸をもたらします。本技術の限界とリスクを理解し、既存の手法と組み合わせることで、より安全で信頼性の高いAI開発への道が拓かれるでしょう。

専門用語まとめ

- ニューロアラインメント(Neuro-alignment)

- 人間の脳活動パターンとAIモデルの内部表現の相関度を測定し、モデルを評価・改良する研究領域。初出では「brain encoding」と併記されることが多い。

- 例:AIの答え方が人の脳活動とどれほど一致しているかを調べる。

- Brain encoder / Brain encoding

- 脳エンコーダ/脳エンコーディング。感覚刺激(映像や音声など)を入力として受け取り、それに対する脳活動(fMRI信号など)を予測するAIモデル、またはそのプロセスを指します。TRIBEはこの一種です。

例:音声を聞いたとき脳のどの部分が反応するか、AIで予測する。

- in-silico neuroscience(インシリコ・ニューロサイエンス)

- コンピュータシミュレーションを用いて脳の機能や情報処理を研究する計算論的神経科学の一分野。本記事の文脈では、Brain encoderを用いた仮想的な脳応答実験を指します。

例:人の脳を直接使わず、AI上で脳の反応を予測して評価する。

- TRIBE(トライブ)

- Meta FAIRが開発した、映像・音声・テキストの三つの情報を統合する脳エンコーダーモデル。Algonauts 2025 Challengeで首位を獲得。(出典: TRIBE: TRImodal Brain Encoder (arXiv, 2025-07))

- 例:映画のワンシーンをAIと人に同時に見せ、TRIBEは映像・音声・テキスト情報を統合し、人間の脳活動のパターンを高精度で予測します。

- Algonauts Challenge(アルゴノーツ・チャレンジ)

- AIモデルが人間の脳活動をどれだけ正確に予測できるかを競う国際的な科学コンペティション。未知データ(OOD)に対する汎化性能が厳しく問われます。(出典: Algonauts Project Official Site)

- 例:たとえば映画『もののけ姫』を人に見せたときの脳活動パターンを、AIがどこまで正確に再現・予測できるかを競うコンペです。

-

OOD(Out-of-Distribution)

学習時に見ていない新しい種類のデータ。

例:友人の動画で学習したAIに「未知の映画」を見せて本当の実力を調べる。

よくある質問(FAQ)

Q1. 脳活動の予測精度が上がると、どのような倫理的問題が考えられますか?

A1. 「マインドリーディング(思考盗聴)」に繋がる懸念が指摘されます。だからこそ「in-silico検証」が重要になります。この手法は、製品開発や評価の段階で個人のプライベートな脳データを新たに必要としないため、プライバシー・同意に関する主要リスクを低減できます。ただし、本記事の「限界と倫理的課題」で述べた通り、再同定や悪用リスクは残るため、厳格な倫理ガバナンスの整備が不可欠です。

Q2. この技術を自社で導入する場合、何から始めるべきですか?

A2. 以下の5ステップでPoC(概念実証)から始めることをお勧めします。(1) Meta FAIRのTRIBE公式リポジトリを取得。(2) 自社コンテンツ(動画等)で特徴量を抽出。(3) 公開データで予測精度のベースラインを再現。(4) 自社の重要KPI(視聴維持率など)と予測脳応答との相関を検証。(5) 結果に基づき、自社独自の評価基準を策定します。

主な参考サイト(一次情報源を優先)

- TRIBE: TRImodal Brain Encoder for whole-brain fMRI response prediction (arXiv) [TRIBE論文]

- Insights from the Algonauts Challenge: Towards General Brain Encoders (arXiv) [コンペ総括論文]

- Official TRIBE Code Repository (GitHub)

- Algonauts Project Official Site

- The Courtois NeuroMod dataset [公開fMRIデータセット]

合わせて読みたい

- AIの脳を再設計せよ:KANsとFlow Matchingの革新

- XAIと因果AIの実践ガイド:EU AI法対応から経営実装まで〖2025〗

- PHYSICAL AI(フィジカルAI)とは?- 社会構造を再定義する究極のDX〖徹底解説〗

- AIが自己を設計する時代へ|自己進化型AIの全貌と未来図

- 〖2025年完全ガイド〗AI規制とガバナンス:EU法と米国の違い、企業が知るべき戦略的対応法

更新履歴

- 初版公開