Apple Intelligenceの真実:最強の逆襲か、時代遅れの賭けか?

AppleのAI戦略「Apple Intelligence」の全貌を、その背景、技術、未来のリスクまで徹底解説します。本記事を読めば、次世代技術を読み解く「解像度」が上がります。

執筆者からひと言

AppleはAIで出遅れた──。

2022年末、OpenAIがChatGPTを発表すると、世界は生成AIの熱狂に包まれました。

GoogleやMicrosoftは継続的に新モデルやサービスを展開し、Anthropic(Claude)やPerplexity AIといった新興勢力も急成長。生成AIの舞台は、既存ビッグテックと新興スタートアップが入り乱れる戦国時代と化しました。

その間、かつてSiriで世界を驚かせたAppleは、プライバシーという譲れぬ哲学を守るために表立った動きを控え、沈黙を続けます。

2024年6月、WWDC24でついに「Apple Intelligence」を発表──これは単なる新機能ではなく、AI時代の覇権を再び握るための渾身の一手だった、そのはずでした。

しかし2024年末時点では、その評価は二分されていました。Appleの戦略は、歴史的勝利パターンの再現か、それとも過去の栄光にすがる最後の賭けだったのか──。本記事では、その全貌を時系列で解き明かします。

第1幕:プライバシーというジレンマ、失われた数年

Appleが生成AI競争で後れを取った理由は、技術力不足ではなく、むしろ「哲学の強さ」にありました。

Siriの栄光と停滞

物語は2011年、iPhone 4Sと共に登場した音声アシスタント「Siri」から始まります。

スマートフォンに話しかければ即座に答えが返ってくる──その未来的な体験は世界を驚かせ、Appleが再び時代を切り開いた瞬間でした。

しかしその後、Siriは期待通りに進化できませんでした。文脈を理解せず、複雑な質問には「すみません、よくわかりません」と返す姿は、次第に時代遅れの象徴へと変わっていきます。

技術ではなく哲学という壁

なぜ、Siriは停滞したのでしょうか。

競合は、検索履歴やメール、位置情報といった大量の個人データをクラウドに集め、それをAI学習の燃料として性能を急速に向上させていきました。

一方Appleは「ユーザーのプライバシーは何よりも優先される」という原則を堅持。個人データを安易にクラウドへ送ることを許しませんでした。

このため、AIの学習機会は意図的に制限され、性能差は年を追うごとに拡大。結果としてAppleは、安全性は高いが孤立した“周回遅れ”のマシンのような存在となってしまいます。

この慎重すぎるアプローチこそが、2022年から2024年にかけての「失われた数年」でした。

第2幕:逆襲の切り札「Apple Intelligence」と伝統の勝利方程式|AppleのAI戦略の全貌

2024年6月、WWDC24の舞台でついにベールを脱いだ「Apple Intelligence」。

その発表は、沈黙を続けてきたAppleがAI時代に本格参入する合図となりました。プレゼンは磨き抜かれ、発表直後は「プライバシーと高性能を両立させた唯一のAI体験」と絶賛されました。

Appleが打ち出したのは、「オンデバイスAI」、「Private Cloud Compute(PCC)」、「OpenAI提携」という三位一体の戦略。

この布陣は、プライバシーを最優先しながら機能面でも妥協しない──まさに“Apple流”の解答でした。

しかし2024年末にかけて、その評価は落ち着きを見せ始めました。

一部のユーザーは「ようやくAIがiPhoneに本格搭載された」と歓迎しましたが、競合はすでに次世代AIエージェントや新しいデバイス形態に移行しており、Apple Intelligenceは一部の専門家・ユーザーから「遅れてきた優等生」と評されることもありましたが、その実装にはApple独自の哲学が反映されています。

2-1. 技術的解答:オンデバイスAI × プライベートクラウド

Appleのアーキテクチャは明快です。

第一の矢は「オンデバイスAI」(用語解説)。日常的な処理はiPhoneやMac内部で完結し、A17 ProやMシリーズチップのニューラルエンジン(用語解説)

が数十億パラメータ規模と推定される軽量化モデルをオフラインで高速実行します。遅延ゼロ、データ流出ゼロ──これはAppleの哲学が最も色濃く表れる部分です。

第二の矢が「Private Cloud Compute」(用語解説)。必要な時だけ、安全性が検証済みのApple独自クラウドを利用するという発想は、クラウドを“常用”する競合と一線を画します。オンデバイスで守り、クラウドで攻める──この二段構えがApple Intelligenceの中核です。

2-2. なぜ安全なのか?Private Cloud Computeを支える設計(概要)

AppleのPrivate Cloud Compute(PCC)は、オンデバイス中心の方針を維持しながら、必要な時だけ安全にクラウド計算を利用できる仕組みです。ポイントは「クラウドに送っても中身を誰にも見せない」という設計思想にあります。詳しい技術解説は用語解説「プライベートクラウドコンピューティング(PCC)」で後述します。

👨🏫 かみ砕きポイント

Private Cloud Computeの安全性は、「誰にも覗けない装甲輸送車」にたとえられます。データ(積荷)は鍵のかかった箱に入れられ、特別仕様の車に乗って目的地まで運ばれます。途中で中身を覗くことはできず、目的地に着いたらすぐに中身は消去されます。つまり、クラウドを経由しても“誰にも見られない”というわけです。

2-3. 戦略的解答:既存エコシステムとOpenAIとの握手

Appleの最大の武器は、世界で稼働する十数億台のアクティブデバイスという巨大なエコシステムです。OSアップデートひとつで、一夜にして全ユーザーに新機能を届けられる――この圧倒的な展開力は、他社には真似できません。

しかし、AI分野には自社モデルが苦手とする領域も存在します。そこでAppleが選んだのは、ChatGPTを提供するOpenAIとの提携。ユーザーの許可を得たうえで、広範な知識を必要とする質問や生成タスクをChatGPTに委ねる仕組みです。これは「プライドより実利」を選び、ユーザー体験を最優先するという現実的かつしたたかな判断と言えます。

もちろん、この提携はWin-Winの関係ですが、同時にブランド体験の一部を外部に委ねるというリスクも伴います。Appleにとってはまさに諸刃の剣です。

Key Takeaways(持ち帰りポイント)

- AppleのAI戦略は「オンデバイスAI」+「PCC」の二段構えが基盤

- 十数億台のデバイスへの即時一斉展開が最大の強み

- OpenAIとの提携は、自社の弱点補完とユーザー体験向上を両立する戦略的判断

第3幕:AppleのAI戦略が直面する3つの構造的リスク

AppleのAI戦略は、オンデバイス処理とプライバシー重視の強みを持ちながらも、いくつかの構造的な課題を抱えています。以下の3つは、その中でも特に中長期的な成長を左右するリスクです。

外部依存によるブランド体験の分断

OpenAIとの提携は短期的には機能拡充につながりますが、ユーザーが体験する「Appleらしさ」を外部に委ねるリスクも伴います。サービス停止や方針変更が発生すれば、Appleのエコシステム全体に影響を及ぼしかねません。

生成AI競争におけるスピードの遅れ

GoogleやMicrosoftはクラウドネイティブな生成AI開発を猛スピードで進めています。一方、Appleはプライバシーや安全性を優先するあまり、機能投入のペースが遅れる可能性があります。市場が加速度的に進化する中で、この差は致命傷になり得ます。

開発者エコシステムの活性化不足

AppleはハードウェアとOSを自社で統合する強みを持ちますが、外部開発者が生成AI機能を活用できる場やAPIの公開方針はまだ限定的です。結果として、AI時代におけるアプリやサービスの多様性が十分に広がらない懸念があります。

Key Takeaways(持ち帰りポイント)

- OpenAI依存は短期的なメリットと引き換えにブランド体験のコントロールを失うリスクを伴う。

- 安全性重視は評価できるが、生成AI市場のスピード競争で不利になる可能性がある。

- 開発者エコシステムの制約は、長期的なAI展開の多様性とスピードを阻害する。

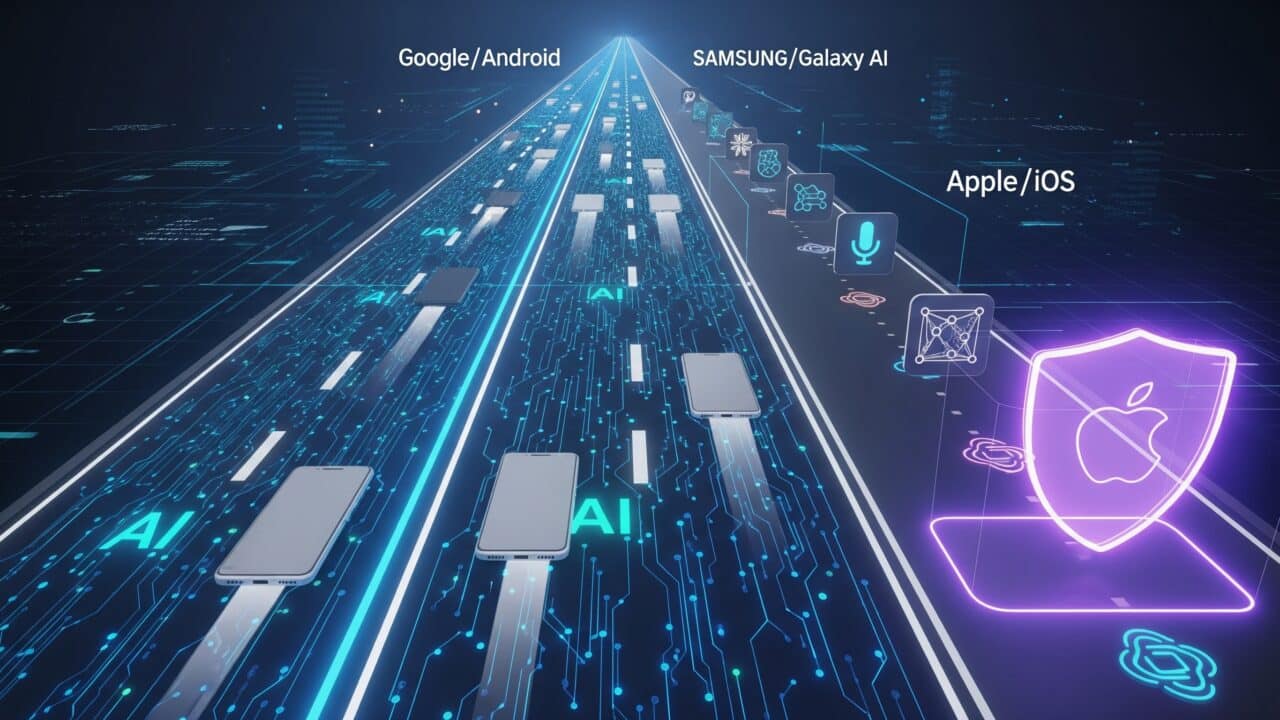

第4幕:スマホOSのAI統合競争とAppleの選択

4-1. Appleが歩む慎重なAI統合戦略

Appleは生成AIや大規模言語モデル(LLM)の急速な進化を注視しながらも、機能の実装や発表ではあくまで段階的かつ慎重な姿勢を保ってきました。

他社が次々とOSレベルへのAI統合を加速させる中、Appleは既存のiPhone体験を壊さず、ブランド価値とプライバシー保護を最優先するアプローチを取っています。 この戦略はユーザー信頼の維持という面で強みがありますが、一方で革新的な機能提供のスピードでは後れを取るリスクも高まっています。

4-2. 他社の攻勢とAI UXの転換点

2025年現在、スマートデバイスAI戦略はApple・Google・Samsung・Microsoft、そしてOpenAIやAnthropicなどの新興勢力が急速に進化・競争を繰り広げています。

Apple Intelligenceは、世界最高クラスのプライバシー設計(PCC/オンデバイス処理)とAppleエコシステムによる一斉展開力で、信頼性と安心感を両立。一方で、開発者拡張やモデル選択の柔軟性は今後の成長課題です。

Google Gemini/Nanoは、Tensorチップの高速化・横断的AI統合・幅広いAndroidアプリ連携でUXの進化と利便性を強調。汎用性とイノベーション速度は業界随一です。

Samsung Galaxy AIは、翻訳/要約/カメラ/ビデオ/通訳など、ハードとAIが一体となった多言語・直感的な体験に特化。

Microsoft Copilot/Surfaceは、ビジネス・オフィス用途に最適化されたAIで、企業や教育機関への導入が加速。

新興勢力(OpenAI, Anthropicなど)は、クラウドAI/API展開力と技術革新速度で各社OEMや専門分野への浸透を進めており、AIエージェントによる新しい体験や端末も登場しています。

【競合比較表】Apple Intelligence vs. 主要競合AI戦略(2025年時点)

| 項目 | Apple Intelligence | Google Gemini/Nano | Samsung Galaxy AI | Microsoft Copilot/Surface | 新興勢力(OpenAI, Anthropicなど) |

|---|---|---|---|---|---|

| AI搭載方式 | オンデバイスAI + Private Cloud Compute(PCC) + OpenAI提携 | オンデバイスAI+クラウドAI(Gemini Nano/Pro) | オンデバイスAI+クラウドAI(Galaxy AI) | クラウドAI(Copilot)+ローカル基本AI | フルクラウドAI/API中心 |

| プライバシー重視度 | 世界最高水準(PCC×オンデバイス処理・5層防御) | 標準的(ユーザー選択でオフ/クラウド分離機能あり) | 標準的(Samsungアカウント経由の一部認証) | オプションで強化可(エンタープライズ重視) | クラウド依存度高(ユーザーデータで性能を最大化) |

| 対応デバイス/拡張性 | iPhone 15 Pro以降/M1チップ以降(Mac/iPad)/Apple Watch・AirPods等 | Pixel, Android 9以降主要機種/アプリ横断 | Galaxy S24以降/Fold, Tab等の最新Galaxy | Surface, Windows 11 PC/Office連携 | Web・スマホ全般/APIで各社OEMへ展開 |

| AI体験領域 | 写真編集、通知整理、パーソナル提案、Siri刷新、セキュア連携 ChatGPT | 通話要約、リアルタイム写真解析、翻訳、Gmail自動化 | 翻訳/要約/カメラ編集/Sペン連動/ビデオ生成/通訳 | Office自動要約/生成機能/Teams連携/Copilot拡張 | AIエージェントAPI/知識生成/画像/テキスト/コード |

| 開発者拡張性(API等) | 現時点限定的(SDKは一部公開→徐々に拡大予定) | GeminiステップアップAPI/Androidエコ拡張 | Galaxy専用API/サードパーティ連携は限定的 | Microsoft Graph API/Office特化の拡張 | API主体で柔軟/RAGやカスタム基盤を提供 |

| 差別化ポイント | プライバシー至上主義、Appleエコ全体一斉展開、独自クラウド、提携戦略 | モデル多層切替×幅広いアプリ横断活用、Tensorチップ | ハードとAI体験の連動性、アジア圏リアルタイム通訳重視 | Office基盤との“働くAI”最適化、大企業・教育導入豊富 | 技術革新速度、API展開力、モデル性能・独自UI |

| 現時点の評価(2025年) | 安全・信頼は圧倒/機能深度や自由度では一歩後発 | UX進化・汎用性・AIのOS浸透度はトップ | 直感的UX/多言語/エコシステムで特定市場に強み | ビジネス利用・生産性領域・既存Officeユーザーに浸透 | 専門分野やAI新興デバイス、ニッチ市場で急成長 |

4-3. 「待ったなし」のAI統合タイムライン

AI業界の進化速度はかつてないほど速く、パーソナルエージェントやアンビエントAI(用語解説)といった次世代機能は、2026年頃までに標準化するとの業界予測もあります。

このタイムラインを踏まえると、Appleに残された猶予は「数年」ではなく、むしろ四半期単位での意思決定と実装が求められます。 もしAppleがこの波に乗れれば、世界最大かつ安全性の高いパーソナルAI基盤を構築できるポテンシャルを持ちますが、そのためには技術的制約(オンデバイス処理性能、モデル最適化)や文化的ハードル(プライバシー哲学との整合性)を乗り越える必要があります。

Key Takeaways(持ち帰りポイント)

- AppleはAI UXで後発ながら、安全性とプライバシー重視の強みを持つが、実装の遅れは致命的リスクとなる。

- GoogleやSamsungはAIをOSに深く統合し、スマホ中心からAI中心のUXへの移行を加速している。

- iPhoneがパーソナルエージェントやアンビエントAIを搭載すれば市場に大きなインパクトを与えるが、文化的・技術的課題を突破する必要がある。

第5編: Appleの「AI中心」移行シナリオと今後の選択肢

5-1. 「AI中心」へ完全に移行する分水嶺

Appleがこれまで維持してきたのは、デバイス体験の一貫性とプライバシー優先の設計思想です。しかし、GoogleやSamsungが進めるAI機能の深い統合により、ユーザーの行動様式そのものが変わりつつあります。今後数年は、スマートフォンが単なるアプリケーションのハブではなく、ユーザーの意図や状況を先読みして行動する「AI中心」デバイスへと進化する局面になる可能性があります。この転換点でAppleがどのような一歩を踏み出すかが、競争力の維持に大きく影響すると考えられます。

5-2. ハードウェア連携を生かす可能性

Appleの強みは、iPhone、Apple Watch、AirPods、Macといったデバイス群を独自のエコシステムで結びつけている点にあります。もしAI統合を進めるなら、これらのデバイス間でのシームレスな連携を軸にする可能性があります。 たとえば、Apple Watchが健康データや行動パターンをリアルタイムに解析し、iPhone経由でパーソナライズされた提案を行うといった形です。こうしたアプローチは、他社との差別化を図るうえで有効な方向性になり得るとみられます。

5-3. プライバシーと利便性の両立という課題

Appleは長年、ユーザーデータの保護をマーケティングの中心に据えてきました。 そのため、生成AIやパーソナルエージェントを導入する際には、データ処理をどこまでデバイス内で完結させるかが重要な判断基準となる可能性があります。 オンデバイスAI(用語解説)の活用は、プライバシーを守りつつも利便性を高める道の一つですが、計算資源やモデルサイズの制約という技術的課題も残ります。

5-4. 段階的統合のシナリオ

急激な変化を避けるため、Appleはまずは一部アプリや機能に限定してAIを導入し、その後OS全体に拡張する可能性があります。 例えば、写真編集やメール返信提案などの領域で精度と安全性を検証しながら、段階的に利用範囲を広げるといった手法です。こうした慎重な進め方は、ブランド哲学に沿ったアプローチでありつつも、市場動向への対応スピードを確保するバランスが求められます。

5-5. 今後の分岐点

AI業界の進化は非常に速く、主要なパーソナルAI機能が2026年頃までに標準化するとの見方もあります。Appleが現行戦略を維持するのか、それともより積極的にAIを基盤へ組み込むのかは、今後1〜2年の間に大きく方向づけられるかもしれません。 いずれの選択をする場合でも、Appleらしい安全性と体験価値を維持しながら競合との差別化を図る戦略が鍵になると考えられます。

まとめ

AppleのAI戦略は、表面的には他社に比べ慎重に見える一方で、同社の強みであるハードウェア・サービスの統合力と、プライバシー重視の設計思想を背景にしています。

GoogleやSamsungがAIをOSや標準アプリに深く組み込み、生活の中心をAIへと移行させる流れが加速する中、Appleは独自の基盤を整えながら最適なタイミングをうかがっている可能性があります。

それぞれの戦略や強みを理解することで、自分に最適なAI体験・デバイス選択が可能となります。「プライバシー最重視」か「最新機能を最速で」「ビジネス生産性追求」かなど、あなたの用途・価値観によってベストな選択肢も大きく異なるのです。

静かに牙を研ぐAppleは、AI時代の「iPhone」となる革新的な体験を再び世界にもたらせるのか。それとも新たな挑戦者に座を譲るのか。あなたはこの壮大な技術競争の結末を、どのように予測しますか。

以上

専門用語まとめ

- オンデバイスAI

- クラウドサーバーに頼らず、スマートフォンやPCなどのデバイス内部でAI処理を完結させる技術。通信遅延がなく、オフラインでも動作し、プライバシー保護に優れます。

- プライベートクラウドコンピューティング(PCC)

- Appleが開発した、プライバシーを最優先するクラウド処理技術。必要な時だけ安全性が検証されたApple独自クラウドを利用し、処理後はデータを即座に破棄します。この安全性は「5つの壁」による多層防御で支えられています:

1. 暗号化とデータ消去(送受信・処理後の保護)

2. 専用設計のハードウェア(Appleシリコン搭載サーバー)

3. サーバーの身元確認(正規PCCへの厳密な認証)

4. 処理中のデータ保護(計算中も中身を覗けない設計)

5. 外部専門家による監視(継続的な公開検証と透明性)

- アンビエント・コンピューティング

- コンピュータやセンサーが日常環境に溶け込み、ユーザーが意識せずとも状況に応じて知的サービスを提供する概念。AIが「空気(ambient)」のようになる未来像です。

- ニューラルエンジン

- Appleが自社開発するチップ「Appleシリコン」に搭載されている、AIの機械学習タスクを高速処理するために特化したプロセッサコアです。

よくある質問(FAQ)

Q1. 結局、Apple Intelligenceはいつから日本語で使えますか?

A1. Appleの公式発表によると、2024年秋に米国英語のベータ版として提供が開始され、その他の言語(日本語を含む)への対応は2025年中に順次拡大される予定です。具体的な日程は今後の発表を待つ必要があります。

Q2. 私の持っているiPhoneやMacは対応していますか?

A2. Apple Intelligenceは高度な処理能力を要するため、iPhoneではA17 Proチップを搭載したiPhone 15 Pro以降、MacやiPadではM1チップ以降を搭載したモデルが対象となります。全てのデバイスで利用できるわけではないため、注意が必要です。

Q3. ChatGPTとの連携は、具体的にどういう時に役立ちますか?

A3. Siriや各種ツールがAppleのモデルだけでは答えられない、より広範な専門知識や創造性が必要な場合に役立ちます。例えば、特定のテーマに関する長文のレポート作成や、複雑なプログラミングのアイデア出しなど、より高度な知的作業を依頼する際に、ユーザーの許可を得てChatGPTが応答します。

Q4. Private Cloud Computeを使っても、プライバシーは本当に安全だと言い切れますか?

A4. 100%の安全を保証することはどの技術でも不可能ですが、Appleが採用した5層のセキュリティ設計は、現在のクラウドAI技術において最高レベルのプライバシー保護を目指したものです。特に、第三者の専門家による検証を許可している点は、その透明性と自信の表れと言えるでしょう。

更新履歴

- 情報アップデート。用語解説、FAQ等読者支援を強化。

- 初版公開

主な参考サイト

- Apple Intelligence – Apple(日本)

- プライベートクラウドコンピューティングのセキュリティ調査 – Apple

- アップルのAI「Apple Intelligence」は、いかにしてプライバシーを守るのか|WIRED.jp

- OpenAI、ジョニー・アイブ氏の「io」AIハードウェア会社との契約を締結 – MacRumors

合わせて読みたい

- AppleとOpenAIの提携がもたらすAIの未来

- Ambient Agent:AI新時代の幕開け

- AIはどこへ行く?エージェント、イノベーター、パーソナルAIの未来

- OpenAI io社買収でAIハードウェア時代が本格開始

以上