Perplexity(パープレキシティ)とは|機能・料金・使い方をわかりやすく解説【2025年10月最新版】

従来の「検索エンジン」の時代は終わり、AIが直接的な答えを示す「アンサーエンジン」が新たな標準になりつつあります。この記事を読めば、その筆頭格であるPerplexity AIの全機能から、最新のCometブラウザ・Firefox統合の動向、そして背景にある著作権リスクまで、そのすべてを戦略的に活用する方法がわかります。情報収集の質と速度を、今こそ飛躍させましょう。

- 要点1:Googleの網羅性とChatGPTの対話性を融合し、回答の根拠となる引用元を明示するため、情報の信頼性が高い。(2025年5月に月間7.8億クエリ、CEO発表)

- 要点2:ProプランはDeep Researchが1日500回まで利用可能。Freeプランでは、Llama 3系のアーキテクチャを基盤とする自社開発の高性能モデル「Sonar」が標準搭載されています。

- 要点3:2025年夏、日本の大手新聞3社がPerplexityを東京地裁に提訴。読売新聞社が約21.7億円、朝日新聞社・日本経済新聞社が各22億円を請求し、robots.txtの扱いや有料記事の利用などが争点と報じられています。(2025/10/15時点で係争中)

【画像で解説】Perplexity AIの始め方と基本的な使い方

要約:Perplexityは直感的な操作で誰でもすぐに使い始められます。アカウント登録から、質問、出典の確認、そしてより高度な調査まで、実際の画面を見ながら基本的な流れを掴みましょう。

ステップ1:アカウント登録とログイン

まずはPerplexity AIの公式サイトにアクセスしましょう。

未ログインの状態では、質問を試すことはできますが、より高度な機能や履歴の保存にはアカウント登録が必要です。

手順は以下のとおりです。

- お使いのブラウザを開きます。

- 画面上部のアドレスバーに次の文字を入力し、Enterキーを押します。

https://www.perplexity.ai/signin - 右側に「サインインまたはアカウントを作成」の小さなウィンドウ(Googleで続ける/Appleで続ける/メールで続ける 等)が表示されます。

GoogleアカウントやAppleアカウントを使えば、パスワード管理の手間なく数クリックで簡単にログインできます。アカウントを作成すると、Pro Searchの利用(無料回数含む)や過去の会話履歴の確認など、Perplexityの全機能を最大限に活用できるようになります。

ステップ2:基本画面の見方と最初の質問

ログインすると、シンプルな検索画面が表示されます。Cometの左サイドバーからDeep Researchを選択、タブで出典/画像/ソースを切替。複数クエリの並行調査とリアルタイムWebクロールを同一画面で操作可能です。

左サイドバー(スレッド管理と設定)

- + (新規スレッド): 新しい質問を始めるときにクリックします。話題ごとにスレッドを分けることで、過去のやり取りが整理しやすくなります。

- ホーム: このメイン画面に戻るためのボタンです。

- ディスカバー: 他のユーザーが検索している人気のトピックや、興味深い質問の例を見ることができます。新しい発見があるかもしれません。

- スペース: 関連する検索スレッドをプロジェクトやテーマごとにまとめて管理できるフォルダ機能です。

- アカウント: 現在ログインしているアカウントの情報を確認したり、設定を変更したりできます。「PRO」というバッジは、Proプランに加入している証です。

- インストール: デスクトップアプリやブラウザ拡張機能などをインストールするための案内が表示されます。

中央の入力ボックスの下部の8つのアイコンの機能を簡単に紹介します。

- 🔍 検索(Search)

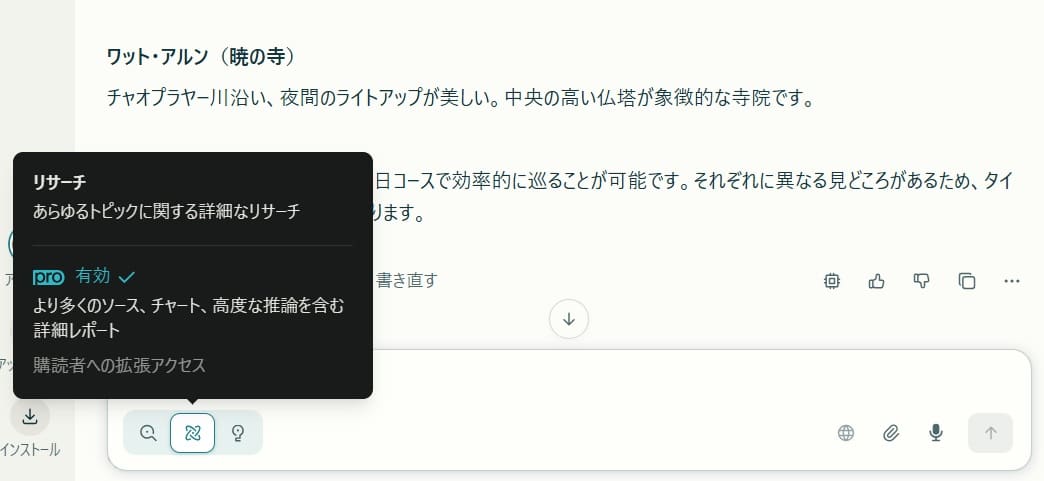

通常の検索/対話モード。Webを参照し、引用つきで回答します。 - 🔀 リサーチ(Research/旧 Deep Research)

自動で複数クエリ→読解→要約を回し、構造化レポートを生成。

※Proを有効にすると“より多ソース・図表・高度推論”のPro版リサーチになります。 - 🧪 ラボ(Lab/新規)

ゼロからプロジェクトを作る生成系ワークスペース。アイデアを文章・スライド・ダッシュボードなどに仕上げるテンプレート群。月次の残クエリ(例:今月の残り50件)が表示されます。 - 🌐 Focus(情報源の絞り込み)

All/Academic/News/YouTube…など、参照ソースを選択。 - 📎 添付(ファイルアップロード)

PDF/テキスト/画像を添付し、内容の要約・抽出・比較を実行。 - 🧩 (環境依存の補助アイコン)

環境や実験フラグにより、モデル/出力設定などの補助アイコンが表示される場合があります(未表示のケースもあり)。 - 🎙️ ディクテーション(音声入力)

マイクアイコン。話してクエリをテキスト化し、入力欄に反映します。 - 🟩 音声モード(Voice)

波形アイコンのボタン。クリックで音声対話モードを開始/終了します(継続会話・読み上げに対応)。

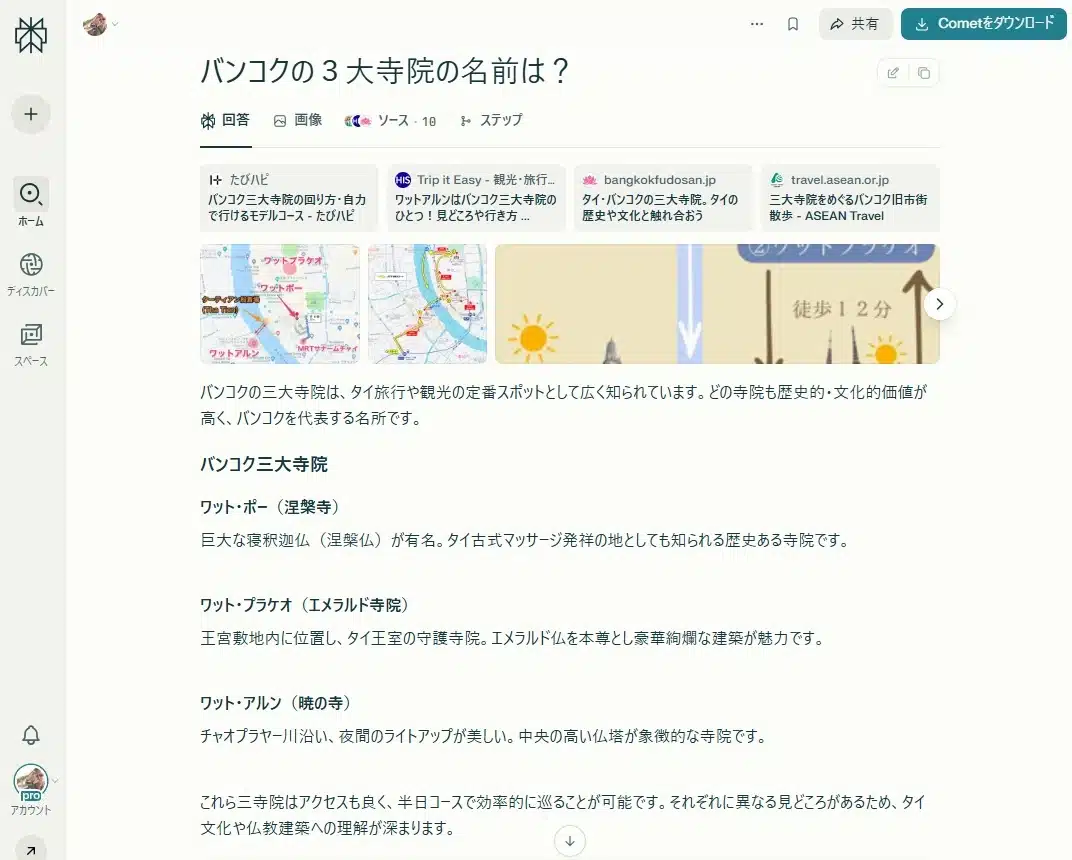

回答の上部にある「回答」「場所」「画像」「ソース」といったタブを切り替えることで、情報を様々な形式で確認できます。特に「ソース」タブからは、AIが参照したすべてのWebサイトを一覧で確認し、情報の信頼性を自分自身で簡単に確認(ファクトチェック)することが可能です。

ステップ4:さらに深く調べる(Pro Searchとリサーチの使い分け)

通常の検索で物足りないときは、Perplexityの2つの深掘り手段を使い分けます。

- リサーチ(旧:Deep Research/自動レポート作成)

検索欄のモードセレクターで「リサーチ」を選ぶか、ホームのリサーチボタンから起動します。AIが複数の検索→読解→要約を自動で回し、根拠リンクつきの構造化レポートを生成します。

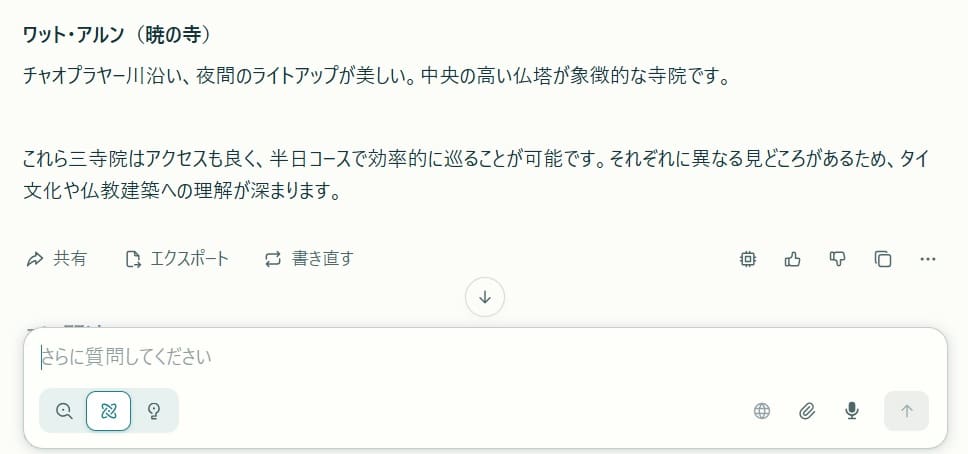

(無料は少数回/Proで大幅拡張〈例:500回/日運用の案内〉/実際の上限は変更される場合あり) - Pro Search(対話で深掘り)

回答下の「さらに質問してください」入力欄で、右側のProアイコン(トグル)をONにします。

文脈を踏まえた追質問や高度推論で、会話しながら精度を高める高度検索モードです。

(Proで回数が大幅拡張/上限や挙動は時期により調整の可能性あり)

※)一般的に、無料プランでも最大5回/日(時期や地域により変動)まで、Proユーザーであれば、1日500回まで利用できるとされてます。

上記のアイコンにマウスカーソルを合わせると、Pro Searchの具体的な機能やメリットが表示されます。Proプランが有効になっている場合、「pro 有効」と表示され、「より多くのソース、チャート、高度な推論を含む詳細レポート」が生成されることが示されます。

これにより、Pro Searchが単なる検索ではなく、詳細な調査レポート作成に特化した機能であることが明確に理解できます。

ステップ5(応用):PDFや画像をアップロードして質問する

Proプランでは、お手元のPDF、テキストファイル、画像をアップロードして、その内容についてAIに質問することができます。論文の要約やレポートの分析などに非常に便利です。

効果的な検索クエリの作り方

良い回答を得るための基本は「良い質問」をすることです。漠然とした質問ではなく、AIが何を調査すべきかを具体的に示すことが重要です。

- 悪い例:

AIの未来 - 良い例:

2025年から2030年にかけて、生成AIがソフトウェア開発の現場に与える影響について、肯定的な側面と否定的な側面の両方から5つのポイントを挙げてください。

後者のように、文脈、役割、形式、制約などを明確に指定することで、AIは調査の範囲を絞り込み、より的確な回答を生成しやすくなります。

実践的な活用方法とコツ:Perplexityを使いこなす技術

要約:Perplexityの真価を引き出すには、質問の仕方にコツがあります。具体的な活用シーンを想定し、AIが調査しやすいような明確な指示を与えることで、得られる回答の質は劇的に向上します。

職種別おすすめ利用法(3行で把握)

- エンジニア:仕様比較→出典検証→設計根拠づけ(Perplexity)、生成や雛形はChatGPT。

- マーケ:競合・市場の一次情報を集約(Perplexity)→要約・下書きはChatGPT。

- 法務:条文・判例の所在確認(Perplexity)→解釈・判断は専門家レビュー。

競合サービスとの戦略的な使い分け【2025年10月時点】

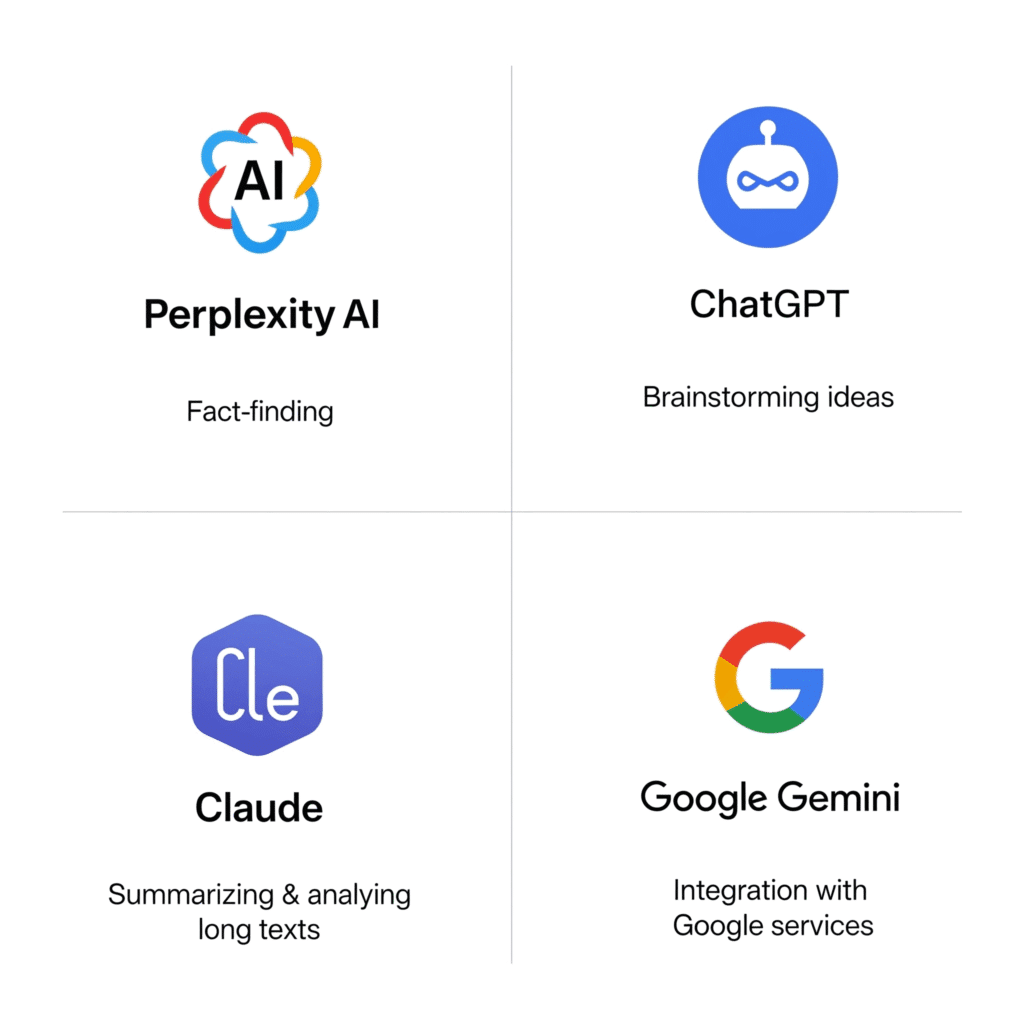

要約:最新のレビューでもPerplexityは調査目的で最高評価を得ています。アイデア出しはChatGPT、Googleサービス連携はGeminiなど、目的別にツールを使い分けることが成功の鍵です。

現代の知識労働者は、単一のツールに依存するのではなく、複数のAIツールを巧みに使い分ける「AIオーケストレーション」能力が求められます。第三者レビューサイトTom’s Guide(2025年9月時点)でも、PerplexityはライブWeb検索と引用対応の回答に強く、調査目的で最高のツールと評価されています。

主要ツールとの使い分け指針

- Perplexity AI:Web上の最新情報に基づく、信頼性の高い調査・事実確認。レポート作成の初動や、論文リサーチに最適。

- ChatGPT:文章の生成、要約、翻訳、ブレインストーミングなど、創造的・汎用的なタスク。

- Google Gemini:GmailやGoogle Driveなど、Googleエコシステムとの深い連携が強み。

- Claude:長文の読解や分析、より自然で詩的な対話能力に定評あり。

補足:AIブラウザ「Comet」の動向

Cometは2025年7月9日にMaxプラン限定で初期リリースされた後、大きな反響を呼び、2025年10月2日に全世界へ一般公開され、誰でも無料でダウンロード可能になりました。さらに2025年10月15日、FirefoxはPerplexity AIを“検索エンジンの新オプション”として正式に追加。アドレスバー左端のドロップダウンからGoogle等と並んで選択でき、調査の利便性が大きく向上しています。

Google AI Overviewsとの比較

Google検索の「AI Overviews」は、AI要約を検索結果の最上部に表示しますが、EUの出版社団体は「引用が不明確でトラフィックを奪う」として独禁法違反の疑いで2025年7月4日に独立系出版社連合が欧州委員会へ独禁法申立を行っています。この背景からも、「引用元を常時明示するPerplexity」の透明性の高い姿勢は、一層際立った強みとなっています。

【2025年10月最新】料金プラン完全解説:Free・Pro・Enterprise Pro・Max

要約:無料で始められる「Free」、個人向けの「Pro」、チーム向けの「Enterprise Pro」、そして最上位の「Max」という4つの主要プランが提供されています。自身の利用頻度と目的に合わせて最適なプランを選択できます。

Perplexity AIはユーザーのニーズに合わせ、複数の料金プランを展開しています。主要なプランの機能と料金は以下の通りです。

| プラン | 月額料金(USD) | Deep Research | AIモデル選択 | ファイルUP |

|---|---|---|---|---|

| Free | $0 | 最大5回/日(変動あり) | Sonar(標準) | 制限あり(〜3回/日など) |

| Pro | $20 | 500回/日 | 最上位モデル群 | 実質無制限(運用上限あり) |

| Enterprise Pro | $40/席 | 500回/日 | 最新・優先アクセス | 実質無制限 |

| Max | $200 | 無制限 | 最新AIモデル優先アクセス | 無制限 |

※Pro Searchはプラン表の「Unlimited」表記に準拠。機能名・モデル名・上限回数・価格は時期や地域で変更される場合があります。最新情報はPerplexity公式の価格・機能ページをご確認ください。

Comet Plusと著作権配分制度

著作権問題への対応策として注目されるのが、出版社へ収益を分配するComet Plusです。月額5ドルで、CNN、The Washington Post、Le Mondeといった提携メディアサイトを閲覧した際に、その収益の一部が分配される仕組みです。なお、このComet Plusの機能はProプランには標準で含まれています。

地域別プロモーション事例

2025/6/19開始の“6カ月無料”を各社が案内(例:LINEMO公式)。1年無料は6/18終了しました。詳細と申込条件は各社の案内をご参照ください。

最近の動き(2025年10月アップデート):

- Background Assistants: 長時間の調査や要約など、重いタスクをバックグラウンドで非同期に実行できる機能。

- Slack connector: Slackと連携し、チャンネルを横断して検索や要約を自動化。

- モデル拡充: Claude Sonnet 4.5など、思考プロセスを重視した最新AIモデルの選択肢がプランに応じて拡大。

- 1Password連携: AIブラウザCometでの資格情報保護に対応。

- 資金調達と市場評価: 2025年9月に2億ドルを調達。報道ベースで企業評価額は約200億ドルに達し、AI検索からAIブラウザへの戦略転換を資本面で後押ししています。

【深掘り解説】Perplexity AIの機能と仕組み

要約:Perplexity AIの核心は、Web上の最新情報から回答を生成し、その根拠となる引用元を原則として明記する点にあります。これにより、従来のAIの弱点であった情報の不透明性を克服しています。

Perplexity AIが「ゲームチェインジャー」と呼ばれる最大の理由は、その信頼性にあります。従来のチャットAIは、いつ学習したかわからないデータからもっともらしい回答を生成するため、「ハルシネーション(幻覚)」と呼ばれる事実に基づかない回答が問題視されてきました。しかし、Perplexity AIはこの問題を根本から解決するアプローチを取っています。

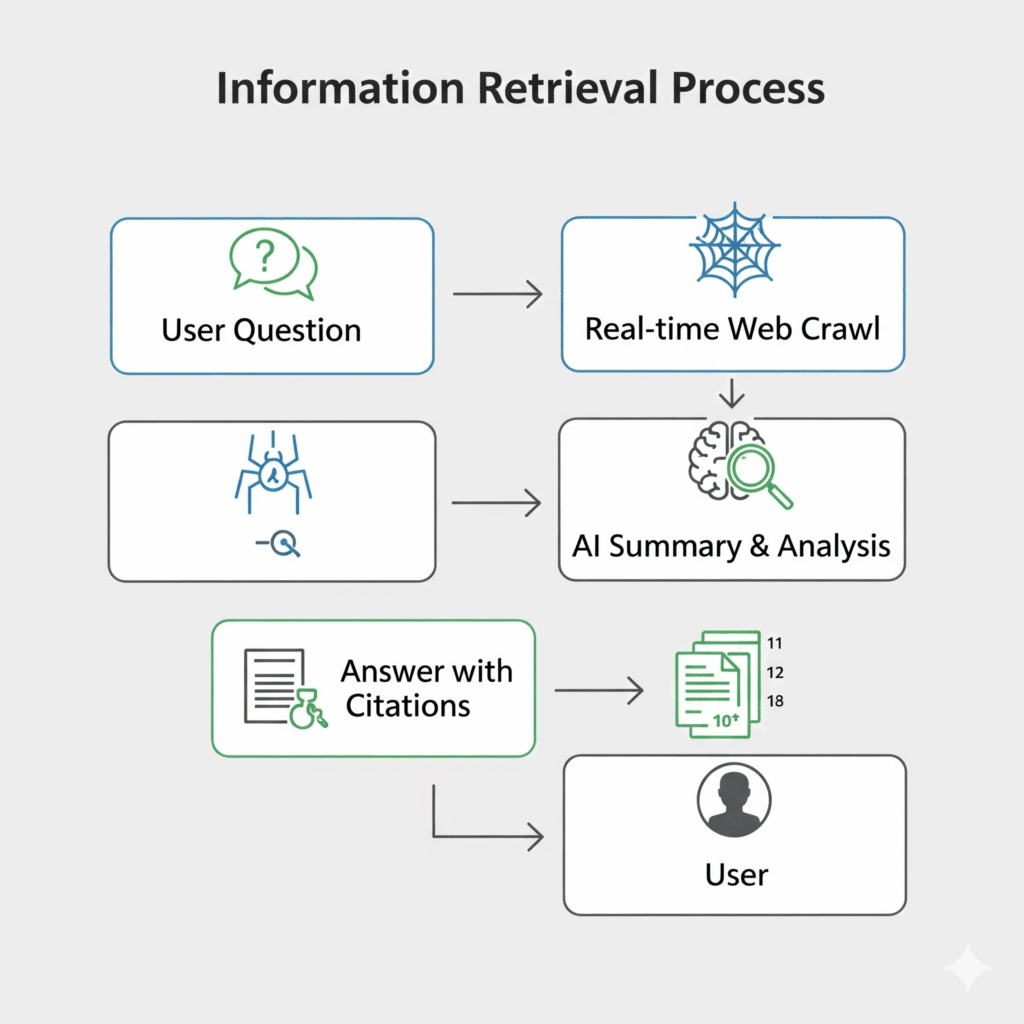

ユーザーから質問を受けると、PerplexityのAIは即座にWebをクロールし、関連性の高い最新情報を複数収集します。そして、それらの情報を基に回答を要約・生成すると同時に、文章の各部分がどのWebサイトを根拠にしているかを番号で明記します。利用者はその番号をクリックするだけで、いつでも一次情報にアクセスし、事実確認(ファクトチェック)が可能です。

ただし、Tow Centerの1,600問テストで、生成AI検索は6割超でニュース出典の特定に失敗。Perplexityは“最良グループ”でも37%誤答したとの報告もあり、重要情報は一次ソースで照合することが前提となります。

👨🏫 AI専門家が解説:かみ砕きポイント

簡単に言えば、Googleが「世界中の本が収められた巨大図書館の案内係」で、ChatGPTが「豊富な知識を持つ壁打ち相手」だとすると、Perplexity AIは「あなたの質問に対し、図書館から複数の本を調べてきて、出典を明記したレポートを提出してくれる超優秀なリサーチアシスタント」と言えるでしょう。

【2025年最新機能】Deep ResearchとPro機能の進化

Perplexity AIの真価は、その高度な機能にあります。特に注目すべきは「Deep Research」機能です。

これは、ユーザーが投げかけた複雑なリサーチテーマに対し、AIが自ら複数の検索クエリを生成し、多角的な調査を行った上で、構造化されたレポートを生成する機能です。無料プランでは最大5回/日(変動あり)、Proプランでは500回/日、Maxプランでは無制限でDeep Researchを利用可能です。

Proプラン以上で利用可能な機能

- 高度なAIモデルの選択: 主要ベンダの最上位モデル群(OpenAI/Anthropic/Google 等)を選択可能。具体ラインアップは随時更新されるため公式ヘルプで最新を確認してください。

- ファイルアップロード: 無料版では1日に3回程度など回数やサイズに制限がありますが、Pro/Maxプランでは実質無制限となります(ただし、容量やスペースごとの保存数など運用上の上限は存在します)。PDF、テキスト、CSV、画像などをアップロードし、その内容について対話できます。

著作権問題の深層:Perplexity訴訟は何を問うているのか?

要約:著作権訴訟は単なる権利侵害の話ではなく、AI時代の情報流通の主導権を巡る本質的な戦いです。その核心を理解することが、ツールを賢く使う上で重要となります。

Perplexity AIの利便性を享受する上で、その背景にある著作権を巡る構造的な課題を理解することは、責任あるユーザーとして非常に重要です。

著作権訴訟の概要と日本の法制度

2025年8月、日本の大手新聞3社がPerplexityを著作権侵害で相次いで提訴しました。具体的には、読売新聞社が8月7日に約21億6,800万円を、朝日新聞社と日本経済新聞社が8月26日にそれぞれ22億円を請求し、東京地裁で係争中です。

報道によれば、争点にはクローラーによる情報収集を拒否する規約「robots.txt」で明示的に収集を拒否されたコンテンツの利用や、有料記事(ペイウォール)内の情報の利用、さらには虚偽表示・不正競争に該当するとの主張も含まれています。

2025年10月15日時点では審理が継続中であり、判決や和解といった新たな進展は確認されていません。

この問題の鍵を握るのが日本の著作権法第30条の4です。この条文は、AI開発のための情報解析など「非享受目的」であれば、原則として著作物の利用を認めています。しかし、同条文には「著作権者の利益を不当に害する場合」は例外とする但し書きがあります。さらに重要なのは、日本の法解釈では、AIの「学習(インプット)は自由だが、生成(アウトプット)時には類似性・依拠性が問われる」という考え方が主流である点です。つまり、AIが学習する行為自体は適法でも、生成された回答が元記事と酷似していれば、それは全く別の著作権侵害となりうるのです。

訴訟の本質:これは何についての戦いか?

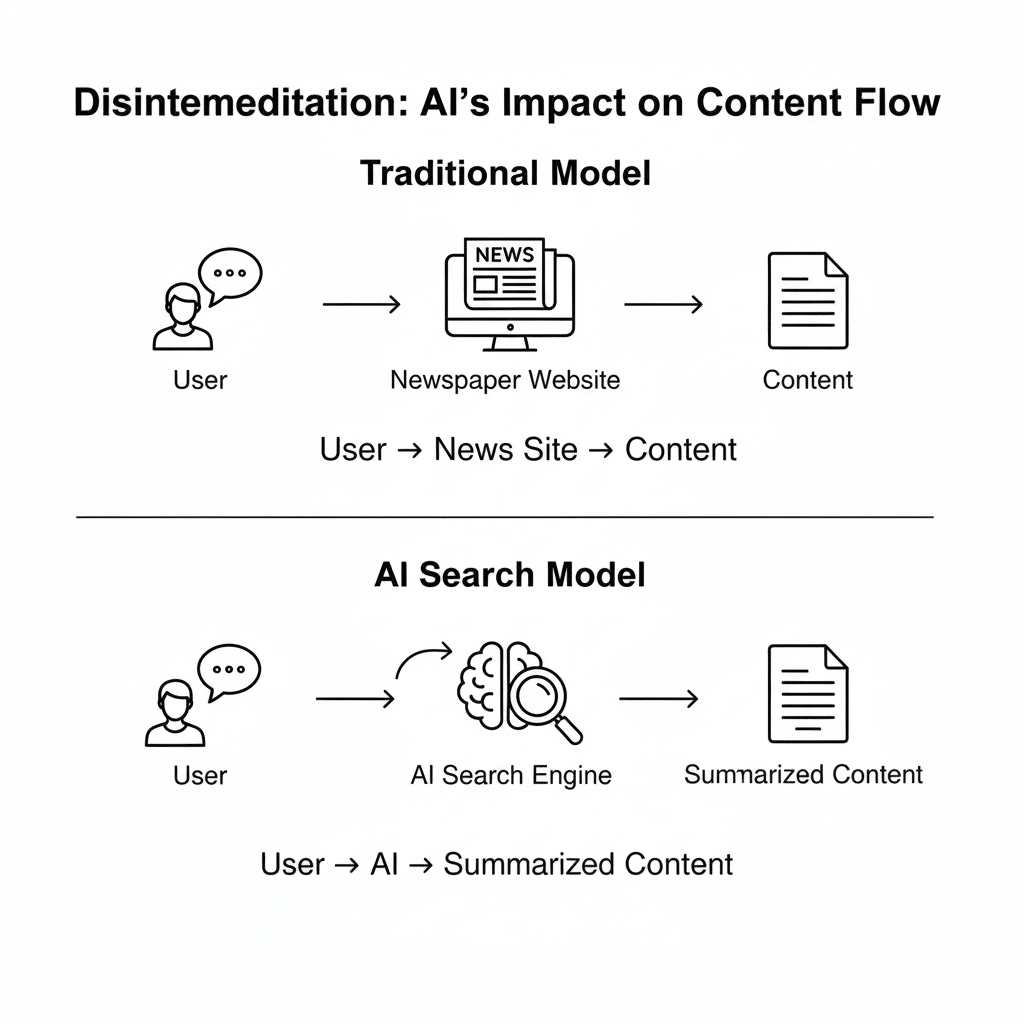

この訴訟は、単なる個別記事の無断利用に対する対価請求に留まりません。これは、Perplexityによる報道機関コンテンツの無許諾利用が、事業モデルを根幹から揺るがすという、AI時代における情報流通の主導権を巡る本質的な戦いです。

特に、2024年のWIREDやForbesの報道で指摘された、ウェブサイト運営者がクローラーのアクセスを制御する規約であるrobots.txtの無視や、有料会員限定のペイウォールを突破してコンテンツを収集する行為について、WIRED/Forbes/The Verge等の調査報道がrobots.txtやペイウォール回避を指摘しましたが、一方で企業側は技術的な詳細について反論しています。論点は継続中であり、利用者は最新の一次情報を確認しつつ活用することが求められます。

最終的に鍵となるのは、Perplexityが生み出すAIの「アウトプット(回答)」が、元記事を読む行為の代替となり、報道機関のサイトへのアクセスを奪うことで経済的損害を与えていると立証できるかです。これは、技術の促進と権利者の保護との間に新たな境界線を引く試みであり、AIによる「中間抜き(disintermediation)」に対し、コンテンツ業界が事業存続をかけて挑む国際的な潮流の一環と捉えることができます。

日本での提訴(2025年8月)

- 読売:2025年8月7日、東京地裁に提訴。約21億6,800万円を請求(差止等も含む)。ITmedia+2PRESIDENT Online(プレジデントオンライン)+2

- 朝日+日経:2025年8月26日、両社が各22億円を請求して共同提訴。Impress Watch+2ITmedia+2

→ 記載の「大手3社/請求額/東京地裁」は正確です。

争点の概要(本文の列挙は妥当)

- robots.txtの無視・ペイウォール回避の疑いは、2024年のWIRED/Forbes/The Verge等の調査報道で指摘。Perplexity側は第三者クローラ等を理由に反論しており、技術的争点は継続中。WIRED+2フォーブス+2

- さらに2025年8月にはCloudflareが「ステルスクロール」の技術報告を公表。Perplexityは「誤解」「宣伝だ」と反論。The Cloudflare Blog+1

- 虚偽表示/不正競争の主張も朝日・日経側の発表・報道に含まれる記載どおり。Impress Watch

審理状況

- 2025年10月15日時点で日本の各訴訟に判決・和解の公表は確認されず、継続中との認識は妥当(10/17の特集記事も“係争入り・争点整理”段階)。共同通信社

法制度の記述

- 著作権法30条の4(非享受目的=情報解析等)は、原則適法/ただし不当害条項の例外という説明で正確。文化庁+1

- アウトプット段階では「類似性×依拠性」で侵害を判断という整理も、文化庁資料の考え方と一致。文化庁+2文化庁+2

争いの本質(経済的代替=“ゼロクリック化”による損害)

- 「回答が元記事の代替となり流入を奪うか」が鍵という整理は、請求趣旨・各社コメントの枠組みに合致。共同通信社

まとめ

本記事では、次世代のアンサーエンジンとして注目を集めるPerplexity AIについて、その基本機能から2025年10月現在の最新プラン、実践的な活用法や注意点に至るまで、網羅的に解説しました。Perplexity AIは、従来の検索体験を根底から覆し、私たちの情報収集を「探す」行為から「対話し、答えを得る」行為へと変革するポテンシャルを秘めています。

一方で、その革新的な技術は著作権という既存の枠組みとの間に緊張関係を生み出し、訴訟と収益還元モデルの模索という両側面から、その動向は社会全体で注視していく必要があります。このツールを単なる便利な道具として消費するのではなく、その仕組みとリスクを正しく理解し、責任ある姿勢で使いこなすこと。それこそが、AI時代の知識労働者に求められる新たなリテラシーと言えるでしょう。まずは無料版から、その圧倒的な実力を体感してみてください。

Key Takeaways(持ち帰りポイント)

- Perplexity AIは情報源の明記を標準機能とする代表的なAI検索エンジンで、透明性の高さが最大の強み

- 無料版でも十分実用的だが、業務利用なら月額20ドルのProプランが推奨

- 他のAIツールと使い分けることで、情報収集から創造まで効率的なワークフローを構築可能

- 著作権問題は進行中だが、現時点では利用制限なく活用できる

- 責任ある利用を心がけ、重要な情報は必ず一次ソースで確認することが重要。Tow Centerの1,600問テストで、生成AI検索は6割超でニュース出典の特定に失敗。Perplexityは最良グループでも37%が誤答。

よくある質問(FAQ)

Q1. Perplexity AIは日本語に完全対応していますか?

A1. はい、インターフェースから質問、回答の生成まで、高品質な日本語に完全対応しています。日本のWebサイトからの情報収集も得意としており、日本のユーザーでも問題なく利用できます。

Q2. Pro版にアップグレードする価値はありますか?

A2. 日常的な調べ物がメインであれば無料版で十分です。しかし、仕事や研究で頻繁に高度なリサーチを行うユーザーにとっては、Deep Researchの上限(500回/日)やファイル添付の実用上限緩和といった恩恵が大きく、月額20ドルの投資価値は十分にあると言えます。

Q3. 企業で導入する場合の注意点はありますか?

A3. 企業の機密情報や個人情報を入力しない、という点が最も重要です。また、入力データはサービス改善に利用される可能性があるため、情報管理や著作権リスクを統制する従業員向けの「生成AI利用ガイドライン」を社内で策定することが、トラブルを未然に防ぐ上で極めて効果的です。

Q4. 無料版の制限はどの程度ですか?

A4. 基本的な検索は無制限で利用でき、高度な「Deep Research」機能も1日最大5回まで無料で使用できます。ファイルアップロードや最新AIモデルの選択には制限がありますが、一般的な情報収集であれば無料版でも十分実用的です。

Q5. 検索結果の情報源はどの程度信頼できますか?

A5. Perplexity AIは回答の根拠となるWebサイトを原則として明記し、ユーザーが直接確認できるようになっています。ただし、参照元のWebサイト自体の信頼性に依存するため、重要な情報については必ず一次ソースを確認することを推奨します。

参考サイト

- Perplexity Official Website(料金・プラン)/Deep Research

- Perplexity Blog – Announcing Comet Plus

- Perplexity Changelog(最新機能)

- Bloomberg日本語版:日経、米AI企業を提訴(著作権侵害)/Impress Watch解説記事

- Reuters – Google faces antitrust complaint over AI search tool(AI Overviews)

- SiliconRepublic – EU complaint against Google AI Overviews

合わせて読みたい

- OSSライセンス違反の法的リスクと回避策【専門家が事例で解説】

- AI版OSがやって来る!インターネットの大変化と未来戦略【2025年版】

- AIエージェントはSEOを終わらせるか?検索の未来と新たな収益モデル

- AI検索エンジンの進化と未来:情報アクセスはどのように変わるのか

更新履歴

- 初版公開

- 情報更新、読者支援機能強化

- 最新情報に全面アップデート、訴訟・新機能・料金プランを更新