※本記事は継続的に「最新情報にアップデート、読者支援機能の強化」を実施しています(履歴は末尾参照)。

2026年AI開発の分岐点:Vibe Codingの次は“オントロジー設計”へ

この記事を読むと「なぜAIでコードを量産してもシステムが完成しないのか」という構造的な欠陥がわかり、確率論に頼らない「堅牢なAI実装」へと舵を切れるようになります。

コードを書くAI(Copilot)は優秀ですが、ビジネスの「意味」までは理解していません。

現場の混乱を収めるには、AIにプロンプトを投げる前に、企業の商流やルールを定義した「オントロジー(世界モデル)」を整備する必要があります。

超ざっくり言うと:「AIにコードを書かせる」だけでは、見た目は立派だけど中身が矛盾だらけのシステムしか作れません。「会社のルールと商流」をAIに理解させる別の仕組みが必要です。

高速ですが、詳細なビジネスロジックが抜け落ちやすく、大規模システムでは整合性が取れなくなるリスクがあります。

一般的な正解コードは書けますが、「A倉庫の在庫はB経由でないと引当不可」といった固有の制約を知らないため、結合テストで破綻します。

AIにいきなりコードを書かせるのではなく、まずビジネス構造を定義し、それを参照させることで、AIの暴走を防ぎ実用的なシステムを作れます。

この記事の構成:

- 【序章】深夜2時のプルリク:Copilot時代の開発現場で起きていること

- 【原因】なぜ企業のアウトカムは変わらないのか?「確率と論理」の壁

- 【解決】パランティアが示す「ドメインOS」と「オントロジー」の世界

- 【提言】AGIを待つな。あなたの会社のオントロジーを書き始めよう

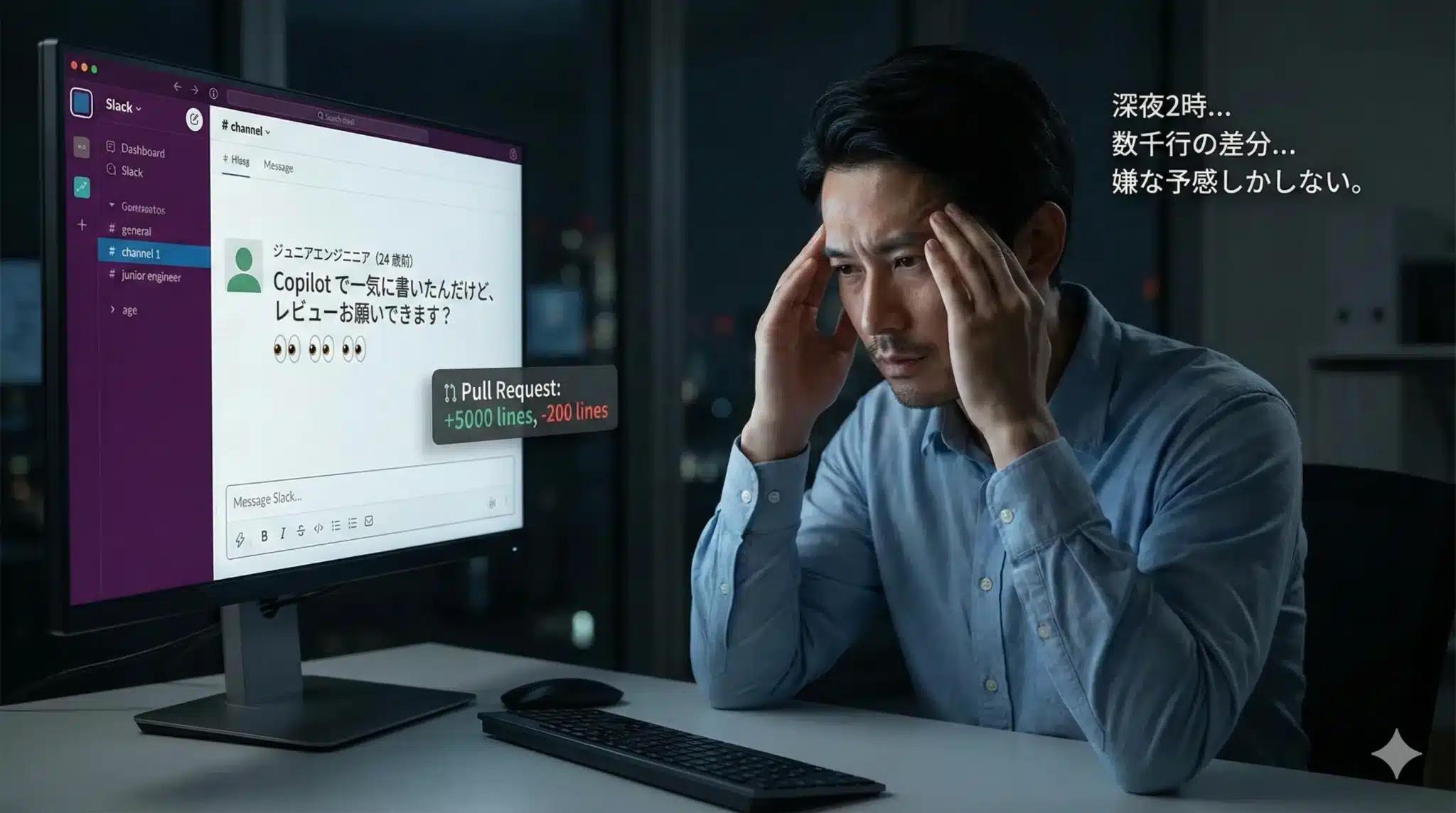

序章:深夜2時のプルリク

深夜2時。

都内のある開発チームのSlackに、無言の「:eyes:」スタンプが並びます。

「Copilot で一気に書いたんだけど、レビューお願いできます?」

若手エンジニアが投げたプルリクは、数千行の差分。

GitHub Copilot と Claude Code を駆使して、レガシーな受注管理システムに新しい料金ロジックとダッシュボードを追加するタスクでした。

コードの体裁は悪くない。テストもそれなりに通る。

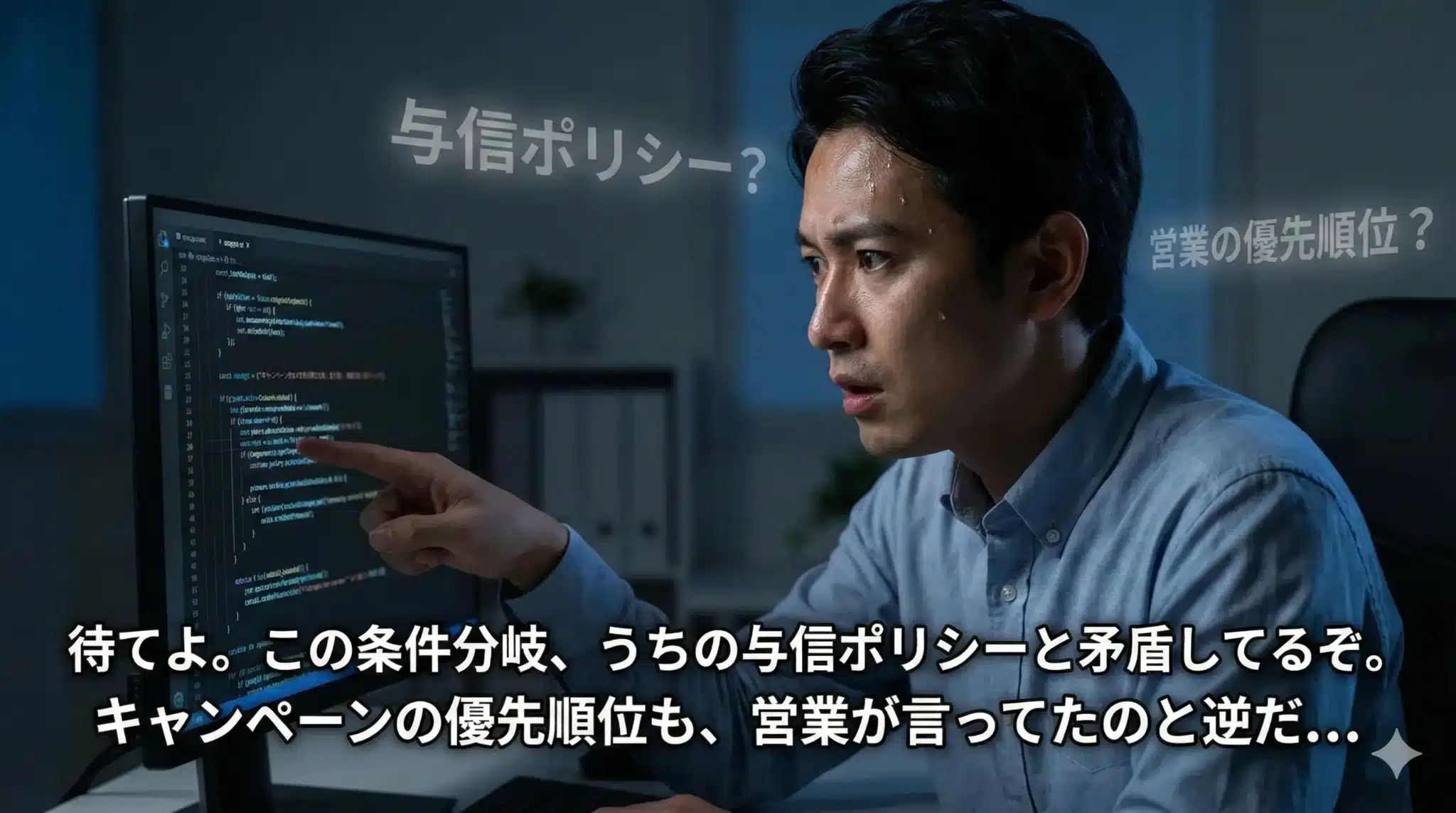

でも、レビューするリードエンジニアの手は、途中で止まります。

レビューコメント

「そもそも、この条件分岐って、うちの与信ポリシーと整合してる?」

「キャンペーン適用の優先順位、営業が言ってたのと逆になってない?」

Copilot は完璧に「コード」を生成してくれた。

しかし「ビジネスがどう動いているのか」の理解は、やはり人間の頭の中にしかなかった。

プルリクは翌日、「ビジネスロジック要再設計」というコメントとともにクローズされました。

この風景、どこか身に覚えはないでしょうか。

第1章:Copilot 革命の“次の壁”

GitHub Copilot、Codex、Claude Code…。

コード生成AIは、開発現場の「ローカル生産性」を劇的に押し上げました。

- ちょっとした UI の改修

- 退屈なボイラープレートの生成

- SDK のサンプルコードやテストのたたき台

こうしたタスクは、もはや人間が一から書く必要がなくなりつつあります。

しかし、企業のアウトカム──売上、利益、リードタイムの短縮、在庫の削減──に目を向けると、「思ったほど変わっていない」というのが正直なところではないでしょうか。

なぜか?理由はシンプルです

LLMは「統計的にもっともそれらしいコード」は書けるが、あなたの会社のビジネスドメインを理解しているわけではないからです。

- 与信ポリシーの背景にあるリスク許容度

- 生産ラインの制約と「現場の暗黙知」

- 倉庫や現場の“空気”で決まってきたルール

こうしたものは、GitHub や Stack Overflow には載っていません。

だから LLM は、「それっぽい一般解」は出してくれても、「あなたの会社にとって正しい答え」は出してくれません。

第2章:ボトルネックは、コードではなく「世界モデル」

LLM は本質的に、「大量のテキストを圧縮し、統計的に最もありそうな次のトークンを出す装置」です。 だからこそ、以下の領域にはめっぽう強いと言えます。

- 一般的なベストプラクティス

- フレームワークやライブラリの使い方

- よくある設計パターン

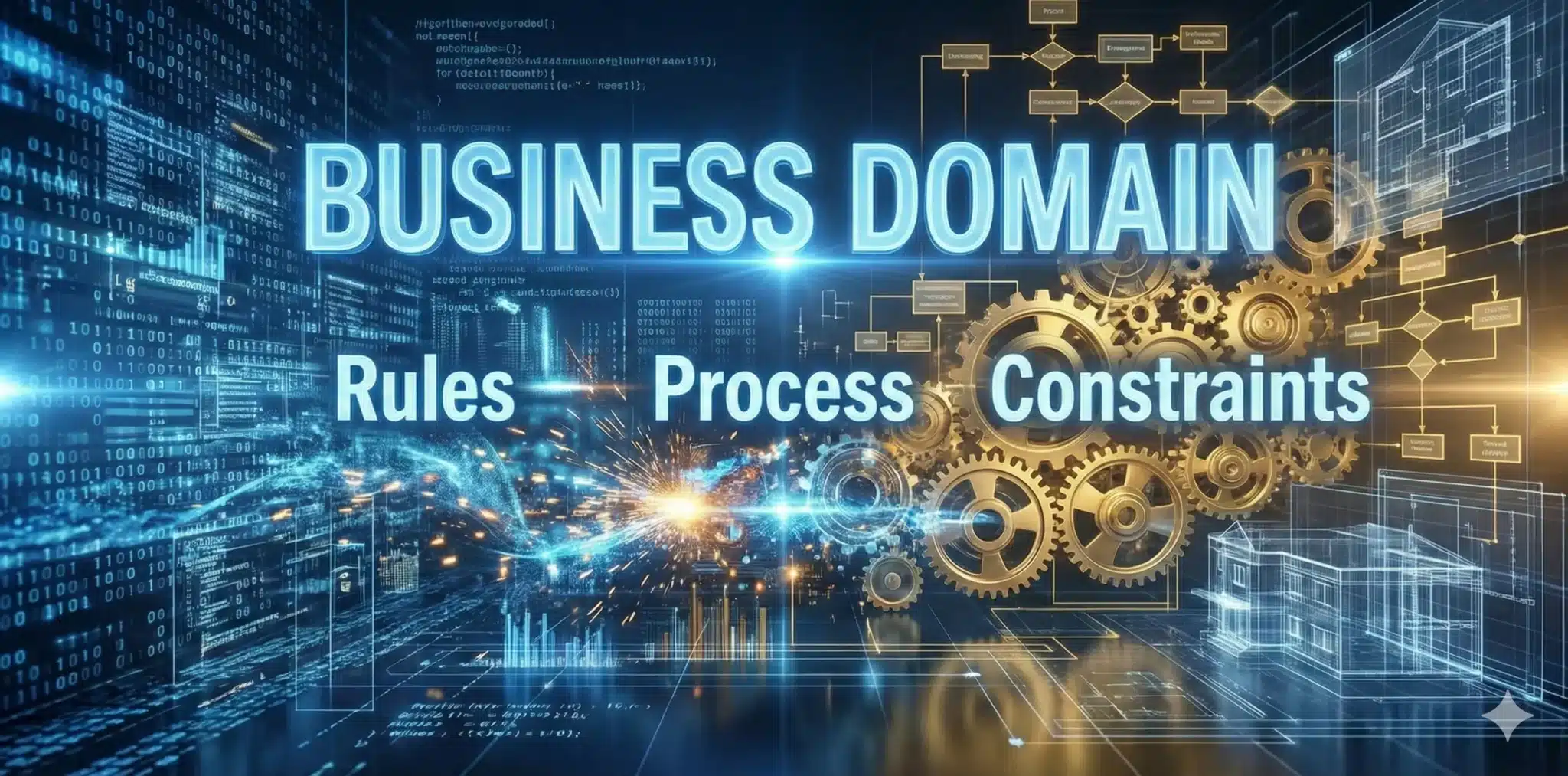

しかし、企業の競争優位が宿る場所はそこではありません。

そこに存在するのは、一般解ではない、その会社固有のBUSINESS DOMAIN(ビジネスドメイン)です。 具体的には、独自の商流や約款に基づく厳格なRules(ルール)。部門間の力学や複雑な承認経路を含む泥臭いProcess(プロセス)。そして、物理的な在庫上限や法的要件といった不可避なConstraints(制約)。これらはGitHubのどこを探しても載っていません。

つまり本当のボトルネックは、「コードを書く力」ではなく、「ビジネスドメインをモデル化する力」の方に移っています。

プルリクで詰まり、結合テストや運用テストで火を噴くのは、LLMの精度の問題というよりも、そもそもの「世界のモデル」が明示されていないからです。

<

第3章:そこへ現れた「ドメインOS企業」パランティア

そんな中で、全く違うゲームを始めているのがパランティア・テクノロジーズ(Palantir Technologies)です。

彼らの決算は、売上成長率と営業利益率の合計が「114%」という驚異的な数値を記録しています(SaaS業界の標準は40%)。 「成長」と「利益」という相反する要素を高い次元で両立できているのは、彼らが単にコードを書いているのではなく、「ビジネスドメインそのものをOS化する」という戦略をとっているからです。

彼らのアプローチは、徹底したONTOLOGY-FIRST(オントロジー・ファースト)です。 まずLLMに触る前に、以下の3ステップで企業の「OS」を構築します。

- Structure(構造):データベースの列ではなく、「工場」「契約」「顧客」といった現実の言葉で世界を定義し、AIが理解可能な地図を作る。

- Simulation(シミュレーション):その地図上で「サプライチェーンの遅延」や「需要ショック」をリアルタイムに予測し、意思決定を試行する。

- Action(アクション):OS上の制約とルールを守らせた上で、AIエージェントに具体的な業務執行を行わせる。

パランティアのAIP(Artificial Intelligence Platform)において、LLMは万能な魔法使いではありません。 「OS(オントロジー)に定義された世界の中で、Structureを理解し、Simulationを経て、安全なActionを起こすための部品」に過ぎないのです。

Copilotが個人の作業を助けるツールだとすれば、これは企業全体を動かすための「頭脳」そのものです。この設計思想の違いこそが、圧倒的な成果の差を生んでいます。

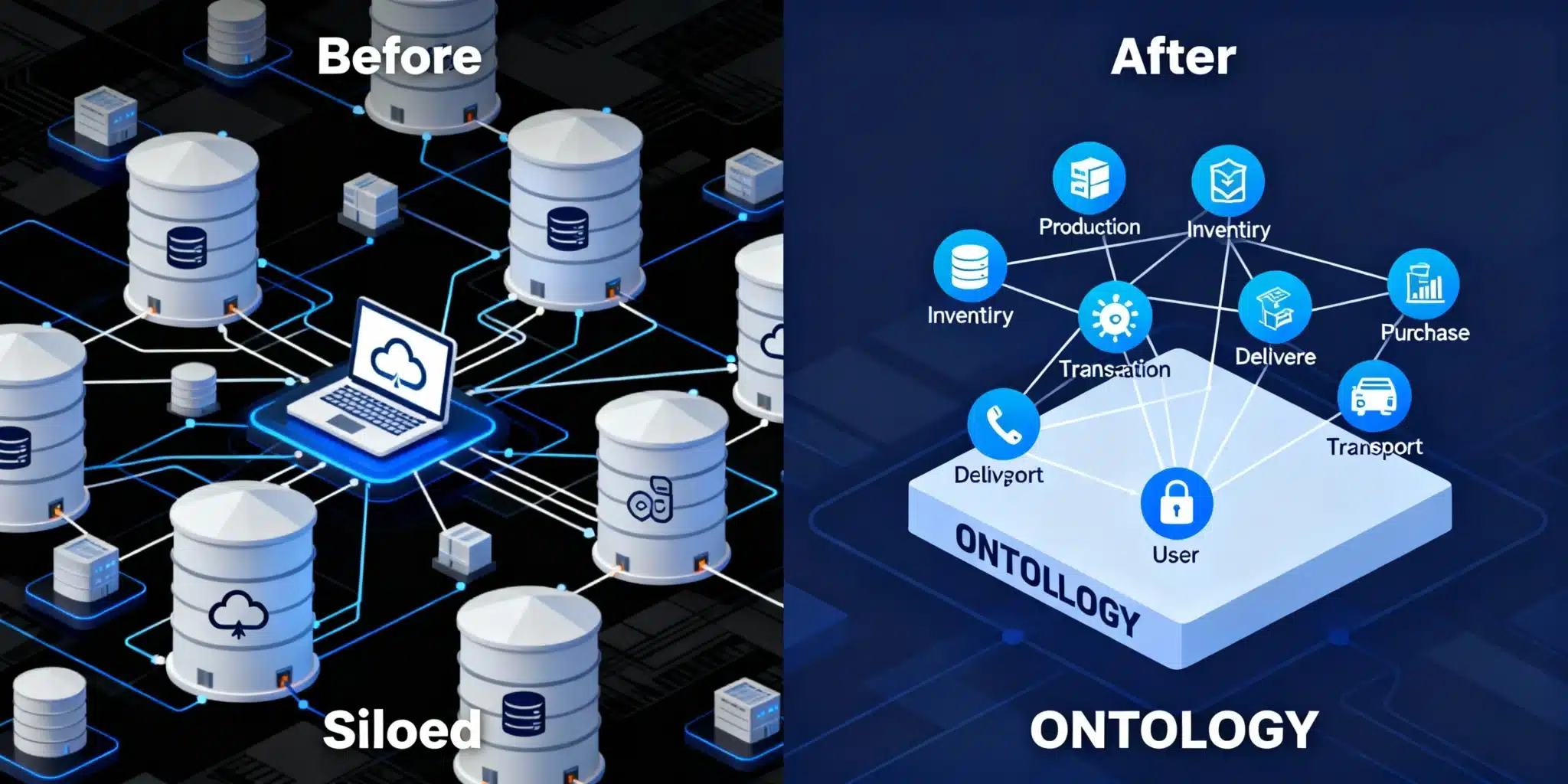

3-1 「オントロジー」という名の世界モデル

パランティアの中核技術のひとつが、Foundry Ontology(オントロジー)です。

これはざっくり言うと、現実世界の要素をAIが扱える形式で世界モデル化するためのレイヤーです。

図2の要点まとめ:

・左側:ERPやIoTデータがバラバラに存在し、AIが文脈を理解できない状態(サイロ化)

・右側:オントロジーによりデータが「意味」で繋がり、AIが参照可能な「地図」になっている状態

・この構造化があるからこそ、AIは幻覚を起こさず正確に業務を執行できる

データベースのテーブル名ではなく、現場で使われている「言葉」と「意味」の粒度で世界を記述していきます。

3-2 デジタルツイン:OS化された世界の上で意思決定を回す

オントロジーは、Foundry 上でそのままデジタルツインとして動きます。

- 工場の稼働状況がどのように変化しているか

- サプライチェーンのどこにボトルネックがあるか

- 新しい需要ショックが来たとき、どこで何が詰まるか

これらをリアルタイムに映し出し、シミュレーションできる世界が構築されます。

ここで初めて、AIエージェントが「世界モデルに制約されたかたちで」動き始めます。

LLM が生成した提案が、オントロジー上の制約に違反していないか、あるアクションが利益やリスクにどう効くのかを、OSレベルでチェックできるのです。

3-3 AIP:LLMを「OSの部品」に格下げする

パランティアの AIP(Artificial Intelligence Platform)は、このオントロジーの上に、LLMを“部品として”組み込むプラットフォームです。

ここが Copilot との決定的な違いです。

- Copilot: エディタの中で「コード生成の相棒」として振る舞う

- AIP: 企業全体の世界モデルの中で、「意思決定の一部を担うコンポーネント」として動く

LLM は、OSの外側にいる万能魔法使いではありません。

OSに制約された、交換可能なひとつのパーツにすぎない。

この設計思想こそが、パランティアの成長と収益性の源泉になっています。

本記事では「現場の生産性は上がっても、なぜ全社の利益(アウトカム)につながらないのか」を問題提起しました。

なぜ「パランティアだけが『爆発的な利益』と『実務適用』を両立できているのか」を知るには、以下の解説記事をご覧ください。

👉 【2026年】なぜパランティアだけが勝つのか?決算が示す「オントロジー」と「FDE」の正体

※別記事で、その圧倒的な「仕組み」と決算の裏側を解説します

第4章:AGI幻想と、「世界のオントロジー化」という現実的ルート

AI界隈には、今も AGI(汎用人工知能)への期待が渦巻いています。

「いずれはAIが、世界中のビジネスドメインを自動的に理解してくれるはずだ」という夢です。

しかし、現実のLLMの性質を踏まえると、それは相当に遠い話に見えます。

- 学習データは特定企業の固有事情とはズレていることが多い

- 世界モデルの中身はブラックボックスで、ガバナンスが効きにくい

一方、パランティアは真逆のアプローチをとっています。

世界が勝手に理解されるのを待つのではなく、世界の側を人間とソフトウェアが一緒にオントロジー化していく。

ウクライナ戦争、NHS(英国医療システム)、Airbus、Fedrigoni。

これらは一見バラバラなユースケースですが、「世界のビジネスをオントロジーとして書き起こしていく」という文脈で見れば、ひとつの大きな流れの中にあります。

AGI を待つ前に、人間とAIとOSが協調しながら、世界のほうを構造化してしまう。

パランティアは、そのルートを先行して走っている存在だと言えます。

第5章:あなたの会社の「オントロジー」はどこにあるのか

ここまで見てきた話は、「パランティアすごいね」で終わる話ではありません。

むしろ日本企業にとって本質的なのは、次の3つの問いです。

5-1 LLMを入れる前に、「自社ドメインのOS設計図」があるか?

自社のビジネスオブジェクト(顧客・案件・製品・契約・資産)は何か。

それらはどう関係し合い、どの制約のもとで動いているのか。

ここを曖昧にしたまま Copilot やチャットボットをいくら導入しても、現場のプルリクと運用テストの風景は変わりません。

5-2 社内に「FDE/DS的な人」を立てられるか?

パランティアには、FDE(Forward Deployed Engineer)と DS(Deployment Strategist)という独自の職種があります。

- FDE: 現場に入り込み、データと業務を一体でモデリングするエンジニア

- DS: 経営・事業・ITをまたぎ、「どのドメインからOS化するか」を設計する人

同じ役割を、そのままの名前で持つ必要はありません。しかし、この役割自体はどんな企業にとっても不可欠です。

「誰かが、現場と経営をつなぐOSアーキテクトになっているか?」

この問いに、胸を張って「Yes」と答えられる企業は、まだ多くありません。

5-3 「外部OS」と「自前OS」の境界を、意識して引いているか?

どこまで外部のOS(Palantir、クラウド各社)に乗り、どこから自社のOSとして握るのか。

インフラや汎用AIモデルはクラウドに任せても、ビジネスドメインのオントロジーは、自社で定義し続けなければなりません。

この境界線の引き方こそが、AI時代の「競争優位」と「デジタル主権」の設計になります。

終章:コードの時代から、オントロジーの時代へ

Copilot が書いたコードを前に、リードエンジニアがうなりながらレビューコメントを書く。

「仕様をもう一度、ビジネス側と一緒に整理しよう」

「このロジック、うちのオペレーションフローとズレてない?」

本当に必要なのは、レビューコメントでも、テストケースの追加でもなく、

「わが社のビジネスドメインを、どうモデルとして表現するか」

という、一段上の問いです。

パランティアの異常な数字は、コード生成AIの上に積み上がっているのではなく、ビジネスドメインOSという“見えないインフラ”の上に立っています。

Copilot が「コードの時代」の仕上げをしているとすれば、パランティアは「オントロジーの時代」の入口を示しているのかもしれません。

そして次の一手は、パランティアを導入するかどうか、ではなく、

「あなたの会社のオントロジーを、どこから書き始めるか」

を決めることです。

そのペンを握るのは、他でもない、いまこの記事を読んでいるあなた自身なのかもしれません。

専門用語まとめ

- Vibe Coding (バイブコーディング)

- AIに「なんとなく(Vibe)」の指示を与えてコードを書かせ、動けばOKとする開発スタイル。プロトタイピングには最強だが、業務の整合性(ロジック)が抜け落ちやすく、大規模システムでは技術的負債になりやすい。

- オントロジー (Ontology)

- ビジネスにおける「ヒト・モノ・カネ・情報」の実体と、それらの関係性やルールを定義した構造モデル。AIに「自社の世界」を理解させるための地図であり、Vibe Codingの弱点を補うための必須基盤。

- 決定論的 (Deterministic)

- 「入力が決まれば出力も必ず一つに決まる」性質のこと。ビジネスの契約や会計処理はこれにあたる。対してLLMは「確率論的(毎回答えが微妙に変わる)」であるため、この両者の溝を埋める仕組みが必要となる。

- ハルシネーション (Hallucination)

- AIがもっともらしい嘘をつく現象。AIが「事実」を知っているのではなく、「確率的にありそうな言葉」を繋げているために起こる。オントロジーで事実関係を縛ることで抑制できる。

- デジタルツイン (Digital Twin)

- 現実世界の物理的な環境(工場、倉庫、物流網など)を、データを用いてデジタル空間上にリアルタイムで再現したもの。オントロジーが静的な「地図」だとすれば、デジタルツインはその上で動く「シミュレーター」と言える。

よくある質問(FAQ)

Q1. Vibe Codingは「悪」なのでしょうか?

A1. 決して悪ではありません。適材適所です。

プロトタイプ作成や、使い捨てツールの開発には最強の武器です。ただし、保守性や堅牢性が求められる「基幹システム」にそのまま持ち込むと破綻する、という使い分けが重要です。

Q2. オントロジー構築はエンジニアだけの仕事ですか?

A2. いいえ、ビジネスサイドの参加が不可欠です。

業務の実態(何が正解か)を知っているのは現場の人間です。エンジニアと現場が対話しながらモデルを作る「FDE的な動き」がないと、使えないオントロジーになってしまいます。

Q3. パランティア以外でオントロジーを実践する方法は?

A3. ドメイン駆動設計(DDD)の実践が第一歩です。

パランティアのようなツールがなくても、データ構造をビジネスの実態に合わせて厳密に設計(モデリング)することは可能です。まずは特定の業務領域から「用語とルールの統一」を始めてみてください。

今日のお持ち帰り3ポイント

- AIはコードを書けても、あなたの会社の「ビジネスモデル」までは知らない。

- この欠落を埋めるのが「オントロジー(世界モデル)」であり、これがないAI開発は破綻する。

- パランティアの勝因は、このオントロジーをOS化し、LLMを「ただの部品」として扱った設計思想にある。

主な参考サイト

- Palantir Blog: Ontology: Finding meaning in data (RFx Blog Series #1)

- GitHub Blog: The economic impact of the AI-powered developer lifecycle

- Andrej Karpathy (Vibe Coding提唱者の考察)

- McKinsey: The economic potential of generative AI

- Gartner: Hype Cycle for Artificial Intelligence

合わせて読みたい

- Vibe CodingとAIエージェント経済圏の衝撃

- 【2025年版】AI開発ツール完全ガイド:CopilotからCursorまで

- 【決定版】なぜパランティアだけが勝つのか?決算が示す正体

- 2026年AIエージェント「実装元年」へ

- データ構造化が拓くAIの真価

- AIが変えるソフトウェア開発|AI駆動型開発の実践と展望

- 【技術解説】Palantir AIPとオントロジー完全ガイド

更新履歴

- 初版公開

-320x180.webp)