Meta AIの未来戦略:パーソナルAIとスマートグラス

序章:Meta統合AI戦略(ソフト/ハード)が注目の理由

生成AIの急速な進化が産業構造を揺るがす現代、巨大テック企業は次世代のデジタル覇権を賭け、AI開発に巨額の投資を行っています。その中でMeta Platforms(以下、Meta)は、独自のコンセプト「Personal AI(パーソナルAI)」を戦略の中核に据え、「10億ユーザー規模のAIエージェント経済圏を構築する」という極めて野心的な目標を掲げました(2024年の発表に基づく)。さらに、このAI体験を日常生活にシームレスに統合するデバイスとして、Ray-Banとの提携によるAI搭載スマートグラスの開発にも注力。このソフトウェアとハードウェアを両輪とする動きは、単なる新機能の追加ではなく、Metaのビジネスモデル、市場競争力、ひいては私たちのデジタルライフを一変させる可能性を秘めており、今まさに注目すべき転換点と言えます。

本稿では、Metaの大胆な統合AI戦略について、「経営ビジョン(Personal AI)」「技術基盤(Llama、オープン戦略)」「市場戦略(UX重視、スマートグラス展開)」という3つの戦略的レンズを通して深く分析し、その核心に迫っていきます。

さて、ここで読者の皆様と共に考えたい根源的な問いがあります。

なぜMetaはパーソナルAIとスマートグラスという未知の領域にこれほどまでに賭けるのでしょうか? 彼らがオープンソースとして提供する大規模言語モデル「Llama」や、Microsoftとの戦略的連携は、この壮大な計画にどう貢献するのでしょう?

そして、巨人たちがひしめくAI市場で、Metaはどのような独自性をもって勝利を掴もうとしているのでしょうか?

この記事では、これらの核心的な疑問に対し、2025年5月現在の最新情報と、長年AI研究に携わってきた私自身の分析や見解を交えながら、AIの未来にご関心をお持ちのビジネスリーダーからテクノロジーを愛する全ての方々に向けて、分かりやすく解き明かしていくことを目指します。

キーコンセプト:Meta AI戦略を理解する鍵

- Personal AI(パーソナルAI): 個々のユーザーの好み、文脈、目標を深く理解し、能動的にサポートするAIエージェント。日常生活や仕事における個人の能力拡張とQoL向上を目指します。

- Ray-Ban Meta スマートグラス: MetaとRay-Ban (EssilorLuxottica)が共同開発するAI搭載スマートグラス。カメラ、音声アシスタント、オーディオ機能などを備え、ハンズフリーでのAI体験を提供。ファッション性と機能性を両立させ、次世代インターフェースとしての普及を目指します。

- Llama(ラマ)シリーズ: Metaが開発し、カスタムライセンス下で広く公開している高性能な大規模言語モデル群(例:Llama 3)。開発者コミュニティによるイノベーションを促進し、Metaの技術的影響力を拡大する基盤技術です。

- 継続的な学習・最適化ループ: ユーザーとAIエージェント間の対話や利用状況を通じて、AIが継続的に学習・進化し、よりパーソナライズされた体験を提供する循環的なプロセス。ユーザーエンゲージメントとLTV向上の核です。

パーソナルAI戦略:10億人目標と市場インパクト

企業全体の成長軌道を左右する最重要戦略と明確に位置づけられているMetaのAI戦略において、パーソナルAIは単なる新プロダクトではありません。このセクションでは、10億ユーザーという壮大な目標設定の背景にある戦略的意図と、それが実現した場合の市場への絶大なインパクトを分析します。

Zuckerbergの野望:「永続的優位性」確立へ

Mark Zuckerberg CEOは、パーソナルAIエージェントのユーザー数が10億人に到達すれば、「歴史上最も重要な製品の一つを作る上で、長期的かつ永続的な優位性を確立できるだろう」との見解を示したと報じられています。これは、短期的な市場シェア争いに留まらず、AI時代における持続可能な競争基盤を構築するという、強い決意の表れと言えます。

10億MAUの意義:ネットワーク効果とデータエコシステム

月間アクティブユーザー数(MAU)10億という目標は、AI、特にパーソナルAIの領域において、他社を圧倒する強力な「勝利の方程式」を生み出す可能性を秘めています。

- 圧倒的なネットワーク効果:

ユーザーが増えるほど、AIエージェント同士の連携(例:グループタスク支援)や、ユーザー間の知見共有(例:便利な使い方)の価値が高まり、プラットフォーム全体の利便性と魅力が指数関数的に向上します。 - 比類なき学習データと最適化:

多様かつ膨大なユーザーとの対話データは、AIモデルの精度向上、多様なニーズへの対応力強化、そして高度なパーソナライゼーション実現に不可欠です。これにより、他社が容易には模倣できない、質の高いユーザー体験を提供できます。 - 強力なデータ駆動型エコシステムの形成:

膨大な利用データ(プライバシーに配慮した形での活用が前提)は、新たなAI機能、サービス、ビジネスモデル(後述の広告含む)創出の源泉となり、Metaを中心とした独自の経済圏を強固なものにします。

パーソナライズの鍵:継続的な学習・最適化ループ

MetaのパーソナルAI戦略の核心には、前述の「継続的な学習・最適化ループ」があります。これは、AIがユーザーとの対話を通じて「学習」し、使えば使うほどユーザーの好みや意図を的確に理解し、先回りした提案や支援を行えるようになる仕組みです。このループは、ユーザーに「自分だけのAI」を育てる感覚を与え、エンゲージメントとロイヤルティを飛躍的に高めることが期待されます。結果として、ユーザーのLTV(顧客生涯価値)を最大化する上で、極めて重要なエンジンとなります。

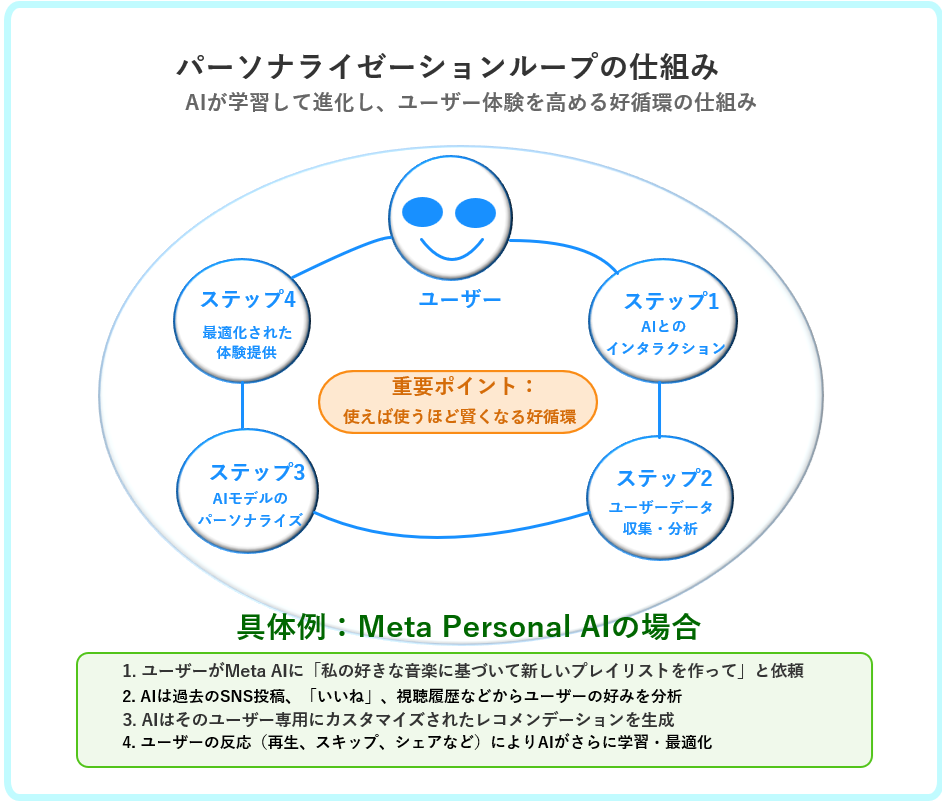

図解解説:パーソナライゼーションループの仕組み

この図は、MetaのパーソナルAI戦略の核心である「パーソナライゼーションループ」を模式化したものです。中心にいるユーザーとAIの継続的な対話によって、AIが進化し、ユーザー体験が向上していく好循環を示しています。

ステップ1でユーザーがAIとインタラクション(例:指示、質問)を行うと、ステップ2でAIはその行動や反応といったユーザーデータを収集・分析します。この分析結果に基づき、ステップ3ではAIモデルが個々のユーザー向けに最適化(パーソナライズ)されます。そしてステップ4として、パーソナライズされたAIがユーザーに最適化された体験(より的確な応答や提案など)を提供します。

この一連のサイクルが繰り返されることで、AIは「使えば使うほど賢くなる」状態となり、ユーザーにとってより価値の高い存在へと成長します。図下部の具体例では、音楽プレイリスト作成依頼を通じて、Meta Personal AIがユーザーの好みを学習し、レコメンデーションを最適化していく様子が示されています。このループこそが、高いユーザーエンゲージメントと持続的なサービス利用を生み出す鍵となります。

パーソナルAIが提供する価値と、それを届ける新たなインターフェース

パーソナルAIは、これまでのデジタル体験を刷新する新たな価値をユーザーに提供します。そしてMetaは、この価値をより自然な形でユーザーに届けるための新しいインターフェースとして、スマートグラスの開発に注力しています。

価値進化:「人生の伴走者」へ (スマートグラスで体験拡張)

従来の受動的なデジタルアシスタントとは異なり、パーソナルAIは、学習計画の立案から日々の健康管理まで、ユーザーの目標達成を能動的に支援する「パーソナルアドバイザー」や「思考パートナー」へと進化することが期待されます。

この体験を大きく拡張するのが、Ray-Ban Meta スマートグラスです。2021年の「Ray-Ban Stories」に始まり、2023年にはAIアシスタント機能を大幅に強化した「Ray-Ban Meta」が登場し、販売・利用者数ともに急成長を遂げています。ハンズフリーで写真撮影、音楽再生、通話、そしてMeta AIへのアクセスが可能になり、現実世界とデジタル情報がよりシームレスに融合します。MetaとRay-Banの親会社EssilorLuxotticaは2030年以降までの長期契約を締結しており、これはスマートグラスを次世代の主要テクノロジープラットフォームへと進化させるというMetaの強い意志を示しています。

次世代広告・マーケティングと新たなハードウェア収益の可能性

ユーザーの深い理解に基づくパーソナルAIは、究極のパーソナライズド・マーケティングプラットフォームとしての潜在力を持ちます。スマートグラスを通じて得られるリアルタイムの状況認識や行動データは(プライバシー保護が前提)、このパーソナライゼーションをさらに高度化させる可能性があります。

これは広告事業の新たな成長エンジンとなり得ると同時に、スマートグラス自体の販売、関連アクセサリ、将来的には専用アプリケーションやサービスを通じた新たなハードウェア及びエコシステムからの収益も期待されます。

技術的基盤:Llamaとオープン戦略、Microsoft連携

Metaの野心的なAI戦略を支えるのが、高性能な大規模言語モデル「Llama」シリーズと、それを核としたオープン戦略、そしてMicrosoftとの強固なパートナーシップです。

高性能LLM「Llama」シリーズ:オープン戦略の牽引役

Metaは、Llamaシリーズをカスタムライセンス下で広く公開することで、開発者コミュニティによるイノベーションを促進し、AI技術の民主化を目指しています。これは、Meta自身の技術開発を加速させると同時に、LlamaをAI開発のデファクトスタンダードの一つとして確立し、業界全体への影響力を高める狙いがあります。

Microsoft Azureとの戦略的パートナーシップ

Llamaの開発・提供において、Microsoft Azureは重要な役割を担っています。MetaはAzureの強力な計算インフラを活用し、MicrosoftはAzure上で最先端のオープンモデルを提供することで自社クラウドの魅力を高めるという、相互補完的な関係を築いています。LlamaConへのSatya Nadella CEOの登壇は、この連携の強さを示す象徴的な出来事でした。

Meta独自路線:UX重視とスマートグラス市場戦略

多くのAIラボがモデル性能の極致を追求する中、Metaはユーザー体験(UX)と実用的な製品価値を最優先する独自の開発路線を明確にしています。このアプローチは、特にスマートグラスのような日常的に利用されるデバイスにおいて、その真価を発揮します。

「使えるAI」「楽しいAI」、それを実現するスマートグラス

Zuckerberg CEOは、MetaのAIが目指すのは、学術的なベンチマークスコアよりも、日常的に使われ、ユーザーの生活を豊かにするAIであると繰り返し強調しています。Ray-Ban Metaスマートグラスは、まさにこの思想を体現する製品であり、ファッション性と機能性を両立させることで、テクノロジーをより自然に生活に取り入れることを目指しています。Ray-Banのブランド力と世界的な流通網を活用する戦略は、この目標達成に不可欠です。

製品哲学と次世代グラス「Hypernova」への期待

Metaが理想とするAIエージェントは、以下の表に示すような特性を備えています。これらは、特にスマートグラス上でPersonal AIが効果的に機能するための鍵となります。

| 重視する特性 | 詳細説明 | 重要性 |

|---|---|---|

| 迅速な応答性 | ユーザーの入力に対して遅延なく応答し、ストレスフリーな対話体験を提供 | 日常的な使用における満足度と継続利用率に直結 |

| マルチモーダル性 | テキスト、音声、画像、動画など複数の情報形式をシームレスに処理 | 多様なユースケースへの対応と表現の豊かさを実現 |

| 低コスト運用 | 効率的なモデル設計と最適化による運用コストの削減 | 10億ユーザー規模のサービス提供において経済的持続可能性を確保 |

| 自然対話能力 | フルデュープレックスボイスによる人間のような自然な会話体験 | AIとの心理的距離を縮め、日常的な利用を促進 |

さらにMetaは、透過型ディスプレイやジェスチャー認識などを備えた次世代スマートグラス「Hypernova」(開発コードネーム)も計画中とされ、これにより、より高度なAR(拡張現実)体験や、AIとメタバースの本格的な融合が見込まれます。これは、今後5〜10年でのAI活用型スマートグラス市場の本格的な拡大と、Metaが提唱する「新しいインターフェース」の確立を目指すものです。

具体的な差別化:DiscoverとソーシャルAIエコシステム

Meta AIアプリに搭載されている「Discover」機能は、ユーザーが生成したAIコンテンツ(画像、プロンプト等)をSNSフィードのように共有・閲覧できるものです。これは、Metaが得意とするCGM(Consumer Generated Media)の文化をAI領域に拡張し、SNSによる拡散効果を最大限に活用しようとする戦略です。将来的にはスマートグラスで捉えた情景を元にAIコンテンツを生成・共有するような、より没入感のある体験も期待されます。

解説:DiscoverとソーシャルAIエコシステム

「Discover」機能は、Instagram のリール機能のAI版と考えるとわかりやすいでしょう。例えば、あるユーザーが「夕暮れの富士山をアニメ風に描いて」というプロンプトで美しい画像を生成したとします。従来のAIサービスでは、その体験はそのユーザーのみに閉じていました。

しかし「Discover」では、その画像とプロンプトが公開され、他のユーザーが「いいね」を押したり、同じプロンプトを使って自分なりのバリエーションを作ったり、さらに改良したりすることができます。これが大規模に行われると、AI生成コンテンツを介した新しいソーシャルネットワークが形成されます。

Metaはこの「AIコンテンツのバイラル拡散」という独自の強みを活かし、他のAI企業には真似できない成長エンジンを構築しようとしているのです。

AI覇権競争:主要プレイヤー戦略とMetaの挑戦

MetaとMicrosoftが進めるオープン路線は、他の主要プレイヤーとの差別化要因となっています。

API提供を中心にビジネスを展開するOpenAI、高性能クローズドモデル「Gemini」とオープンモデル「Gemma」の両輪で対抗するGoogle、そしてAppleは「Apple Vision Pro」のような高度な空間コンピューティングデバイスと共に、より日常的なウェアラブルデバイスでのAI活用も模索していると考えられます。

Metaのスマートグラス戦略は、Appleのウェアラブル戦略や他のAR/VRデバイスと競合しつつも、より軽量でファッション性を重視し、日常的なAIアシスタントとしての普及を目指す点で独自性を持ちます。

Llamaによるオープンなソフトウェア基盤と、スマートグラスというハードウェアプラットフォームの組み合わせが、Metaの競争力の源泉となるかが注目されます。

インサイト:Personal AI・スマートグラスはゲームチェンジャーか

Metaが推進するパーソナルAIとそれを搭載したスマートグラスは、単なる技術トレンドに留まらず、B2C市場における企業と顧客の関係性を根底から覆す「ゲームチェンジャー」となる可能性を秘めています。一人ひとりに最適化され、かつハンズフリーで利用できるAI体験が当たり前になれば、消費者はあらゆるサービスにおいて、同様レベルのパーソナライゼーションを期待するようになるでしょう。

これは、マーケティング、製品開発、顧客サポートといった企業活動全般に、より深い顧客理解と個別対応を迫るものです。特に、リアルワールドの行動データを含む膨大な顧客データを、いかに戦略的かつ倫理的に収集・活用し、信頼に基づいた関係性を構築できるかが、今後の企業の競争優位性を決定づける極めて重要なファクターとなります。Metaの動向は、B2Cビジネスを展開する全ての企業が注視すべき重要な示唆を与えています。

役割別/読者層別ポイント&アクション

Metaの統合AI戦略は、様々な立場のビジネスパーソンや専門家にとって重要な示唆を含んでいます。

| 読者層 | 戦略的示唆 | 推奨アクション |

|---|---|---|

| CEO/経営層 | Personal AI・スマートグラスがもたらす顧客関係変革と新市場創出の可能性。オープン戦略の事業機会とリスク。 | 自社事業におけるAI導入・ハードウェア連携ロードマップ策定。AI倫理・ガバナンス体制構築。アライアンス戦略検討。 |

| CTO/技術開発部門 | Llamaエコシステムとスマートデバイス連携AIの動向。マルチモーダルAI、自然対話技術、ARインターフェースの進化。 | Llama等オープンモデル評価・活用。AI人材育成。UX重視のAI製品・スマートデバイス連携アプリ開発手法研究。 |

| プロダクトマネージャー/マーケティング部門 | パーソナライゼーションループによる顧客エンゲージメント深化。スマートグラスを活用した新体験とCGM型AIコンテンツの可能性。 | AI・スマートグラスを活用した新UX企画・プロトタイピング。データドリブンなパーソナライズ戦略強化。次世代広告・体験型マーケティング模索。 |

| コンサルタント/アナリスト | AI業界・スマートデバイス市場の勢力図変化と新ビジネスモデル出現。クライアントへのAI・ハードウェア戦略アドバイザリー機会。 | Meta戦略分析と他社比較によるインサイト抽出。AI導入・スマートデバイス活用事例研究。オープンソースAIのリスク・リターン分析。 |

| 研究者・エンジニア | Llamaの技術的進化。スマートグラスにおけるAI/AR技術、フルデュープレックスボイス等のフロンティア技術。 | Llamaコミュニティ参加・貢献。Meta AI Research論文・発表フォロー。スマートデバイス上のAI技術・未解決課題への挑戦。 |

Q&A:Meta AI戦略に関する高度な疑問に答える

Q1: Meta AI・グラスとスマホの関係性は?

A1. パーソナルAI、特にスマートグラスのような形態では、情報アクセスやコミュニケーションの新たな起点として、スマートフォンの役割を一部代替・補完する可能性があります。将来的には、より直感的でハンズフリーな操作が可能なスマートグラスが、特定の用途においてスマートフォンよりも主要なデバイスとなるかもしれません。一方で、当面はスマートフォンアプリとの連携や、スマートフォンを母艦とした機能拡張といった協調関係が続くと考えられます。Metaとしては、自社のエコシステム(SNS、VR/AR、スマートグラス)内での体験をシームレスに繋げたい意図があるでしょう。

Q2: AI搭載スマートグラスの普及における最大の課題は何か?

A2. 複数の課題があります。①プライバシー懸念:常時装着可能なカメラやマイクによる周囲へのプライバシー侵害やデータ収集への不安。②技術的制約:バッテリー持続時間、処理能力、ディスプレイ品質、装着感などの向上。③社会的受容性:公共の場でのスマートグラス利用に対する抵抗感。④価格:一般消費者が手軽に購入できる価格帯の実現。⑤キラーアプリケーション:スマートグラスならではの「なくてはならない」体験の提供。MetaはRay-Banとの協業でファッション性を高め、社会的受容性のハードルを下げようとしていますが、これらの課題を総合的に克服していく必要があります。

Q3: Llamaオープン戦略はどう対抗する?

A3. Llamaのオープンエコシステム戦略は、開発者コミュニティの多様性と迅速なイノベーションを武器に、GoogleやAppleの垂直統合型・クローズド戦略に対抗しようとするものです。特定企業がコントロールするエコシステムに対し、オープン性は幅広い企業や個人の参入を促し、多様なアプリケーションやサービスの創出を加速させます。ただし、品質管理、セキュリティ、マネタイズの難しさといった課題も伴います。Metaは、オープン性とエコシステムの魅力を高めつつ、これらの課題をどう克服するかが問われます。

Q4: Personal AIのマネタイズ戦略における具体的なKPIは何か?

A4. 具体的なKPIは未公開ですが、初期段階ではMAU(月間アクティブユーザー数)、エンゲージメント率(利用頻度・時間)、ユーザーリテンション率などが重視されるでしょう。スマートグラスに関しては販売台数やアクティブ率も重要です。中長期的には、Personal AIを介した広告収益の向上(CTR、CVRの改善)、スマートグラスや関連サービスからの収益、プレミアム機能への転換率、API利用を通じたB2B収益などがKPIとなり得ます。特に、パーソナライゼーションループの効果を測る指標(タスク成功率、ユーザー満足度の継続的向上など)も重要になると考えられます。

Q5: MetaのAI戦略における倫理的リスクと、その対応策は?

A5. Personal AIやスマートグラスはユーザーの膨大な個人データやリアルワールド情報を扱うため、プライバシー侵害、データ不正利用、アルゴリズムバイアスによる差別、誤情報・偽情報の拡散、AIへの過度な依存、盗撮懸念といった倫理的リスクが伴います。Metaは、透明性の高いデータ利用ポリシーの策定、ユーザーコントロールの強化、バイアス緩和技術の導入、ファクトチェック機関との連携、責任あるAI原則の遵守などを通じてこれらのリスクに対応する必要があります。しかし、技術の進化速度と社会の規範形成との間には常にギャップが生じるため、継続的な対話と自主規制、そして法制度との調和が求められます。

結論:Meta AI戦略とパーソナルAI・グラスの未来

MetaのAI戦略は、パーソナルAIを軸にソフトウェア(Llama等)とハードウェア(スマートグラス)を融合させ、10億ユーザー規模の経済圏構築を目指す野心的な挑戦です。Llamaのオープン戦略とMicrosoftとの提携で技術リーダーシップとエコシステム拡大を、Ray-Ban協業のスマートグラスとUX重視アプローチでAIの日常化とマスアダプションを追求します。

しかしその道のりには、激化するAI開発競争、スマートグラスの社会受容性や倫理的課題、オープンエコシステムの持続可能性といった多くの困難が伴います。これらの課題への真摯な取り組みと、ユーザー及び社会からの信頼獲得が、Metaの統合AI戦略成功の鍵を握っています。

この変革期において、企業はAIを事業変革の好機と捉え、戦略的な投資と倫理的導入を進めるべきです。個人レベルでは、AIリテラシーを高め、AIを能力拡張ツールとして積極的に活用し、新技術がもたらす社会的影響に関する建設的な議論へ参加することが求められます。Metaの挑戦はAIによる社会変革の壮大さを示しており、我々一人ひとりが未来を形作る当事者としての意識を持つべきでしょう。

参考文献/関連情報

- Meta AI Official Website: https://ai.meta.com/

- Ray-Ban Meta Smart Glasses: https://www.ray-ban.com/usa/discover-ray-ban-meta-smart-glasses/clp (※リンク先は例です。適宜修正してください)

- Microsoft Azure AI Solutions: https://azure.microsoft.com/en-us/solutions/ai/

- OpenAI Official Website: https://openai.com/

- EssilorLuxottica Official Website: https://www.essilorluxottica.com/ (※関連情報があればより具体的なページへ)

以上