感性AIと人間の共進化|社会実装を導く戦略インサイト

この記事を読むと、AI技術がどのように連携し社会実装を進めるのかがわかり、経営層や企画担当者が未来戦略を描けるようになります。

-

- 要点1:感性AI・XAIがWEF等の国際原則に基づき、意思決定の納得性を高める

- 要点2:フィジカルAIやマルチエージェントが、倉庫自動化や開発現場で実用化フェーズに入る

- 要点3:AIOSやトークンエコノミーが、車載OSや実在のプロジェクトを基盤に新しい秩序を形成する

第1章:人間とAIの共進化という視点

「AIは人間を置き換えるのか?」という問いは、もはや出発点としては浅い。実際に起きているのは、人間とAIが相互に拡張し合い、新しい社会を形づくるプロセスだ。本章では、この共進化の4つの側面を、現実の事例と共に整理する。

「AIは人間を置き換えるのか?」という問いは、もはや出発点としては浅い。実際に起きているのは、人間とAIが相互に拡張し合い、新しい社会を形づくるプロセスだ。本章では、この共進化の4つの側面を、現実の事例と共に整理する。

共感:感性AIが人間理解を深める

AIが社会で信頼されるためには、人間の感情や価値観を理解する力が必要となる。ここで登場するのが感性AI(Human-centric AI)である。これは、WEF(世界経済フォーラム)やNIST(米国国立標準技術研究所)が示す「人間中心の原則」に基づき、単なる効率化ではなく、人の「心に沿う」対話や支援を行う。医療分野での診断支援プラットフォーム「Aidoc」のように、専門家の判断を補強し納得性を高めることで、教育・医療・福祉などの現場に溶け込んでいく。

👨🏫 かみ砕きポイント

人間中心のAIとは、単に便利なだけでなく、WEF等が示す国際原則に準拠した「信頼できる相棒」です。医療現場の実例のように、専門家の判断に寄り添い、納得感を高めることが社会実装のカギとなります。

拡張:バイブコーディングによる知性の拡張

AIによる人間の能力拡張は、今や現実の生産性革命に直結しています。その代表例がバイブコーディングです。これは、AIがコードの大部分を自動生成する新しい開発手法を指します。

2025年夏、Googleは決算説明会で「新規コミットの約30%をAIが支援」と公表し、GitHubもCopilot利用コードが平均46%に達したと報告した。

Y Combinator登壇の複数スタートアップは「9割以上をLLM生成」と明言。

国内でもデジタル庁の生成AI環境「源内」が6.5万件のプロンプトを運用し、自治体が音声指示型ボイスボットで業務アプリを内製する事例が相次いでいる(出典)。

(2025-09-11 時点)

一方で、AIが生成する膨大なコードの品質管理、セキュリティ担保、そして複雑な業務ロジックに対する人間によるレビューの重要性も指摘されており、現場エンジニアの専門性は今後さらに不可欠となります。

👨🏫 かみ砕きポイント

AIによる能力拡張は、知性(バイブコーディングによる開発能力)と身体(振動による技能伝承)の両面に及びます。これはAIに仕事を奪われるのではなく、人間がAIによって「超人化」するプロセスです。

協働:マルチエージェントと社会的知性

人間の組織は協働によって成り立つ。AIもまた、マルチエージェントシステムが協働を知的に進化させる。複数のエージェントが交渉・分業しながら課題を解決する姿は、企業組織や自治体の意思決定とよく似ている。日本では大手SIerが構築支援サービスを開始するなど実用化フェーズにあるが、一方で「エージェント間の文脈共有」といった技術課題も指摘されており、単独の超知能(シングルエージェント)と使い分ける成熟した視点が不可欠になっている。

👨🏫 かみ砕きポイント

AIは万能の天才ではなく、適材適所で役割分担する「専門家チーム」へと進化しています。重要なのは、全てをAIチームに任せるのではなく、課題に応じて最適なAIの編成を見抜くことです。

進化:AIOSとトークンエコノミーが支える新秩序

共進化の舞台は個人や組織にとどまらない。社会全体のOSとしてAIOS(AI Agent Operating System)が登場している。ThunderSoft社とGeelyが共同開発したAIOSが量産車に搭載されるなど[参考3]、スマートシティや産業基盤における「AI統合レイヤー」として実用化が本格化している。さらに、トークンエコノミーは、Fetch.aiのEV充電プロジェクトでトークン(FET)が月間120万取引に達した事例[参考4]が示す通り、人とAIの貢献を可視化し、持続可能な協働を後押しする。

👨🏫 かみ砕きポイント

AIの社会基盤は、誰かが支配する中央集権的なOSではなく、車載OSのような実例をベースとした「分散型OS」として発展します。人間が設計したルールと経済合理性(トークン)で、共進化をコントロールする時代です。

Key Takeaways(持ち帰りポイント)

- 感性AIは信頼の基盤を築く

- バイブコーディングやフィジカルAIは身体を拡張する

- マルチエージェントとAIOSは協働の新秩序を創る

人間とAIの共進化は、対立の物語ではなく協働と拡張の物語だ。この視点に立つことで、断片的なAI議論を超え、社会実装の本質が見えてくる。

第2章:社会実装を支えるAI技術群の役割

第1章で見た「人間とAIの共進化」を現実のものにするためには、多層的な技術群が必要だ。本章では、個々のAI技術がどのように社会実装を支え、なぜ不可欠なのかを整理する。それぞれの詳細は弊社の専門記事に譲り、ここでは背景と狙いに焦点を当てる。

感性AI(Human-centric AI):信頼の接着剤

AIが社会で受け入れられるためには、人間の感情や価値観を理解する「感性AI」が必要となる。単なる効率化だけではなく、心に寄り添う体験を提供することで、教育・医療・顧客サービスに浸透する。信頼を築くという役割は他の技術には代替できない。

👨🏫 かみ砕きポイント

感性AIは、単なる便利ツールを超え、特に医療や教育といった失敗が許されない領域で「信頼」を担保するための必須技術です。AIの社会実装は、最終的に人間の受容性にかかっています。

- 感情理解と文脈把握で人に寄り添う

- 医療や教育など高信頼領域で必須

- 社会受容性の基盤を築く

マルチエージェント:協働する頭脳

複雑な課題は1つのAIでは解決できない。複数のAIエージェントが役割分担し、交渉や合意形成を行う「マルチエージェント」は、まさに社会の縮図だ。これは企業の組織運営や行政判断とも親和性が高く、将来の意思決定インフラを形づくる。

👨🏫 かみ砕きポイント

マルチエージェントの本質は、複雑な問題を複数の専門家AIに分割して解かせる「知的チームワーク」にあります。サプライチェーン最適化のように、単一AIでは解けない課題への処方箋となります。

- 役割分担と協力で課題を解決

- 企業や自治体の仕組みに近い

- 「人+AI」の協働型社会の骨格

複数のAIがチームで動くマルチエージェント開発の全体像と具体的な始め方については、以下の完全ガイドで詳しく解説しています。

→ AutoGen完全ガイド:AIマルチエージェントの未来と活用法〖2025年最新版〗

フィジカルAI:人間能力の拡張

AIの価値は「頭脳」だけに留まらない。フィジカルAI――Amazonの倉庫で稼働する100万台以上のロボット[参考5]や、Nomagic社が実現したピッキング精度99.9%の様に、現場で成果を出すAIロボット群――は、人間の動作や身体的作業を補完する。これは工場や介護現場、リモート作業において、人間の限界を超える新しい働き方を可能にする。

👨🏫 かみ砕きポイント

フィジカルAIは、デジタル空間の知性を「現実世界の労働力」に変換するための鍵です。Amazonの倉庫ロボットのように、人手不足が深刻化する日本の産業現場を支える具体的解決策と目されています。

- 感覚強化で新しい体験を創出

- 身体的支援で労働を再定義

- 産業や福祉の生産性を変革

現実世界で活動するフィジカルAIが、社会構造をどう再定義するのか。その基本から未来までを、こちらの記事で網羅的に解説しています。

→ PHYSICAL AI(フィジカルAI)とは?- 社会構造を再定義する…

オントロジーと知識基盤:共通言語の確立

社会実装におけるもう一つの鍵は「知識の共有」である。オントロジーは概念や関係性を体系化し、人とAI、組織とAIが同じ前提で会話できるようにする。これはAI間の連携やデータ統合を支える基盤となる。

👨🏫 かみ砕きポイント

オントロジーとは、人間とAI、そしてAI同士の「共通言語」を作る辞書のようなものです。この辞書がなければ、AIチームは単語の意味が分からず、ただの烏合の衆になってしまいます。

- 概念と関係性を体系化

- 異なるAIや組織をつなぐ共通言語

- 知識基盤として社会全体を支える

組織の知識をAIが理解できる形に変換する「オントロジー」。Palantir社のAIPを事例に、その仕組みとビジネス価値を徹底解説します。

→ 【2025最新】Palantir AIPとオントロジー完全ガイド …

AIOSとトークンエコノミー:新しい秩序と価値交換

社会規模での実装を可能にするのがAIOS(AI Operating System)だ。これは車載OSやスマートシティ基盤として実証が進む“AI統合レイヤー”であり、社会スケール実装の中核へと発展しつつある。さらにトークンエコノミーは人とAIの貢献を可視化し、公平な価値交換を促す。ここで重要なのは、特定企業による支配を防ぐガバナンスであり、MetaやIBMが主導する「AI Alliance」のようなオープンなコミュニティの動きが、健全なエコシステム形成の鍵となる。

👨🏫 かみ砕きポイント

AIOSがAI群を束ねる「都市の交通システム」だとすれば、トークンはそこを流れる「インセンティブという名の交通量」です。この両輪を設計することが、持続可能なAI社会のマスタープランとなります。

- AIOS=社会全体を束ねる基盤

- トークン=人とAIをつなぐインセンティブ

- 制度と経済を一体化した共進化の土台

これからのAI社会の基盤となる重要概念について、さらに理解を深めましょう。

・AIOSの基本 → AI版OSがやって来る!インターネットの大変化と未来戦略

・トークンエコノミーの最新動向 → AIが金を掘る時代へ:NVIDIA GTC 2025が示したトークン採掘…

Key Takeaways(持ち帰りポイント)

- 感性AIは社会実装の信頼基盤

- マルチエージェントは協働社会のモデル

- オントロジー、AIOS、トークンが全体設計を支える

こうした技術群は単独では意味を持たない。重要なのは、互いに補完し合いながら「人間とAIの共進化」を現実化する設計思想に組み込まれることだ。

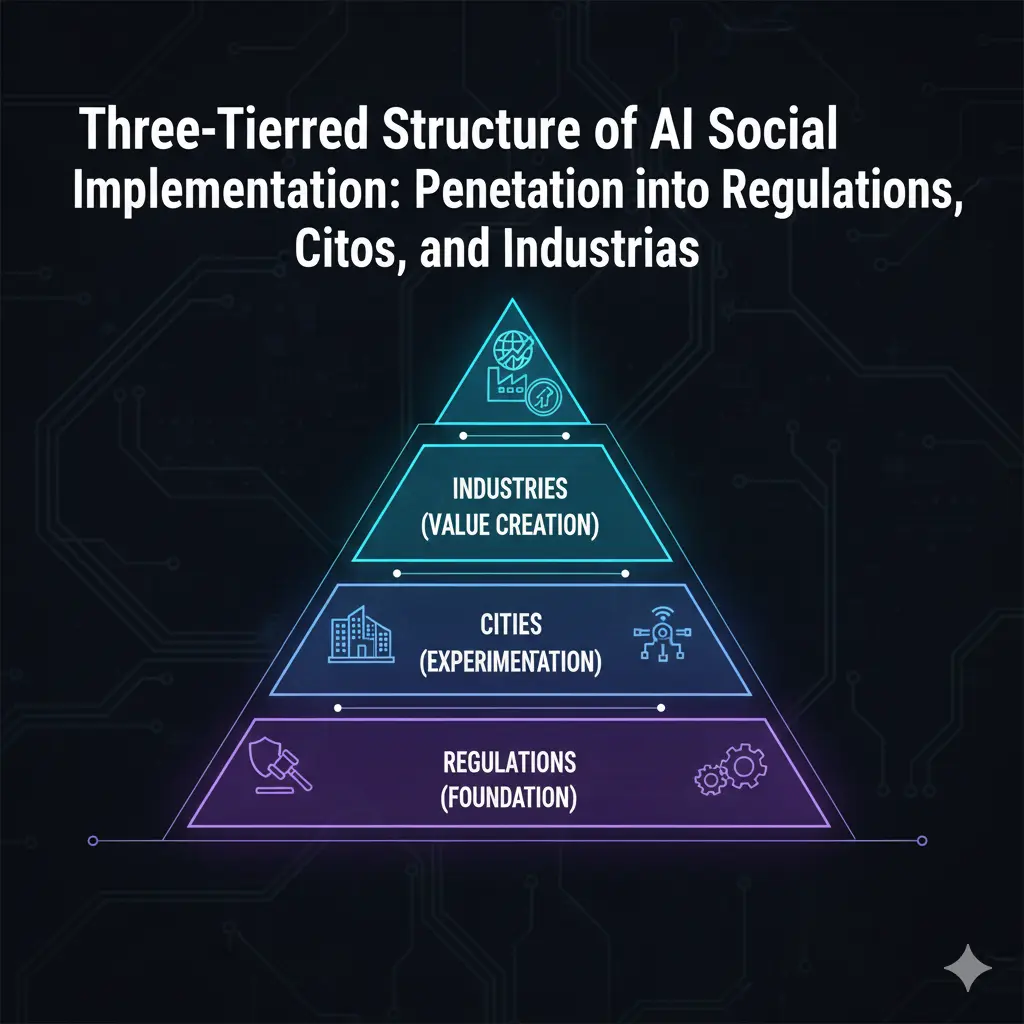

第3章:社会の層に広がるAI実装のシナリオ

社会実装の成否は、技術そのものより社会の受け皿にかかっている。法や基準、都市の設計思想、産業のガバナンス――これらが整わなければ、どれほど優れたAIも点在するデモに留まってしまう。本章では「制度 → 都市 → 産業」の順に、AIが現実へ浸透するストーリーを描く。

社会実装の成否は、技術そのものより社会の受け皿にかかっている。法や基準、都市の設計思想、産業のガバナンス――これらが整わなければ、どれほど優れたAIも点在するデモに留まってしまう。本章では「制度 → 都市 → 産業」の順に、AIが現実へ浸透するストーリーを描く。

制度の層:国家戦略が実装を牽引する

日本のAI社会実装は、今や国家戦略そのものです。2025年9月1日、政府はAI戦略担務を新設し、「世界で最もAIを開発、活用しやすい国」を国家目標として明確に掲げました。

この方針を具体化するのが、2025年6月にデジタル庁が発表した「ガバメントAI」構想です。これは単なる業務効率化に留まらず、2026年度までに行政サービスそのものをAIネイティブに変革するロードマップであり、制度が「実装を前提とした安全な土台」を提供し、国全体の導入スピードを加速させるという強い意志の表れです。

👨🏫 かみ砕きポイント

制度はAIの足かせではなく「国家が主導する加速装置」です。明確な国家目標があるからこそ、企業や自治体は迷わずスケールできます。

- 説明責任=信頼の通貨

- オントロジー=共通言語の基盤

- 制度=実装を支えるインフラ

都市の層:実験都市から運用都市へ

都市はAI実装の総合格闘技である。交通・エネルギー・防災・福祉が複雑に絡むため、デジタルツインで全体をシミュレーションし、アンビエントAIで生活者体験を下支えする。実証型の街区では混雑緩和や見守りアルゴリズムを仮想空間で検証し、段階的に導入する流れが定着してきた。日本では、ウーブンシティのような事例が「人間中心の都市OS」の可能性を示している(詳細は弊社サイトの記事を参照)。重要なのは、実証で終わらせず、定常運用プロセスへと格上げすることだ。AIOS的な基盤で部局横断の運用を実現し、トークン設計で市民協働を後押しすると、都市は循環型に“回り”始める。

👨🏫 かみ砕きポイント

都市におけるAIは「街の頭脳」と「住民の相棒」です。シミュレーションで失敗を減らし、アンビエントAIで暮らしを自然に支えることで初めて市民に受け入れられます。

- デジタルツイン=都市の仮想実験室

- アンビエントAI=住民の日常サポーター

- トークンエコノミー=協働のインセンティブ

都市の仮想実験室となるデジタルツインは、AIエージェントと結びつくことで新たなステージへ進化します。その革命的な変化を解説します。

→ デジタルツイン2.0革命の幕開け|AIエージェントが変える産業基盤

産業の層:部分最適から連鎖最適へ

産業では、フィジカルAIが現場を、マルチエージェントがバリューチェーン全体を動かす。工場では設備が自律調整し、物流では動的配車が進み、医療や金融では分散したAIエージェントが協調して価値を生む。単独最適の積み重ねでは限界があり、サプライヤ・メーカー・流通・金融がAIOSの下で連携すると、初めて連鎖最適が可能になる。ここで制度と都市の知見が再び効く。監査可能なログ、説明可能なモデル、業界横断のオントロジーが揃えば、取引先は安心して自動連携を許容する。さらに、トークンエコノミーで貢献度に応じたインセンティブを設ければ、データやノウハウの囲い込みを超えて改善が循環する。結果、KPIは「単一工程の効率」から「需要変動への追従性」「サプライチェーン全体の回復力」へと進化する。

👨🏫 かみ砕きポイント

AIは「現場の自動化」から「産業全体の再設計」へとシフトします。部分効率ではなく、サプライチェーン全体のレジリエンスこそが次の競争力の源泉です。

- フィジカルAI=現場自動化の担い手

- マルチエージェント=産業連鎖の司令塔

- AIOS+トークン=業界横断の持続性

Key Takeaways(持ち帰りポイント)

- 制度は安全装置ではなく導入加速装置

- 都市は仮想と現実を接続するAIの実験場

- 産業は部分効率から全体最適へ転換する

制度が安全の土台を築き、都市が運用の型をつくり、産業が価値の循環を生む――この三層がそろうとき、人間とAIの共進化は実像を帯びてくる。

第4章:ビジネスの層――意思決定が変わる

AIの社会実装を「収益」と「リスク」の言葉に落とすのが経営の役割だ。第4章では、経営判断にAIをどう組み込み、どの順序で拡大し、どんな指標で運用するのかを描く。鍵は顧客理解×合意形成×実装ガバナンス×学習するKPIである。

AIの社会実装を「収益」と「リスク」の言葉に落とすのが経営の役割だ。第4章では、経営判断にAIをどう組み込み、どの順序で拡大し、どんな指標で運用するのかを描く。鍵は顧客理解×合意形成×実装ガバナンス×学習するKPIである。

経営判断×感性AI:顧客理解と社内合意の高速化

感性AIは、購買理由・不満・期待の“情緒データ”を読み解き、企画や価格設定の仮説生成を加速する。同時にXAIで根拠を提示すれば、役員会や現場の合意形成は大幅に早まる。意思決定のボトルネックは「情報不足」ではなく「納得不足」である。

👨🏫 かみ砕きポイント

感性AIは「顧客の声の質感」を可視化し、XAIは「判断の筋道」を可視化します。納得の可視化=意思決定の短縮です。

- 情緒データ→商品戦略の仮説入力

- XAI→稟議・監査の時間短縮

- 顧客理解と社内合意を同時最適化

意思決定OS:AI PMOとAIOSガバナンス

案件ごとに個別最適を続ける限り、全社の学習は進まない。AI PMO(マルチエージェントによる企画・法務・調達・セキュリティの横断支援)を設け、AIOSでモデル登録・データ権限・監査ログを一元化する。これで“影のAI運用”を止め、失敗も成功も組織の資産にできる。

👨🏫 かみ砕きポイント

プロジェクト管理も“意思決定の自動化対象”です。AI PMOは全社の学びを溜め、再利用する仕組みそのもの。

- 標準化:モデル登録/権限/監査

- 再利用:プロンプト・フロー・評価

- 可視化:リスク・コスト・効果

投資とKPIの再設計:学習するP/Lへ

AI投資は“一発ROI”ではなく、利用量・精度・サイクル時間が相互に高まる学習曲線で見る。先行指標は採用率(利用者×頻度)、正答率/説明率、運用コスト/件、意思決定リードタイム。

AI投資における学習曲線KPIの例

| KPI項目 | フェーズ1 (導入期) | フェーズ2 (成長期) | フェーズ3 (成熟期) |

|---|---|---|---|

| 採用率 (利用者数) | 10% | 50% (↑) | 90% (↑) |

| 精度/説明率 | 70% | 85% (↑) | 95% (↑) |

| 運用コスト/件 | ¥100 | ¥50 (↓) | ¥20 (↓) |

成果分配はトークンエコノミーで貢献を可視化し、データ提供・運用改善のインセンティブを設ける。

👨🏫 かみ砕きポイント

「回すほど賢くなる装置」に投資します。短期ROIだけでなく、学習速度と再利用率をKPIに入れましょう。

- 採用率×精度×単価低下=価値成長

- 説明率→規制対応と営業説得を両立

- トークン→貢献の可視化と継続投資

オペレーティングモデル:Pilot→Scaleの条件

スケールの可否は「事前に潰せる失敗数」で決まる。デジタルツインで需要・人員・設備のシナリオを検証し、フィジカルAIで現場手順を整え、オントロジーで部門間の意味ズレを解消する。XAIと監査ログは契約・保険・品質保証に直結し、取引先を巻き込む前提条件となる。

👨🏫 かみ砕きポイント

拡大の正体は「再現性の設計」です。仮想(ツイン)で学び、現場(フィジカル)で標準化し、意味(オントロジー)で組織を接続します。

- Pilot:限定領域×厳格ログ×高速学習

- Gate:KPI/リスク/説明性の三点チェック

- Scale:契約・保険・調達に展開

Key Takeaways(持ち帰り)

- 納得の可視化(感性AI×XAI)が経営の速度を上げる

- AI PMO+AIOSで“学ぶ組織”をつくる

- 学習曲線KPIとトークンで投資を回す

- ツイン×フィジカル×オントロジーで再現可能なスケールへ

結局のところ、AIで変わるのは「判断の質」と「判断の速さ」、そして「学習の持続性」だ。これらを設計できる企業が、次の産業地図で上位に位置づけられる。

専門用語まとめ

- 感性AI(Human-centric AI)

- 人間の感情や価値観を理解・共感するAI。単なる効率化ではなく、人間らしい判断や体験を重視し、共感的な対話や意思決定支援を実現する。

- AIOS(AI Operating System)

- AIアプリケーションやエージェントを統合的に管理・運用する基盤。異なるAI機能を接続し、社会実装の「共通インフラ」として期待される。

- マルチエージェント

- 複数のAIエージェントが協調・競合しながら問題を解決する仕組み。大規模開発や複雑な社会課題の解決に有効で、分散型のAI協働モデルを提供。

- フィジカルAI(Physical AI)

- ロボティクスやセンサーと連動し、物理的な環境で行動するAI。製造業・物流・医療など現場で人間と共に働く「身体性を持つAI」と位置づけられる。

- トークンエコノミー

- ブロックチェーンやデジタル通貨を活用した新しい経済圏。AIが価値創出の主体となり、データ利用やサービス参加の対価をトークンで循環させる仕組み。

よくある質問(FAQ)

Q1. 感性AIは既存のAIと何が違うのですか?

A1. 感性AIは効率や予測だけでなく、人間の感情や文脈を理解する点が異なります。人間中心の判断支援や共感的な対話が可能です。

Q2. AIOSはOSとどう違うのですか?

A2. AIOSはコンピュータの基本OSではなく、AIシステムを統合する「上位レイヤーの基盤」です。複数のAIを接続し社会実装の土台を提供します。

Q3. マルチエージェントはどのような分野で使われますか?

A3. ソフトウェア開発、都市計画、サイバーセキュリティなど、複雑な課題を分担して解決する場面で利用が広がっています。

Q4. フィジカルAIはどの産業で注目されていますか?

A4. 製造業・物流・医療など、物理的な現場で人間と協働する場面で導入が進んでいます。

主な参考サイト

- World Economic Forum: Human-Centred AI

- European Commission: The AI Act

- NIST AI Risk Management Framework

- OpenAI Research

- Google DeepMind Research

合わせて読みたい

❶AIOS

・AI版OSがやって来る!インターネットの大変化と未来戦略

❷マルチエージェント

・AutoGen完全ガイド:AIマルチエージェントの未来と活用法〖2025年最新版〗

・【2025年最新版】AIマルチエージェント比較:MCP×CrewAI× …

・AIがチームで働く時代へ:CrewAIが変えるマルチエージェントの常識

❸デジタルツイン

・デジタルツイン2.0革命の幕開け|AIエージェントが変える産業基盤

・点群データにおけるデジタルツイン運用調査

・デジタルツインにおけるシミュレーション技術調査

➍フィジカルAI(Physical AI)

・PHYSICAL AI(フィジカルAI)とは?- 社会構造を再定義する …

・生成AIロボット革命:フィジカルAIは「真のパートナー」へ進化する

・フィジカルAIのビジネス最前線:常識を覆す最新ロボット5選

・フィジカルAIは日本の処方箋となるか?- 社会課題解決の最前線

・AIロボット×デジタルツインで自己改善!巨大フィードバックループ完全解説〖2025〗

❺トークンエコノミー

・AIが金を掘る時代へ:NVIDIA GTC 2025が示したトークン採掘 …

❻オントロジー

・【2025最新】Palantir AIPとオントロジー完全ガイド …

➐RAG(Retrieval-Augmented Generation)

・RAGの限界を超える:AIエージェントが切り拓くソフト開発の未来

・Agentic RAGとは?AIエージェントでRAGを強化する実践ガイド

❽その他関連キーワード

・IOWNとは何か? なぜ今必要とされるのか【NTTの次世代構想】

・2025年上半期 総まとめ:AI社会実装を決定づけた4大トレンド

更新履歴

- 初版公開