※本記事は継続的に「最新情報にアップデート、読者支援機能の強化」を実施しています(履歴は末尾参照)。

Sakana AI:革新的AI技術と企業戦略【2025年最新】

この記事を読むとSakana AIの革新的な技術(M2N2、AI Scientist)と日本の「ソブリンAI」戦略における重要性がわかり、AI業界の次世代トレンドを把握できるようになります。

Sakana AIは、巨大リソースに依存する「スケーリング則」とは異なる「進化的AI」アプローチで急成長する、日本の「ソブリンAI」戦略の中核企業です。

- 要点1:2025年10月、評価額25億ドルでの資金調達を交渉中と報じられる。

- 要点2:Nature系査読誌掲載の「M2N2(進化的モデルマージ)」技術が中核。

- 要点3:日本政府やメガバンクと強固に連携し、「ソブリンAI」の切り札と目される。

→ まずは「第4章:M2N2革命」で基本技術を理解し、次に「第7章:地政学の要石」でその戦略的重要性を確認しましょう。

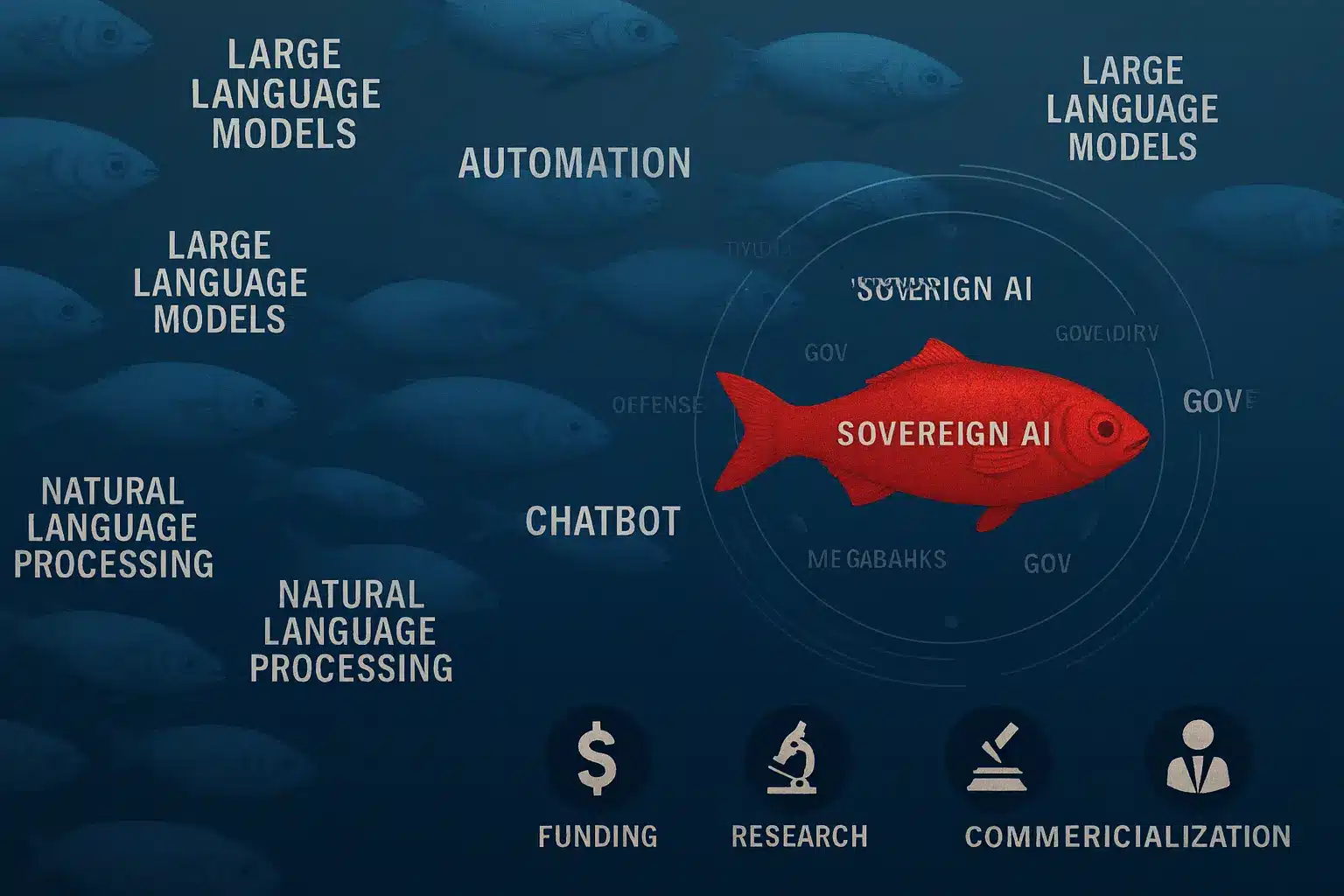

序論:AIの潮流に逆らう「赤い魚」

👨🏫 AI専門家が解説:かみ砕きポイント

この章では、AI業界の主流である「巨大な計算資源でAIを強化する」という流れ(スケーリング則)に疑問を呈し、「モデル融合」や「進化」といった全く新しいアプローチで挑戦する東京のスタートアップ、Sakana AIの基本的な立ち位置を紹介します。

要約:2025年、AI開発は「スケーリング則」が主流ですが、東京のSakana AIは「進化」や「モデル融合」という異なる哲学で挑戦しています。同社は世界的な技術権威と日本の国家戦略資産という二重の顔を持つ、特異な存在です。

2025年、人工知能(AI)開発の潮流は、依然として「スケーリング則」の支配下にあります。より多くのデータを、より巨大な計算資源(GPUクラスタ)で、より大規模なTransformerアーキテクチャに投入する──。この力任せとも言える競争が、AIの性能向上の最短経路であると信じられています。

しかし、その激流に逆らい、まったく異なる航路を泳ぎ始めた一匹の「赤い魚」がいます。東京を拠点とするAI研究開発企業、Sakana AIです。

同社のロゴに描かれた、群れから離れて独自の方向へ進む赤い魚は、単なるデザインではありません。それは、「進化(evolution)」「群れ(collective intelligence)」「モデル融合(model merging)」といった自然界の生物的メタファーに着想を得て、新たなAIパラダイムを創造するという、業界の常識に挑戦する同社の哲学そのものを象徴しています。

Sakana AIは、2023年7月の設立からわずかな期間で、特異な二重のアイデンティティを確立しました。

一方では、現在の生成AIブームの火付け役となった独創的な論文『Attention Is All You Need』の共著者であるLlion Jones氏(CTO)と、Google Brainの元研究者であるDavid Ha氏(CEO)という、世界的な権威によって率いられる最先端の研究機関としての顔。

そしてもう一方では、日本の技術的野心と国家戦略において極めて重要な役割を担う、「戦略的国家資産」としての顔です。

このグローバルな研究リーダーシップと、国家レベルでの戦略的重要性という二面性こそが、Sakana AIを理解する上での鍵となります。本記事では、2025年最新の動向に基づき、同社の記録的な資金調達、革新的なコア技術、経営陣が描く未来像、そして日本における地政学的な重要性を網羅的に分析し、その全貌を解き明かします。

Key Takeaways(持ち帰りポイント)

- AI業界の主流は「スケーリング則」(力任せの物量作戦)である。

- Sakana AIは「進化」や「モデル融合」という異なるアプローチを追求している。

- 同社は「世界的AIラボ」と「日本の戦略的資産」という二面性を持つ。

この章ではSakana AIの特異な立ち位置を確認しました。次の章では、まず「Sakana AIとは何か」を簡潔に定義し、その上で驚異的な成長スピードと投資家戦略を解説します。

第1章: Sakana AIとは?(概要とポジショニング)

👨🏫 AI専門家が解説:かみ砕きポイント

Sakana AIは、東京を拠点とするAIスタートアップです。最大の特徴は、AI業界の主流である「巨大なGPUで巨大なモデルを作る」路線(スケーリング則)とは異なり、既存のモデルを「融合・進化」させる独自技術「M2N2」を持つ点です。Transformerの共同開発者が設立し、日本の「ソブリンAI」戦略の中核として期待されています。

要約:Sakana AIは東京拠点のAIスタートアップで、Transformer共同開発者らが設立。巨大GPUの物量戦ではなく、既存モデルを融合・進化させる独自技術「M2N2」を武器に、国家的なAI主権(ソブリンAI)を支える企業として注目されています。

Sakana AIは東京を拠点とするAI研究・開発スタートアップで、Transformer共同開発者のLlion Jones氏らが設立。巨大GPUクラスタの物量戦(いわゆるスケーリング則)ではなく、既存モデルを融合・進化させる独自技術「M2N2」を武器に、国家的なAI主権(ソブリンAI)を支える企業として注目されていると報じられています。

同社は、世界的な技術リーダーシップと、日本の国家戦略における重要性という二重のポジショニングを持つ点が特徴です。

Key Takeaways(持ち帰りポイント)

- Sakana AIは東京拠点のAIスタートアップである。

- Transformer共同開発者らが設立し、「スケーリング則」とは異なる「M2N2」技術を持つ。

- 日本の「ソブリンAI」戦略を支える重要企業として位置づけられている。

この章でSakana AIの基本的な定義を確認しました。次の章では、その驚異的な成長スピードと、それを支える投資家戦略について具体的に見ていきます。

第1章: Sakana AIとは?(概要とポジショニング)

👨🏫 AI専門家が解説:かみ砕きポイント

Sakana AIは、東京を拠点とするAIスタートアップです。最大の特徴は、AI業界の主流である「巨大なGPUで巨大なモデルを作る」路線(スケーリング則)とは異なり、既存のモデルを「融合・進化」させる独自技術「M2N2」を持つ点です。Transformerの共同開発者が設立し、日本の「ソブリンAI」戦略の中核として期待されています。

要約:Sakana AIは東京拠点のAIスタートアップで、Transformer共同開発者らが設立。巨大GPUの物量戦ではなく、既存モデルを融合・進化させる独自技術「M2N2」を武器に、国家的なAI主権(ソブリンAI)を支える企業として注目されています。

Sakana AIは東京を拠点とするAI研究・開発スタートアップで、Transformer共同開発者のLlion Jones氏らが設立。巨大GPUクラスタの物量戦(いわゆるスケーリング則)ではなく、既存モデルを融合・進化させる独自技術「M2N2」を武器に、国家的なAI主権(ソブリンAI)を支える企業として注目されていると報じられています。

同社は、世界的な技術リーダーシップと、日本の国家戦略における重要性という二重のポジショニングを持つ点が特徴です。

Key Takeaways(持ち帰りポイント)

- Sakana AIは東京拠点のAIスタートアップである。

- Transformer共同開発者らが設立し、「スケーリング則」とは異なる「M2N2」技術を持つ。

- 日本の「ソブリンAI」戦略を支える重要企業として位置づけられている。

この章でSakana AIの基本的な定義を確認しました。次の章では、その驚異的な成長スピードと、それを支える投資家戦略について具体的に見ていきます。

第2章:異次元の成長と戦略転換:評価額25億ドル「メガユニコーン」への道

👨🏫 AI専門家が解説:かみ砕きポイント

この章のポイントは、Sakana AIが単なる「夢追いベンチャー」ではない、という点です。2024年に15億ドル、2025年には25億ドル級の評価額での資金調達が報じられ、研究だけでなく「黒字化」を目指す事業会社へシフトしています。その資金はシリコンバレーのトップVCと、日本のメガバンクや大企業群という「二重の支援」によって賄われています。

要約:Sakana AIは2025年10月、評価額25億ドルでの資金調達を交渉中と報じられ、「研究ラボ」から「事業会社」へと戦略的にシフトしています。その成長は、シリコンバレーのトップVCと、日本のメガバンクなど「オールジャパン体制」という異例の二重投資家基盤に支えられています。

2.1 記録的スピードでの資金調達と「メガユニコーン」入り

Sakana AIの成長速度は、日本のスタートアップとして前例のないものです。2024年9月時点で、シリーズAラウンド後の評価額が約15億ドルに到達し、日本発スタートアップとして異例のスピードでユニコーン帯に入ったと報じられています。

さらに2025年10月時点では、米メディアThe Informationが「同社は米国および日本の投資家と約1億ドル規模の新ラウンドを交渉中で、プレマネー評価額は約25億ドル(約3,750億円)に達する可能性がある」と伝えており、既に“メガユニコーン”級の水準に近づいています。

この「2024年 15億ドル評価 → 2025年 25億ドル級の交渉」という段階的な上昇カーブは、同社の技術的進捗と戦略的価値が、投資家から極めて高く評価され続けていることを示しています。

2.2 「研究ラボ」から「事業会社」への戦略シフト

今回の1億ドル規模の資金調達交渉で注目すべきは、その資金使途です。単なる研究者・エンジニアの採用拡大だけでなく、「営業・導入支援・流通面の拡大」が明確に挙げられています。

これは、Sakana AIが純粋な「研究開発ラボ」のフェーズから、技術の商業化と市場浸透を目指す「事業会社」へと、戦略の重心を明確にシフトしつつあることを示しています。

このシフトを裏付けるように、CEOのDavid Ha氏は「1年以内の黒字化」を公約しています。後述するMUFG・大和証券との提携は、単なるPoCではなく「複数年スパンの実務導入」を前提としたもので、Sakana AIの技術を銀行業務・投資提案といった収益直結領域に組み込む取り組みだと報じられています。これは、CEO David Ha氏が掲げる「1年以内の黒字化」目標が絵空事ではないことの裏付けとして扱われています。

2.3 異例の二重投資家基盤:「シリコンバレー」と「オールジャパン」

Sakana AIの特異性を最も色濃く反映しているのが、その投資家基盤です。シード段階ではLux Capitalなど米国のディープテック系VCが参加し、シリーズAではNEA(New Enterprise Associates)など著名VCの出資が報じられています。一部ではKhosla Venturesといったシリコンバレー系投資家の関与も伝えられており、NVIDIAも戦略的パートナーとして名を挙げられます。

これはSakana AIの技術的ビジョンが、世界最高レベルの評価を得ていることの証明です。

同時に、日本側では三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)など3大メガバンクや、NEC、富士通、KDDI、NTT、ソニーといった各業界を代表する日本企業群が支援主体として関与しています。これは単なるベンチャー投資を超え、“シリコンバレーのトップ層”と“オールジャパン産業・金融連合”という、国家レベルでの極めて珍しい二重の支援構造が形成されていることを意味します。

Key Takeaways(持ち帰りポイント)

- Sakana AIは2025年10月、評価額25億ドルでの資金調達を交渉中と報じられている。

- 研究開発に加え「営業・導入支援」を強化し、MUFG等との協業で事業会社化(黒字化)を進めている。

- 「シリコンバレーのトップVC」と「オールジャパン(メガバンク等)」の二重の投資家基盤が強みである。

この章ではSakana AIの異例の成長とそれを支える体制を見ました。次の章では、この巨大な評価額を正当化する「人」、すなわち世界的な権威である創業者たちを紹介します。

第3章:日本発の有力AIスタートアップと創業者の顔

👨🏫 AI専門家が解説:かみ砕きポイント

Sakana AIの強さの源泉は「人」にあります。CTOのライオン・ジョーンズ氏は、現在のAIブームの火付け役となった技術「Transformer」を生み出した伝説的な研究者の一人です。CEOのデイビッド・ハ氏もGoogle Brainの元著名研究者であり、COOの伊藤錬氏が日本の政財界との連携を担っています。この三位一体が、技術とビジネスの両輪を回しています。

要約:本章では、AI業界の著名人を含むSakana AIの創業者たちを紹介します。CEOのDavid Ha氏、CTOでTransformer開発者のLlion Jones氏、そして日本の政財官との「ハブ」役を担うCOOの伊藤錬氏という、技術と経営のトップタレントが集結しています。

Sakana AIは、元Google研究者のDavid Ha氏とLlion Jones氏、そして元外務省・メルカリ執行役員の伊藤錬氏によって2023年7月に東京で設立されました。

3人の創業者の背景は以下の通りです。

出典:Sakana AI 公式発表資料

David Ha(デイビッド・ハ)- CEO

東京大学で博士号取得後、Google Brain(東京)で研究をリード。

Stability AIでDiffusion Modelsの開発に貢献。AI研究の最前線で活躍し、革新的な技術開発の経験を持つ。Sakana AIでは、CEOとして会社全体のビジョンと戦略を指揮。

Llion Jones(ライオン・ジョーンズ)- CTO

AIの基盤技術であるTransformer(現在の大規模言語モデルの基礎となるニューラルネットワーク・アーキテクチャ)の共同開発者。

Googleで12年間勤務し、AI技術の革新に貢献。Sakana AIでは、CTOとして進化的モデルマージなどの新技術開発をリード。

伊藤錬(いとう・れん)- COO

外務省でキャリアをスタートし、メルカリ執行役員として国際事業を率いた後、Stability AIでCOOを務めた人物だ。Sakana AIでは、研究陣が描く技術的ビジョンと、日本の国家戦略・産業界(政府、メガバンク、通信・製造大手など)をつなぐハブの役割を担っている。組織オペレーションとグローバル戦略に加え、政財官とのアライアンス構築こそが彼のコア領域であり、後述する国内メガバンクとの長期提携にも深く関わっている。

(Concept image. © Arpable / AI-supported.)

(Concept image. © Arpable / AI-supported.)

日本での起業を選んだ理由は後述(第7章)しますが、創業者たちの日本への愛着や文化的魅力が挙げられます。 また、日本の地政学的な立場や、採用市場の優位性も重要な要因でした。さらに、日本政府のAI政策支援や産学連携による技術革新の可能性も、Sakana AIの戦略的選択に影響を与えています。

Key Takeaways(持ち帰りポイント)

- CEOのDavid Ha氏、CTOのLlion Jones氏はGoogle出身の世界的なAI研究者である。

- 特にCTOのLlion Jones氏は、現代AIの基盤技術「Transformer」の共同開発者本人である。

- COOの伊藤錬氏が、日本の政財官やグローバル戦略などビジネス・アライアンスの「ハブ」を担っている。

この章では、Sakana AIの「人」の強さを確認しました。次の章では、彼らが生み出した中核技術であり、Nature系の査読誌にも掲載された「M2N2」とは何かを深掘りします。

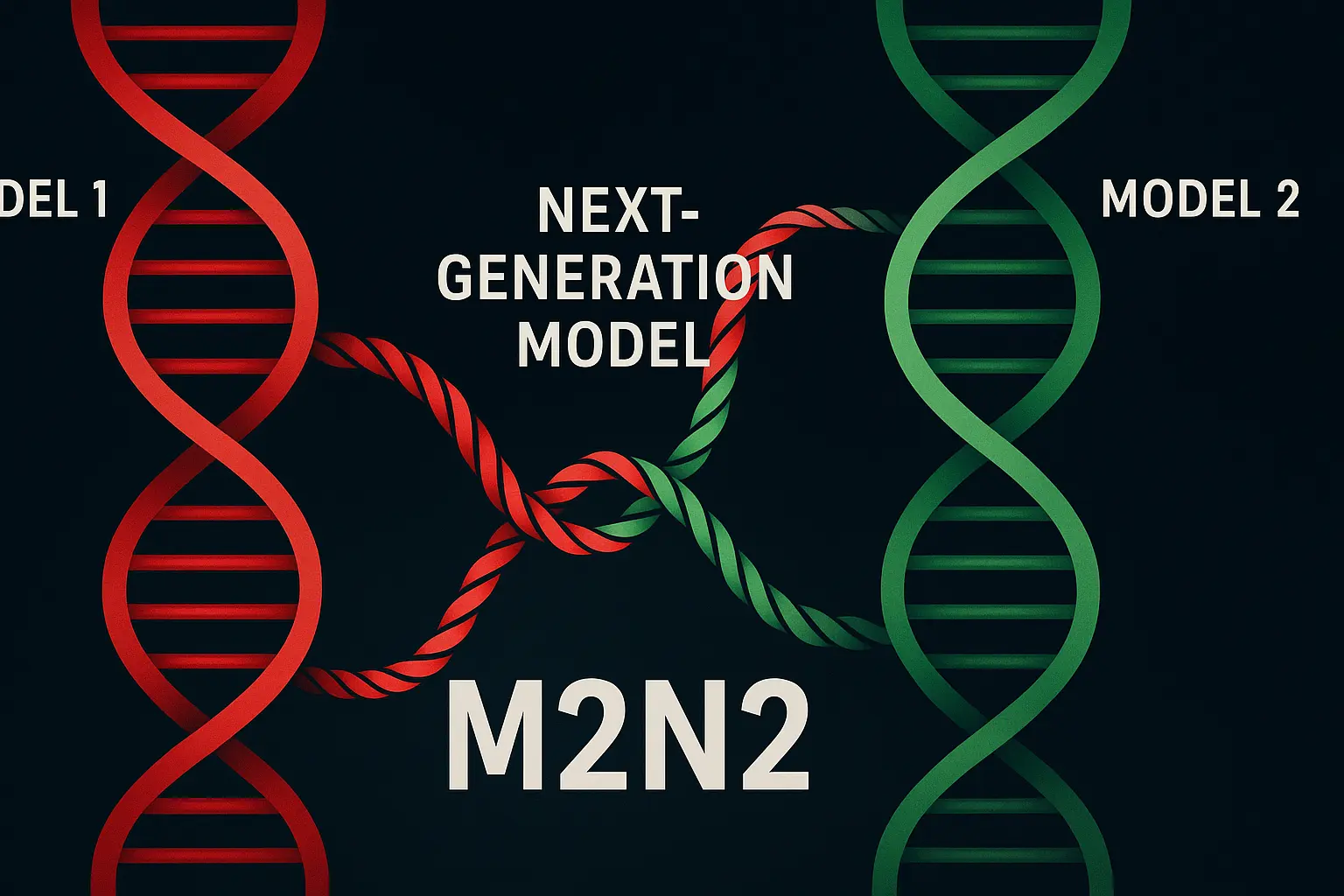

第4章:M2N2革命:Nature系査読誌掲載の「進化するAI」

👨🏫 AI専門家が解説:かみ砕きポイント

この章が技術的な最重要ポイントです。Sakana AIは、巨大なAIを一から作るのではなく、既存のAIモデル同士を「融合(マージ)」させて新しいモデルを生み出します。この手法「M2N2」の最大の特徴は、融合の際に「再学習(勾配計算)」が不要であること。これにより、膨大なGPUや電力を消費せずに、効率よくAIを開発できます。これはNature系の査読誌にも掲載されました。

要約:Sakana AIの中核技術は、モデル同士を「進化的に掛け合わせる」革新的な路線にあります。Nature系の査読誌『Nature Machine Intelligence』に掲載された「M2N2」は、再学習(勾配計算)が不要な「勾配フリー」の手法であり、低コストで高性能なAI開発を可能にします。

Sakana AIの企業価値を支える中核は、その独創的な技術思想にあります。彼らは「より大きいLLMを焼く(訓練する)」という業界のメインストリームから離れ、「モデル同士を進化的に掛け合わせて次の世代を生む」という革新的な路線を追求しています。

4.1 スケーリング則へのアンチテーゼ:「進化するAI」

Sakana AIの研究の柱は「進化」「群れ」「モデル融合」という生物的メタファーです。大規模モデルを一から再学習するのではなく、複数の既存のオープンソースモデルの“良いところ”だけを自動的に合成(マージ)し、新しい能力を持つモデルを次々に生み出す手法を推し進めています。(この「進化するAI」の概念については、別記事「進化するAI「AlphaEvolve」とは?Sakana AIの革新的アプローチを解説」でも詳しく解説しています)

この進化的アプローチは、Nature系の査読誌『Nature Machine Intelligence』でも取り上げられ、学術的にも評価されています。

4.2 M2N2 (Model Merging of Natural Niches) の核心

M2N2 (Model Merging of Natural Niches) と呼ばれる手法は、AIモデル開発に自然界の進化の原理を適用したものです。特に以下の3つの革新的なメカニズムに基づいています。

1. 競争による多様性の維持 (Diversity through Competition)

計算資源(データ例)を意図的に制限し、モデル間に生存競争を引き起こします。これにより、各モデルは他のモデルが苦手とするデータポイントで優れた性能を発揮するよう「生態学的ニッチ」を見つけて特化します。これが、進化のプロセスが単一の凡庸な解に収束するのを防ぎ、多様な専門スキルを持つモデル群を維持します。

2. 知的な「配偶者選択」 (Intelligent “Mate Selection”)

モデルをマージする際、無作為にペアリングするのではなく、「魅力(attraction)」と呼ばれるヒューリスティクスを用います。これは、互いの弱点を補い合えるような、相補的な強みを持つモデル同士を知的に引き合わせるメカニズムです。この賢いペアリングにより、進化の探索効率が劇的に向上します。

3. 動的なマージ境界 (Dynamic Merging Boundaries)

従来の手法がモデルの層(レイヤー)といった固定的な単位でマージしていたのに対し、M2N2はモデルを組み合わせる「分割点」を動的に調整します。例えば、1つのレイヤーの30%をモデルAから、70%をモデルBから統合するといった柔軟な「遺伝子交換」を可能にし、探索空間を飛躍的に拡大させます。

4.3 「勾配フリー」がもたらす戦略的優位性

M2N2の最大の強みは、これが「勾配フリー(gradient-free)」な手法である点です。

AIの「訓練(学習)」とは、本質的に勾配降下法(逆伝播)という計算プロセスであり、膨大な計算コスト(=GPUと電力)を必要とします。しかし、M2N2は既存モデルの「重み」をそのまま利用し、進化的アルゴリズムによって最適な組み合わせを発見するだけです。高価な再学習(勾配計算)や巨大なデータセットの再収集が一切不要なのです。

これは、AI開発における地政学的な資源制約に対する戦略的な解答となります。世界的なGPU不足やエネルギーコストの高騰に直面する中で、M2N2は、巨大なGPUクラスタを持たない企業や国家でも、独自の競争力あるAIモデルを開発する道を開く「民主化」の技術と言えます。

4.4 実証された成果:専門性と創発的能力の獲得

M2N2は単なる理論ではありません。Sakana AIは具体的な成果を次々と発表しています。

専門性の統合

数学に特化したLLM(WizardMath-7B)とウェブタスクに特化したLLM(AgentEvol-7B)を統合し、両方のベンチマークで高い性能を維持する単一のモデルを創出しました。

創発的なバイリンガル能力の獲得

日本語プロンプトで訓練された画像生成モデル(JSDXL)と、英語の高品質な画像生成モデル(Stable Diffusion)を統合。その結果、単に両言語に対応しただけでなく、日英バイリンガルなプロンプト(例:「a cat sitting on 畳」)を正確に理解し、高品質な画像を生成するという、親モデルにはなかった「創発的」な能力を獲得しました。

日本語数学LLMの開発

同様の手法で、日本語モデルと英語の数学モデルをマージし、日本語での数学的推論能力を持つ世界最先端のLLMを開発しました。

これらの成果が、前述したNature系の査読誌への掲載という学術的な評価につながっています。

4.5 最新動向:1つの巨大モデルではなく“モデル同士のチーム”へ

2025年には、Sakana AIは複数のLLMを役割分担させ、推論中に木探索(MCTS)で候補を広げて絞り込む「Multi-LLM AB-MCTS」というアプローチを公開しました。これは“1モデルを巨大化する”従来路線ではなく、“複数モデルを協調させて問題を解く”という新しい推論スタイルで、Sakana AIの「スケール=GPU台数ではなく知能の組み合わせ方で勝つ」という思想を体現しています。

またAtCoderと共同で、組合せ最適化タスクにおけるAIの実力を測定する新ベンチマーク「ALE-Bench」を公開。これは“LLMが現実の制約つき意思決定にどこまで使えるか”を、日本発で定量化しようとする取り組みだと位置づけられています。

Key Takeaways(持ち帰りポイント)

- Sakana AIの中核技術は、Nature系の査読誌『Nature Machine Intelligence』に掲載された「M2N2」である。

- 最大の強みは「勾配フリー(再学習不要)」であり、GPUや電力を大幅に節約できる点にある。

- 「Multi-LLM AB-MCTS」など、単一の巨大モデルに依存しない「モデルチーム」によるアプローチも追求している。

この章では、AIを「作る」技術(M2N2)を見ました。次の章では、AIが「自ら研究する」という、Sakana AIのもう一つの野心的なプロジェクト「AI Scientist」を紹介します。

第5章:AI Scientist:科学的発見を自動化する「自律研究エージェント」

👨🏫 AI専門家が解説:かみ砕きポイント

Sakana AIは、AIを作るだけでなく、「研究プロセス自体をAIにやらせる」試みも行っています。それが「AI Scientist」です。このAIは自ら仮説を立て、実験し、論文まで執筆します。2025年3月、このAIが書いた論文が、人間の専門家による査読を通過(ICLRワークショップ)するという、画期的な成果を達成しました。

要約:Sakana AIの「AI Scientist」は、科学研究のプロセス全体を自動化する「自律研究エージェント」です。2025年3月、このAIが生成した論文がトップ国際会議ICLRのワークショップ査読を通過し、同社は「我々の知る限り初めてのケース」と説明しています。

5.1 史上初、AIが生成した「査読通過論文」

AI Scientistは、LLMを司令塔として、科学研究のプロセス全体を自動化する「自律研究エージェント」です。研究テーマの設定、先行研究の調査、仮説立案、実験コードの生成・実行、結果の分析、そして学術論文の執筆までを、ほぼ自動で実行します。

2025年3月、このプロジェクトは歴史的なマイルストーンを達成します。AI Scientistが自動生成した論文(Compositional Regularization: Unexpected Obstacles in Enhancing Neural Network Generalization)が、AI分野のトップ国際会議であるICLR 2025のワークショップにおいて、人間の専門家による二重盲検査読(double-blind peer-review)を通過したのです。

Sakana AIは「AIが自動生成した論文がトップ国際会議ICLRのワークショップ査読(人間と同じ二重盲検)を通過したのは、私たちの知る限り初めてのケース」と説明しており、研究コミュニティでも大きな議論を呼びました。

5.2 AI Scientist-v2への進化と研究の民主化

2025年現在、このシステムは「The AI Scientist-v2」へと進化しています。初代モデルが人間によるコードテンプレートに依存していたのに対し、v2ではその依存を排除。新たに「実験マネージャーエージェント」と「エージェント木探索アルゴリズム」を導入し、より深く体系的な実験を自律的に計画・実行できるようになりました。

驚くべきはそのコスト効率です。Sakana AIによれば、各研究アイデアの実装から完全な論文(LaTeX形式)を開発するまでにかかるコストは、わずか約15ドル(約2,250円)です。これは、科学的発見のプロセスを劇的に加速させ、「研究の民主化」をもたらす可能性を秘めています。

5.3 現実的な課題と「AIがAIを改良する」ループ

もちろん、AI Scientistはまだ全能ではありません。採択された論文はメイン会議ではなくワークショップレベルであり、内容は期待通りの結果が出なかった「ネガティブ・リザルト」の報告でした。

しかし、この「ネガティブ・リザルト」の報告こそが、このシステムの科学的成熟度を示しているという側面もあります。人間の科学界では成功事例を優先する出版バイアスが存在し、失敗から得られる貴重な知見は公表されにくい傾向があります。AI Scientistが仮説検証のプロセスを忠実に実行し、その結果が専門家によって評価された事実は、AIが科学的知識の体系に責任ある形で貢献できる可能性を示唆しています。

一方で、第三者による評価では、文献レビューがキーワードマッチングに依存しており不十分である点や、実験の42%がコーディングエラーで失敗するなど、重大な課題も指摘されています。

Sakana AI自身もこの限界を認識しており、AI Scientistを「ChatGPTに文献要約させる」レベルのアシスタントではなく、「AIがAIを改良するループ」を実現するための実験場として位置づけています。AI Scientistが自動で見つけた改良案を、M2N2による次世代モデル開発に還流させる──この自己改良ループこそが、彼らの目指す未来です。

Key Takeaways(持ち帰りポイント)

- 「AI Scientist」は、研究の全プロセスを自動化する自律型AIエージェントである。

- 2025年3月、AIが生成した論文がICLRワークショップの人間による査読を通過した(Sakana AIによれば初のケース)。

- Sakana AIは、この技術を「AIがAI自身を改良する」自己改良ループの実験場として位置づけている。

この章ではAIが研究者になる未来を見ました。次の章では、これらの急進的な技術を生み出す創業者たちが、自ら開発した「Transformer」技術についてどう考えているのか、そのビジョンに迫ります。

第6章:創業者ビジョン:「Transformerにはうんざりだ」の真意

👨🏫 AI専門家が解説:かみ砕きポイント

この章は、Sakana AIの哲学を理解する上で重要です。CTOのLlion Jones氏は、自らが生み出した「Transformer」について「もううんざりだ」と発言しました。これは、AI業界全体がTransformerの改良に終始し、次の革新的な技術の「探索」を怠っていることへの強い警鐘です。Sakana AIは、その「ポストTransformer」を模索する最前線でもあります。

要約:Sakana AIのCTOでありTransformer共同開発者のLlion Jones氏は、「Transformerにはうんざりだ」と発言しました。これは、業界が既存技術の「活用」に偏り、次世代技術の「探索」を怠っている現状への警鐘であり、Sakana AIの存在意義を示しています。

Sakana AIの急進的な技術路線は、創業者たちの確固たるビジョンに裏打ちされています。特に2025年10月、CTOのLlion Jones氏が放った言葉は、AI業界全体に衝撃を与えました。

6.1 Transformer共同開発者による「脱却宣言」

2017年、AIの歴史を塗り替えた論文『Attention Is All You Need』を発表し、Transformerアーキテクチャを生み出した8人の著者「Google Brainの8人」──。その一人であるLlion Jones氏は、TED AIカンファレンスにて、自らが生み出した技術についてこう語りました。

「Transformerにはもううんざりだ(absolutely sick)」

ChatGPTからGemini、Claudeに至るまで、現行のほぼ全ての主要AIモデルの基盤技術であるTransformer。その開発者自身による、極めて異例の「脱却宣言」でした。これは単なる挑発ではなく、AI業界全体への警鐘です。

6.2 「活用(Exploitation)」から「探索(Exploration)」への回帰

Jones氏の真意は、Transformerの圧倒的な成功が、逆説的にAI研究の多様性を阻害しているという警告です。

「これまでこれほど多くの関心、リソース、資金、才能が集まったことはないのに、なぜか私たちが行っている研究の幅が狭まっている」

投資家からのリターン要求や“大規模モデルの改良競争”で、業界はどうしても既存技術の「活用(Exploitation)」側に寄ってしまいます。Jones氏はそこに危機感を示し、「私たちはもっと新しいアーキテクチャを探しに行く=『探索(Exploration)』に戻るべきだ」と語ります。Sakana AIがM2N2のような“再学習を前提にしない”アプローチを押し進める背景には、この問題意識があります。

6.3 ポストTransformerの模索 (1) – 現実的な反逆

Sakana AIの戦略は、Transformerを単純に否定し、廃棄することではありません。むしろ、その根源的な限界を内部から克服し、強化するという「現実的な反逆」とも言えるアプローチをとっています。

Transformer² (自己適応型LLM)

Transformer²は、従来のLLMは一度訓練されると静的(static)な存在です。Transformer²は、モデルが数学やコーディングといった目の前のタスクの性質をリアルタイムで自己分析し、それに合わせて自らの内部の重みを動的に調整するフレームワークです。

NAMMs (Neural Attention Memory Models)

Transformerが過去の入力を区別なく全て処理しようとする非効率な記憶(メモリ)の仕組みにメスを入れます。人間の記憶が重要度に応じて情報を取捨選択するように、どの情報を「記憶」し、どの情報を「忘却」するかを学習する記憶システムを導入し、性能と効率を飛躍的に向上させます。

これらは、Transformerという既存の巨大なプラットフォームをテコとして利用しつつ、その内部に「自己適応性」や「効率的な記憶」といった、次世代のパラダイムを注入する、極めて洗練された戦略です。

6.4 ポストTransformerの模索 (2) – 新たな地平

さらにSakana AIは、Transformerとは根本的に異なるアーキテクチャの模索も進めています。その具体例が「Continuous Thought Machine (CTM)」です。

CTMは、生物学的な神経ネットワークにヒントを得て、ニューロンレベルのタイミングと同期を推論の中心メカニズムとして使用します。時間を「一級市民」として扱い、段階的に「思考」することで、人間の脳に近い推論プロセスを目指す、まさに「ポストTransformer」の筆頭候補となる研究です。

Key Takeaways(持ち帰りポイント)

- CTOのJones氏は、AI業界がTransformerの「活用」に偏り、「探索」を怠っていると警告した。

- Sakana AIは、既存のTransformerを内部から強化する「Transformer²」を開発している。

- 同時に、「CTM」のようなTransformerとは根本的に異なる次世代アーキテクチャの「探索」も進めている。

この章では、Sakana AIの挑戦的な研究ビジョンを見ました。最後の章では、なぜ彼らがその拠点を「東京」に選んだのか、その地政学的な重要性と日本の国家戦略との関係を解き明かします。

第7章:地政学の要石:日本の「ソブリンAI」戦略とSakana AI

👨🏫 AI専門家が解説:かみ砕きポイント

Sakana AIを理解する上で最も重要な章です。彼らが「東京」を選んだのは、単なる日本好きだからではありません。米中にAI覇権が集中する中、日本が「第三極」になるという戦略的判断があります。そして、彼らの「M2N2」(低電力・低コスト)技術は、資源に乏しい日本が自国のAI主権を確立する「ソブリンAI」戦略の切り札として、政府やメガバンクから全面的な支援を受けています。

要約:Sakana AIが「東京」を拠点に選んだのは、米中二極集中への懸念と、日本が「第三極」になり得るとの戦略的判断からです。同社の低コスト技術は日本の「ソブリンAI」戦略と完全に一致し、政府やメガバンク、NVIDIAとの強固な連携網を構築しています。

Sakana AIのビジョンは、技術的な革新だけに留まりません。同社が「東京」を拠点に選んだことには、極めて重大な戦略的・地政学的な意味が込められています。

7.1 なぜ「東京」なのか? AI覇権の第三極として

CEOのDavid Ha氏は、AIの研究開発拠点が米国(サンフランシスコ周辺)と中国(北京)の二極に過度に集中していることに懸念を示しています。「少数の企業や政府によって支配されるのは世界にとって健全ではない」と彼は述べ、「米国と中国の間に位置する日本が、地政学的にも経済的にも技術開発の分野でより重要になる」と強調します。

Sakana AIは「東京を次のAIハブにする」と公言しており、これはサンフランシスコにおけるOpenAI、ロンドンにおけるDeepMindの位置づけを、東京で再現するという野心に他なりません。

7.2 「ソブリンAI」の切り札としてのSakana AI

このビジョンは、日本政府が推進する「ソブリンAI(Sovereign AI)」戦略と完全に一致します。ソブリンAIとは、一国が自国の言語、文化、そして国益に合わせて調整された独自の基盤モデルを開発・制御する能力を指します。

NVIDIAは各国の「ソブリンAI(自国最適の基盤モデルを自前で持つ)」を重視しており、日本においてもその文脈でSakana AIと戦略的提携を深めていると報じられています。提携内容には、最新GPUへの早期アクセスや国内データセンター利用、共同研究などが含まれます。

特に、エネルギー資源のほぼ全てを輸入に依存する日本にとって、電力消費の少ない効率的なAI開発は国家戦略そのものです。膨大な計算資源と電力を消費するスケーリング則とは対照的に、Sakana AIの「進化的モデルマージ(M2N2)」は、計算資源を湯水のように使わずに高性能モデルを得る道筋を示します。これは、ハードウェアを米ビッグテックへ全面依存することなく、エネルギー安全保障上のリスクを回避しうる、日本にとって理想的な技術路線なのです。

7.3 国家・産業レベルでの戦略的連携網

Sakana AIは、日本の国家および産業構造の深部に、多層的な戦略的パートナーシップの網の目を構築しています。

政府・防衛分野との連携

経済産業省所管のNEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)による「GENIAC」助成プログラムに採択され、国産スーパーコンピュータへのアクセス権を獲得。さらに、日本の防衛装備庁と米国国防総省傘下のDIU(国防イノベーションユニット)が共催した日米イノベーションプログラムにおいて、生物兵器防御や偽情報対策分野の提案で高い評価を獲得したとされます(同社発表および複数報道)。これは、同社の技術が安全保障といった国家インフラ級の領域にまで踏み込んでいることを示しています。

グローバル技術同盟(NVIDIA)

NVIDIAとは、単なる投資家の枠を超えた極めて深い戦略的提携を結んでいます。最新GPUシステムへの早期アクセス権、日本国内のNVIDIAデータセンターの利用、共同研究開発、そして日本のAIコミュニティ育成という三本柱で協業し、日本のAIインフラ構築にも貢献しています。

国内産業実装(金融・通信)

Sakana AIは国内の基幹産業と具体的な実装プロジェクトを進めていると報じられています。とくに三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)とは2025年5月、複数年スパン(約3年超)で銀行実務のAI変革に取り組む包括的な協業関係を結んだとされます。ここで重要なのは、共同創業者兼COOの伊藤錬氏がMUFG側のAIアドバイザーにも就任し、与信関連ドキュメントの自動生成など、極めて具体的な業務プロセス改善に踏み込んでいる点です。これは“研究開発のSakana AI”と“日本の基幹インフラ(金融システム)”を橋渡しするパイプラインとして機能しています。

さらに2025年10月には、大和証券グループと、顧客一人ひとりの投資嗜好やリスク許容度を分析して資産運用提案を行う“インベスター・プロファイリング”AIプラットフォームを共同で開発する枠組みが発表・報じられました。これは、研究所的なAIスタートアップが“金融という社会インフラ”に深く入り込み、収益化と社会実装(Commercialization)を同時に前進させている具体例です。

通信分野では、NTTと「AIコンステレーション」構想の下、複数の小型モデルを連携させる高効率なAIシステムの共同研究を進めています。

Sakana AIは、その存在自体が世界中からトップクラスのAI人材を引き寄せる「重力源」となり、NVIDIAのようなグローバルリーダーとの連携の「導管」となり、そして日本企業にAI開発の新たな手段を提供する「イネーブラー」となっているのです。

Key Takeaways(持ち帰りポイント)

- Sakana AIは、米中二極集中を避け、日本を「第三極」のAIハブとすることを目指している。

- 低コストな「M2N2」技術が、資源に乏しい日本の「ソブリンAI」戦略の切り札として最適である。

- 政府(NEDO)、防衛、グローバル(NVIDIA)、国内産業(MUFG, 大和証券, NTT)と強固な連携網を構築している。

この章では、Sakana AIが日本の国家戦略と深く結びついている理由を解説しました。最後に、これら全ての要素をまとめ、Sakana AIの総合的な評価と未来展望を結論づけます。

結論:研究の最前線と国家戦略の二重フロンティア

👨🏫 AI専門家が解説:かみ砕きポイント

Sakana AIは、「資金力」「最先端の研究」「商用化」の3つを同時に高速で回している、極めて稀有なスタートアップです。彼らのアジェンダは「巨大な計算資源に依存しない、次世代のAIを東京から創出する」ことであり、これは日本の「ソブリンAI」戦略と完全に一致します。この「赤い魚」は、日本がAI時代に再び技術立国となるための試金石と言えるでしょう。

要約:Sakana AIは、「資金力」「最先端の研究」「商用化」の3本柱を同時に進める稀有なスタートアップです。その技術アジェンダは「巨大資源に依存しないAIを東京から創出する」ことであり、日本の「ソブリンAI」戦略と完璧に噛み合っています。

Sakana AIは、2025年現在、「資金力」「最先端の研究」「商用化」という3本柱が同時進行している、日本発のスタートアップとして極めて稀有な存在です。

評価額25億ドル級の資金調達交渉が報じられ、Nature系の査読誌に掲載された「M2N2(進化的モデルマージ)」、ICLRワークショップの査読を通過した「AI Scientist」、そしてTransformer共同開発者自らが模索する「ポストTransformer」アーキテクチャ──。

これらは単発の話題ではなく、「巨大な計算資源に依存しない、次世代のAIを東京から創出する」という、一貫した技術的アジェンダに基づいています。

そしてそのアジェンダは、AI時代における技術的主権の確保を目指す、日本の「ソブリンAI」戦略という地政学的な要請と完璧に噛み合っています。

Sakana AIが泳ぐ軌跡は、単なる一企業の成功物語ではありません。それは、「デジタル後進国」という過去の評価を覆し、日本が再び技術革新の最前線に立つための、壮大な国家戦略の試金石となるに違いありません。AIの潮流に逆らって泳ぎ始めた「赤い魚」が、世界のAI勢力図をどう塗り替えていくのか。その挑戦から、私たちは一瞬たりとも目が離せません。

まとめ

本記事では、2025年最新の情勢に基づき、東京を拠点とするAIスタートアップ「Sakana AI」の全貌を解説しました。同社は、Transformer開発者Llion Jones氏やDavid Ha氏ら世界的な権威により設立され、2025年10月には評価額25億ドル規模での資金調達が報じられるなど、メガユニコーンへと急成長しています。

その中核技術は、Nature系の査読誌『Nature Machine Intelligence』にも掲載された「M2N2(進化的モデルマージ)」です。これは、膨大な計算資源を消費する「スケーリング則」とは対極にある「勾配フリー」の手法であり、低コストで高性能なAI開発を可能にします。

この技術的アプローチは、日本の「ソブリンAI」戦略と完全に一致しており、政府(NEDO)や3大メガバンク、NVIDIAといった「オールジャパン+シリコンバレー」の強力な支援体制を構築。「AI Scientist」のような自律研究エージェント開発も進める同社は、日本の技術的復権を担う「戦略的国家資産」として、その動向が世界から注目されています。

専門用語まとめ

- M2N2 (Model Merging of Natural Niches)

- Sakana AIが開発した中核技術。自然界の進化の原理を応用し、複数の既存AIモデルを再学習(勾配計算)なしで効率的に融合(マージ)する手法。膨大な計算資源を消費せずに高性能なモデルを生み出せる「勾配フリー」な点が特徴で、Nature系の査読誌『Nature Machine Intelligence』にも掲載された。

- ソブリンAI (Sovereign AI)

- 一国が自国の言語、文化、国益、安全保障に基づき、独自のAI基盤モデルを開発・制御する能力を指す国家戦略。他国の巨大テック企業が提供するAIへの過度な依存を避け、技術的主権を確保することを目的とする。Sakana AIは日本のソブリンAI戦略の切り札として期待されている。

- Transformer (トランスフォーマー)

- 現在の大規模言語モデル(LLM)のほぼ全て(ChatGPT、Gemini等)の基礎となっているニューラルネットワーク・アーキテクチャ。2017年の論文『Attention Is All You Need』で発表された。Sakana AIのCTO、Llion Jones氏はこの論文の共著者の一人である。

よくある質問(FAQ)

Q1. Sakana AIの評判は?

A1. AI業界では「巨大GPUで殴るスケーリング路線とは異なる“進化的なモデル融合”の道を本気で追う企業」として注目されています。Nature系の査読誌に掲載されたM2N2や、政府・メガバンク・NVIDIAなどとの連携実績が信頼性の裏付けとして語られることが多いと報じられています。一方で、研究チームの急拡大に伴い、世界トップクラスの人材をどこまで継続的に確保できるかが課題だという見方もあります。

Q2. 「Transformerにはうんざりだ」という発言の真意は何ですか?

A2. CTOのLlion Jones氏(Transformer共同開発者)の発言です。Transformer自体を否定するものではなく、業界全体がTransformerの改良(活用)にリソースを集中させすぎ、次世代の新しいアーキテクチャの「探索」が停滞していることへの警鐘です。Sakana AIは、その「ポストTransformer」の探索も使命としています。

Q3. AI Scientistとは何ですか?

A3. Sakana AIが進めるもう一つの野心的なプロジェクトで、研究プロセス自体を自動化する「自律研究エージェント」です。仮説立案、実験、論文執筆までをAIが実行します。2025年3月には、AIが生成した論文がトップ国際会議ICLRのワークショップ査読(人間と同じ二重盲検)を通過し、同社は「我々の知る限り初めてのケース」と説明しています。

主な参考サイト

- Sakana AI Official Website(2025)

- Sakana AI Blog: 進化的アルゴリズムによる基盤モデルの構築(2024)

- 経済産業省: 生成AI開発力強化拠点(GENIAC)(2024)

- NIPS: Attention is All you Need(2017)

- AICU Inc.: SakanaAIがNEDO/GENIACから助成金(2024)

合わせて読みたい

- 進化するAI「AlphaEvolve」とは?Sakana AIの革新的アプローチを解説(入門)

- Sakana AIのTransformer²(Transformer Squared)とは?自己適応型LLMの可能性(実装)

- 【2025最新】Palantir AIPとオントロジー完全ガイド Snowflake/Databricks連携と国内事例(最新動向)

- LLMと検索エンジンの未来|思想と使い分け戦略【2025】

- OpenAI io社買収でAIハードウェア時代が本格開始

更新履歴

※初版以降は、「最新情報にアップデート、読者支援機能の強化」の更新を

日付つきで繰り返し追記します。

- 初版公開

- 最新情報にアップデート、読者支援機能の強化(改善点1~5適用)